산재해 있는 경영 리스크가 당분간 해소될 기미를 보이지 않자 기업들이 회사채 발행량을 늘리며 자금을 확보하고 있다. 지난달 회사채 순발행액(발행액에서 상환액을 뺀 금액)은 약 4조 4000억 원인데 4월 회사채 순발행액이 1조 원을 넘긴 것은 코로나19로 경영 리스크가 증가하고 저금리에 유동성이 넘쳤던 2021년 이후 4년 만이다. 일부 기업은 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리)를 크게 웃도는 고금리로 채권을 ‘오버 발행’하며 빚으로 빚을 갚고 있어 중장기적 재무 부담이 커질 수 있다는 지적이 나온다.

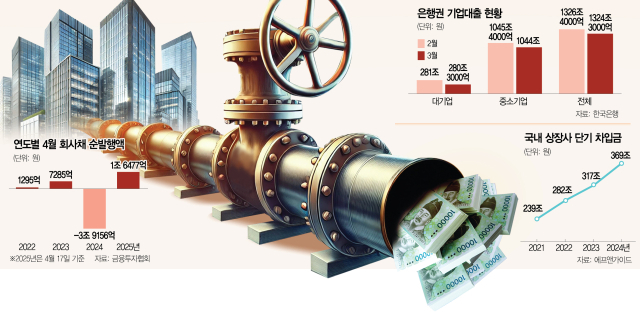

5일 금융투자 업계에 따르면 지난달 회사채 순발행액은 4조 4370억 원으로 2021년 4월 이후 최대치를 기록했다. 회사채 순발행액은 2022년 1295억 원, 2023년 7285억 원을 기록한 후 2024년에는 -3조 9156억 원으로 채권 발행량보다 상환량이 많았다. 2021년은 코로나19 팬데믹으로 인한 경영 불확실성이 점증하고 이에 따라 통화 당국의 저금리 정책 기조가 강화되며 순발행액이 7조 원을 넘겼었다. 1분기 회사채 순발행액의 경우 지난해 14조 6158억 원에서 올해 16조 2165억 원으로 증가하며 역대 최대를 기록했다.

다수 기업은 회사채를 늘려 단기 부채를 갚고 있다. CJ제일제당은 지난달 16일 발행한 6000억 원 규모의 회사채 조달 자금 전액을 기존 채무 상환을 위해 사용하기로 했다. CJ제일제당이 차환하려 하는 채무는 모두 만기가 1주일~3개월인 단기 기업어음(CP)이다. 신규 발행 회사채 금리는 기존 채권 금리보다 낮아 부채를 조정하는 의미가 있지만 전반적인 부채 규모가 줄지 않고 있다는 점은 문제다. 최근 금융감독원 집계에 따르면 올 1분기 발행된 일반 회사채 중 80% 이상이 기존 부채 상환에 쓰였다.

일부 기업은 시장이 평가한 민평금리보다 높은 금리를 내면서까지 발행량을 늘리고 있다. 1000억~2000억 원의 회사채 조달을 계획했던 포스코이앤씨는 수요예측 흥행으로 2000억 원 증액 발행에 성공했는데 민평금리 대비 25~30bp(1bp=0.01%포인트) 높은 수준의 이자율을 채권자들에게 제공하기로 했다. 조달 자금 전액은 채무 상환과 자재·설비 등 협력 업체 대금을 지급하는 데 사용하기로 했다. 민평금리보다 높은 금리로 채권을 발행하면 만기까지 상대적으로 높은 표면(쿠폰) 금리를 채권자에게 지급해야 해 기업의 재무 부담이 커진다.

유동화증권 발행도 25%↑

한편 회사채 발행이 어려운 일부 비우량 기업은 유동화증권 발행량을 늘리며 단기 차입금 의존성을 높이고 있다. 올 들어 발행된 비등록 유동화증권 발행액은 약 170조 원으로 지난해 같은 기간과 비교해 25% 가량 늘어난 것으로 집계됐다.

이날 금융투자 업계에 따르면 국내 기업이 올해 1월 1일~5월 2일 발행한 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)와 자산유동화 기업어음(ABCP) 등 비등록 유동화증권은 169조 7600억 원으로 지난해 같은 기간 대비 24.6%(33조 5500억 원) 늘어났다. 보유 자산을 기초 담보로 제공하는 유동화증권은 보통 만기가 3개월 이내로 상환 주기가 빠르게 돌아와 일반 공모·사모 회사채를 발행하기 어려운 기업들이 기대는 자금 조달 수단이다. 기업회생에 들어선 홈플러스가 과거 일반 회사채 발행이 어려워지자 카드채권을 역팩토링해 ABSTB를 발행했다.

비등록 유동화증권 발행은 만기가 짧은 만큼 신용등급이 햐항될 경우 즉각적인 재무 리스크로 이어질 수 있다. 홈플러스는 카드채권을 토대로 특수목적법인(SPC)을 거쳐 약 4000억 원 규모 ABSTB를 발행했는데 최근 기업회생으로 대부분이 채무불이행으로 이어졌다. 채권 등 자산을 담보로 하고 있어 금리가 낮고 발행이 쉽다는 것은 장점이지만 만기 도래가 짧아 변수가 생기면 발행 기업은 물론 증권을 산 채권자들에게도 피해가 빠르게 전이되는 점이 부담이다.

금융투자 업계 관계자는 “일부 기업은 이자보상배율(영업이익을 이자비용으로 나눈 값)이 1 미만인데도 각종 채권과 유동화증권 발행에 나서고 있는 상황”이라며 “영업 활동을 하며 내는 수익으로 이자를 갚기 어려운 상황에서 발행을 늘리면 결국 중장기 재무 리스크가 커질 수밖에 없다”고 진단했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gravity@sedaily.com

gravity@sedaily.com