한계에 이른 조선업 구조조정을 위해 인력 외에 현대중공업·삼성중공업·대우조선해양 등 ‘빅3’ 조선사의 설비를 20% 이상 감축하는 방안이 추진된다.

구조조정 과정에서 발생할 수 있는 대량실업 문제 등에 대해서는 조선업을 특별고용지원업종으로 지정하고 실직 근로자에게 실업급여를 확대 지급하는 방안이 마련될 것으로 알려졌다.

정부는 금융위원회 주도로 26일 ‘산업경쟁력 강화 및 구조조정협의체’ 3차 회의를 열어 이 같은 내용의 대책안을 내놓을 예정이다.

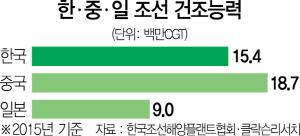

정부의 한 고위관계자는 25일 “국내 조선사들이 호황기에 앞다퉈 설비투자에 나서 현재 생산설비가 1,500만CGT(표준화물선 환산톤수)에 달하는 반면 수주량은 이에 미치지 못해 위기가 발생했다”며 “조선업 구조조정에서 설비를 300만CGT 이상 줄일 계획”이라고 밝혔다. 정부는 이에 앞서 지난해 말 청와대 서별관회의(경제금융상황점검회의)에서 설비 감축안을 확정한 뒤 세부 실행방안을 검토해 왔다.

정부는 조선 설비를 20% 이상 감축하는 대원칙은 마련했으나 아직 구체적인 ‘액션플랜’을 확정하지 못한 것으로 알려졌다. 현대중공업과 삼성중공업의 지난해 말 기준 부채비율이 각각 221%, 306%에 불과해 장부상으로는 아직 양호한데다 현대중공업이 직원의 10%인 3,000명 감원을 추진하는 등 자체 구조조정을 추진하고 있어서다. 삼성중공업은 목표치를 내놓은 적이 없으나 상시 희망퇴직 등을 진행해왔다.

재계의 한 고위관계자는 “자연스러운 설비 및 인력 구조조정을 지원하고 이 과정에서 발생하는 고통을 덜어주는 방향의 대책이 현시점에서는 최선”이라며 “인위적인 합병 등은 노조의 반발 등에 부딪혀 오히려 부작용을 낼 수 있다”고 설명했다.

삼성중공업이 대우조선해양을 흡수 합병하거나 대우조선해양 방산(防産) 부문을 분리해 매각한다는 식의 다양한 시나리오가 정부와 채권단에서 거론되지만 당장 밀어붙이기는 쉽지 않다는 것이다.

이와 별도로 채권단과 업계에서는 부실이 심각한 조선3사의 해양플랜트 부문을 떼어낸 뒤 ‘배드컴퍼니’로 합병해 부실을 청산할 수 있다는 전망도 나온다. 정부 고위관계자는 “해양플랜트는 고도의 설계능력과 노하우가 필요한데 무작정 일감만 따와 부실이 감당할 수 없을 정도로 커졌다”며 “불량 해양플랜트 부문을 분리해 정상화한 뒤 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하는 방안 등을 검토해볼 수 있다”고 설명했다. /서일범·이종혁기자 squiz@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com