최근 중국의 항공우주산업 성장이 가팔라지자 행정규제 및 무역 장벽을 동원한 미국 등 서방 선진국의 저지 움직임이 나타나고 있다. 중국의 정책을 벤치마크하고 있는 우리나라 역시 항공우주산업 해외진출 전략 수립시 참조해야 할 것으로 보인다.

미국의 주요 정책연구소인 랜드연구소의 기술자 채드 J.R. 올란트가 지난달말 미국 의회에 제출한 증언 자료에 따르면 중국이 민간여객기 등 상업용 비행기 제조분야 육성책의 일환으로 추진 중인 주요 사업들이 해외 인증 문제 등으로 차질을 빚고 있다. 중국산 소형제트여객기인 ‘ARJ21’의 경우 예정보다 수년 늦은 15년간 개발 끝에 올해 겨우 1호기가 자국 항공사에 인도됐지만 미국과 유럽 항공당국으로부터 안전 등에 대한 인증을 받지 못해 국제노선 취항이 불가능한 상태라고 올란트는 지적했다. 그는 중국 여객기가 근로자들의 저임금과 정부의 재정지원을 바탕으로 하고 있어 제조가격은 저렴하지만 운용비용은 매우 비쌀 것으로 보여 고객 유치에 불리하다는 분석도 내놓았다. 올란트는 중국 우주산업 분야의 세계화에도 부정적 전망을 제시했다. 인공위성이나 우주발사체(로켓)와 같은 사업은 주로 정부 국방사업 등의 차원으로 추진되기 때문에 중국이 우주산업분야에서 상당한 규모의 해외매출을 내기는 어렵다는 것이다.

그럼에도 중국 경계론은 여전하다. 국내 항공우주분야 연구기관의 한 관계자는 “중국은 이미 1980년대에 상업용 우주발사체 시장에 진입해 저렴한 발사 비용 등을 무기로 이후 10여년간 국제시장에서 십여건의 위성발사 계약을 따내기도 했다”며 “당시도 미국은 처음엔 우습게 받던 중국이 무섭게 치고 올라오자 뒤늦게 덤핑 문제와 같은 통상제재를 통해 가까스로 견제했었다. 중국은 내수만으로도 우주항공 사업을 발전시킬 수 있는 몇 안되는 국가 중 하나다”고 지적했다.

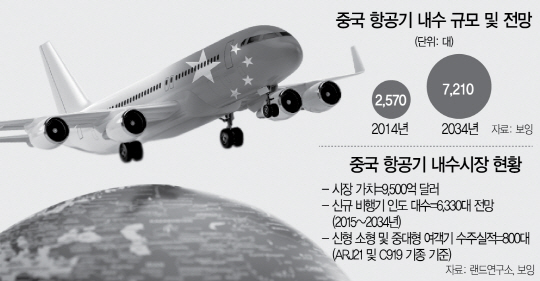

시장분석기관들의 평가도 중화굴기의 잠재력을 주목하고 있다. 딜로이트컨설팅은 올 1월 작성한 ‘2016년 세계 우주항공 및 국방부문 전망’보고서에서 “중국 내 상업용 상공우주시장이 유가하락, 레저여행객 수요 지속, 기업 및 정부의 산업적 지원 등에 힘입어 경제둔화에도 불구하고 강세를 이어갈 것”이라고 내다봤다. 보잉 역시 2014년 2,570였던 중국 항공기 내수 규모가 20년 후에는 180.5% 증가한 7,210대에 달할 것으로 내다봤다.

이 같은 중국의 우주항공굴기에 대응하기 위한 미국 정부의 정책방향에 대해 올란트는 미국연방항공국(FAA) 및 유럽항공안정청(EASA)가 비행기부품인증 조항의 지적재산권 세이프가드를 확대 시행하고, 국제무역기구(WTO) 등을 통해 중국의 자국산 여객기의 해외진출 지원책을 저지해야 한다고 제언했다. 이 같은 무역장벽, 행정장벽은 우리 정부가 향후 해외 상용기 시장 진출시에도 피해야 할 리스크로 풀이된다는 게 국내 업계 관계자들의 지적이다. /민병권기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com