중소 조선업체인 대한조선이 조선업 구조조정의 ‘반면교사(反面敎師)’ 모델로 주목받고 있다. 지난 2004년 설립한 이 회사는 불과 10년 남짓한 기간에 기업개선작업(워크아웃), 위탁경영, 기업회생절차(법정관리) 등을 차례로 거치는 불운을 겪었다.

①무리한 사업 진출=대주건설은 2004년 당시 법정관리 중이었던 옛 신영조선을 인수하면서 본격적인 조선업 진출을 선언했다. 벌크선 운임 상승세에 따라 조선업까지 동반 활황기에 접어들자 도크를 새로 짓는 등 대규모 투자를 단행한 것이다. 허재호 대주그룹 회장은 “조선업을 주력사업으로 육성해 30대그룹으로 도약하겠다”는 청사진까지 내놓았다. 하지만 2007년 글로벌 금융위기가 터지면서 장밋빛 전망이 빗나가기 시작했다. 선주사들은 발주를 취소했고 자금줄이 막히면서 유동성 위기가 닥쳤다. 정부는 이듬해 조선업 신용위험평가에서 이 회사에 워크아웃 대상인 C등급을 매겼다. 재계의 한 고위관계자는 “조선업 활황기였던 2008년 이전에도 공급과잉에 대한 우려의 목소리는 있었다”며 “선제적 구조조정 실패가 지금의 대규모 위기로 이어졌다”고 지적했다.

②위탁경영 ‘난맥상’=하지만 부활의 기회가 없었던 것은 아니다. 대우조선해양은 2011년 이 회사의 위탁경영을 맡아 대대적인 수술에 착수했다. 이에 앞서 현대중공업이 1999년 옛 한라중공업을 인수해 3년간 위탁경영하면서 수주잔량 기준 세계 4위 조선사로 탈바꿈시킨 모범사례도 있었다.

그러나 대우조선해양의 위탁경영은 낙하산 인사, 회전문 인사 등 난맥상으로 얼룩진 채 끝내 실패로 돌아갔다. 대한조선의 위탁경영 당시 주요 임원진을 살펴보면 이병모 전 대우조선 경영지원부문장이 대표이사를, 조선업 경험이 없는 김상민 전 산업은행 법무실장과 신학수 전 산은 본부여신심의실장이 각각 이사와 감사를 맡았다. 이병모 대표는 지난해 정성립 당시 STX조선 사장이 대우조선해양 사장으로 ‘영전’하면서 빈 자리를 물려받았고 나머지 산은 출신 인사들도 산은이 대주주로 있는 한국GM 등으로 자리를 옮겼다.

대우조선해양의 위탁경영은 2014년 대한조선이 재차 법정관리를 신청하면서 결국 뚜렷한 성과 없이 실패로 끝났다. 대우조선해양이 위탁경영 기간에 이 회사 전환사채 발행 등에 투입한 500억원도 회수하지 못했다

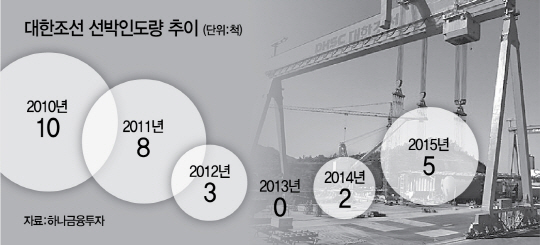

③위기는 현재진행형=대한조선은 지난해 10월 기업회생절차를 간소화한 ‘패스트트랙’ 제도를 활용해 법정관리를 졸업했다. 5월 기준 수주 잔량이 19척에 달해 적어도 내년 하반기까지는 일감 걱정이 없다는 게 회사 측 설명이다. 지난해 매출은 6,065억원으로 전년(3,883억원)과 비교해 56% 이상 늘었다.

하지만 시장에서는 여전히 우려스럽다는 목소리가 나온다. 글로벌 유가가 좀처럼 반등하지 않으면서 발주 자체가 거의 끊긴데다 중소형선박 시장은 중국이 가격 경쟁력을 앞세워 사실상 싹쓸이하고 있기 때문이다. 실제로 이 회사는 올해 단 한 건의 수주실적도 올리지 못했다.

2020년까지 액화천연가스운반선(LNGC) 등 새로운 먹거리를 발굴하겠다는 게 이 회사의 경영목표지만 당장 생존부터 걱정해야 할 처지라 연구개발(R&D)에 투자할 여력이 많지 않다.

조선업계의 한 관계자는 “구조조정을 진행하는 채권단은 책상에 앉아 부채 같은 장부에 적힌 숫자만 들여다보고 있다”며 “R&D나 미래 성장동력 확보에 대한 체계적인 지원이 없으면 위기가 또다시 반복될 가능성이 크다”고 지적했다.

/서일범·이종혁기자 squiz@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com