취임 한 달여 시간이 흐른 지난 4월, 김병원 농협중앙회 회장은 임직원들에게 이색적인 제안을 했다. ‘끝장토론’이었다. 농협 조직에서는 좀처럼 접하기 힘든 행사여서 직원들은 내심 당황했다고 한다. ‘일단 해보자’고 해 행사는 4월29일 서울 더케이호텔에서 열렸다. 중앙회 집행간부는 물론 계열사의 모든 임원진, 전국의 시군지부장 등 430여명이 참석했다. 경직돼 있을 것 같았던 토론은 시간이 흐를수록 열기가 더해졌다고 한다.

김 회장 특유의 진솔하고 소탈한 화법이 대화를 이끌어냈다. 참석자들은 농업 문제부터 농협의 현주소, 금융의 문제점들을 하나하나 토로하기 시작했다. 조합원 중심으로 진행되는 문화·의료지원·장학사업·교육 등을 확대해서 이제는 국민의 농협으로 거듭나자는 한 참석자의 발언에는 모두가 고개를 끄덕였다. 금세 끝날 것 같았던 토론은 그렇게 다음날 오전5시에 끝났다. 농협중앙회의 한 관계자는 “솔직히 처음에는 당황했고 경직되기도 했지만 농협중앙회의 역할을 다시 곱씹어보게 된 색다른 경험이었다”고 말했다.

김 회장 취임 6개월 만에 농협에 작은 변화가 하나씩 시작되고 있다. 눈에 띄는 것 중 하나가 내부의 소통이다. 김 회장이 취임 이후 줄곧 강조하는 부분이기도 하다. 그래서 농협에서 처음 이뤄진 행사가 또 있다. ‘조합장 컨퍼런스’다. 지난달 전북 군산 새만금 컨벤션센터에서 열렸는데 농·축협 조합장 400여명이 참석해 농업과 농촌이 처한 현실에 대한 극복 방안 등을 토론했다. 이뿐 아니다. 6월16일 농협중앙회 대강당에서 중앙회 각 부서 및 NH농협금융지주·NH농협은행·NH농협생명·NH농협손해보험 등 계열사 지원 300명이 참석, 직원과 대화의 시간을 가졌다. 토론에 참석한 한 직원은 “격의 없는 대화를 할 수 있어서 의미가 있었다”고 말했다.

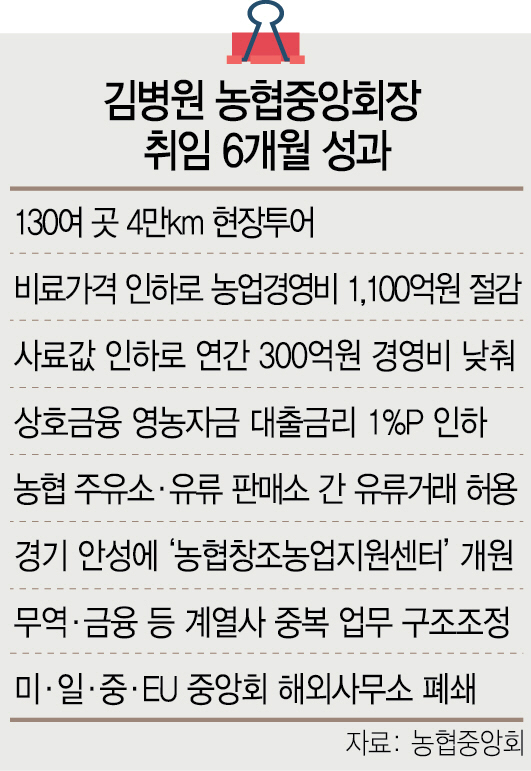

소통만이 아니다. 김 회장은 조용하지만 우직하게 현장 투어를 멈추지 않고 있다. 취임 6개월간 경기 화성에서 시작해 전북 군산, 경남 합천, 강원 원주까지 누빈 농촌의 현장만 130여곳이다. 4만km인데 지구 한 바퀴 거리다. 현장에서 농민들의 애로사항을 듣고 해법을 찾기 위해서다. 현장투어의 성과는 곧바로 나왔다. 영농철을 맞아 비료 가격을 17% 인하해 농업경영비를 1,100억원 내렸고 사룟값을 3.5% 인하해 연간 300억원의 생산비 절감 효과도 거뒀다. 또 농협 상호금융 영농자금 대출금리를 1%포인트 내릴 수 있도록 해 약 18만명의 농업인이 혜택을 볼 수 있도록 했다. 이 같은 노력을 통해 농업인들이 거둔 경영부담 개선 효과는 2,055억원에 달한다. 3월 취임사를 통해 밝혔던 “농업인이 주인으로 대접 받고 국민으로부터 사랑 받는 농협, 국가 경제 발전에 이바지하는 농협을 만들겠다”는 포부를 하나씩 실천하고 있다는 평가가 나오는 이유다.

낮은 포복을 하던 김 회장이 22일 취임 이후 처음으로 기자간담회를 열었다. 그간의 준비과정을 끝내고 이제 본격적으로 농협을 바꾸겠다는 의지도 드러냈다. 김 회장은 “비효율적인 조직을 다시 개편해 중복 기능을 통폐합하는 데 모든 역량을 기울일 것”이라고 말했다. 그는 “(농협중앙회) 사업이 분리된 후 중복된 기능 때문에 직원 수가 1,032명 늘어났다. 1차 농협중앙회 조직 개편을 시행한 바 있지만 연말에 조직 개편을 다시 시작하겠다”면서 이같이 밝혔다. 조직 효율화를 위한 컨설팅을 최근 마무리하고 실무 검토를 진행하는 것이라고 설명했다.

김 회장은 “일하는 속도를 높이기 위해 인사 시스템을 정비하고 있다”면서 “직급별로 2~3개월에 걸쳐 진행했던 인사 기간을 1개월 이내에 조기에 완료해 농업인 지원을 차질없이 진행할 것”이라고 말했다.

김 회장은 “농협무역이라는 회사가 있음에도 비료·농약·사료·목우촌 등 모든 회사들이 스스로 수출과 수입 업무를 해 효율성과 시너지를 못 내고 있어 전부 불러다 책상을 치우라고 했다”고 밝혔다. 김 회장은 이어 “쌀을 파는데 조합장들이 전국 매장을 다 돌아다녀야 하는 상황”이라며 “농협양곡 회사가 만들어졌으니 농협양곡 회사 하나로만 와서 전국 매장에다 자기들이 팔면 되지 않겠느냐고 설득해 겨우 해냈다”고 말했다.

김 회장은 특히 농산물 수출 증대를 위해서는 종자부터 관리해야 한다고 강조했다. 김 회장은 “세계 시장에 수출하는 사과는 크기가 작고 새콤달콤한 맛이 나는 것이 보편적인데 우리나라 사과는 너무 크기가 크고 달콤하기만 해서 안 팔린다”며 “그러다 보니 대만의 경우 수출되는 사과의 90%가 일본산이고 우리 것은 아예 들어가지 못한다”고 지적했다. /세종=박홍용기자 prodigy@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

fusioncj@sedaily.com

fusioncj@sedaily.com