국내 제약사들의 매출 규모는 모두 합쳐봐야 글로벌 시장 점유율이 1%에 불과하다. 다국적 공룡 바이오 기업들과 경쟁이 되지 않고 단기간에 따라잡기도 어려운 실정하다. 하지만 시장 후발 주자들의 이점은 선두 기업들의 성공·실패를 분석해 시행착오를 줄일 수 있다는 데 있다. 국내 제약·바이오 업계들이 글로벌 기업들의 성공 방정식을 참조해 부족한 점을 메울 경우 추격 시점을 단축할 수 있다는 얘기다.

◇인수합병(M&A)으로 고속성장한 글로벌 기업들=다국적 제약사들의 주요 성장 전략은 단연 M&A다. 특히 지난 2000년 이후 수시로 이뤄진 대형 제약사들의 ‘빅딜’은 신약개발 역량 보강, 제품 포트폴리오 확대 등이 주요 목적이었다. 로슈가 2009년 미국 바이오 1호 기업 제넨텍을 인수해 ‘허셉틴’ ‘아바스틴’ ‘리툭산’ 등 혁신적 항체 바이오 신약을 다수 보유하게 된 경우가 대표적이다. 신종플루 치료제 ‘타미플루’로 이름을 알린 길리어드사이언스가 2012년 생명공학회사 파마셋을 인수한 것도 같은 맥락이다. 길리어드는 파마셋 인수를 통해 한 알당 1,000달러라는 가격에도 불티나게 팔리는 초대형 블록버스터 ‘소발디(C형 간염 치료제)’를 탄생시켰다.

M&A는 세계 최대 시장인 미국 진출을 위한 주요 통로이기도 하다. 일본계 제약사 아스텔라스제약은 지난해 11월 배아줄기세포 유래 망막 치료제를 개발 중인 미국 바이오기업 오카타테라퓨틱스를 3억7,900만달러에 인수했다. 일본 니치이코제약 또한 올해 7월 미국 세전트제약을 7억3,600만달러에 인수하는 계약을 맺었다. 회사는 미국 내 마케팅 능력이 뛰어난 세전트제약을 통해 니치이코제약의 제품을 직접 판매할 계획이라고 밝혔다.

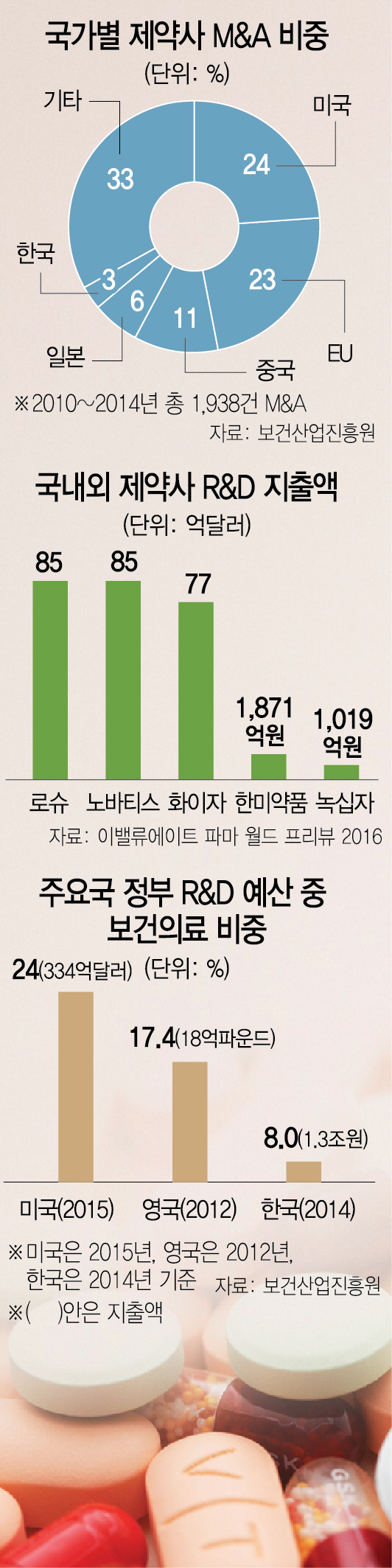

반면 국내 제약·바이오 업계는 M&A 건수나 규모 측면에서 모두 뒤처져 있다. 대부분 제약업체가 오너십 경영체제를 구축하고 있어 경영권 상실을 우려해 M&A에 소극적인 탓이다. 업계 한 관계자는 “바이오벤처들과 기술 제휴를 하는 경우는 조금씩 늘고 있지만 대규모 M&A는 쉽게 이뤄지기 힘든 실정”이라며 “제약업체 오너들이 ‘골목대장’에 만족하지 않고 인식을 바꿔야 바이오 산업 전반도 한 단계 점프할 수 있을 것”이라고 말했다.

◇20%대6%, 아직도 부족한 R&D 투자=로슈·노바티스·화이자 등 글로벌 제약사들이 매년 천문학적인 금액을 신약 연구개발(R&D) 비용에 쓰고 있는 것은 익히 알려진 사실이다. 시장조사업체 이밸류에이트에 따르면 지난해 로슈와 노바티스는 각각 85억달러(약 9조5,880억원)를 R&D 분야에 투자했다. 국내 의약품 제조회사의 총 매출액이 약 16조원에 그치는 점을 감안할 때 총액 면에서는 비교가 안 된다. 더구나 투자액 자체는 물론이고 매출액 대비 연구개발비의 비중 면에서도 3배 이상의 차이를 보이고 있다. 국내 제약업계의 2014년 매출액 대비 R&D 비중은 평균 6.29%인 반면 글로벌 20대 기업의 2015년 평균은 20.2%다.

정부의 연구개발비 지원도 늘려야 한다는 지적이 많다. 정부가 지출하는 보건의료 연구개발비는 2014년 기준 1조3,109억원으로 전체 예산의 8% 정도다. 지원금의 총액을 떠나 미국의 보건의료 R&D 예산 비중이 전체의 24%, 영국의 경우 17%에 이르는 점과 비교해 낮은 편이다. 국내의 정보기술 연구개발비 21조9,000억원, 나노기술 8조4,000억원과 비교해도 턱없이 부족하다. 여재천 한국신약개발조합 전무는 “보건의료의 발전은 국가 경쟁력과도 직결되는 만큼 정부의 과감한 투자도 고민해봐야 한다”며 “직접 지원이 쉽지 않다면 세제 지원 등의 간접적 방법도 생각해볼 만하다”고 말했다.

◇인재 중시하는 기업 문화 장착해야=수평적이고 개방적이며 인재를 중시하는 기업문화도 일류 바이오 기업들이 가지고 있는 공통점이다. 기술 집약적인 산업인 만큼 인재야말로 회사의 역량을 좌우할 핵심 요소라는 생각이 깔려서다. 벤처로 출발한 제넨텍은 통상의 대형 제약사와 달리 소속 연구원들이 작성한 논문을 학술지 등 외부에 게재할 수 있도록 허용한 점이 인재들의 관심을 끄는 요소로 작용했다. 연구비 확보에 대한 부담 없이 원하는 연구를 얼마든지 할 수 있다는 생각에 유능한 과학자들이 제넨텍으로 모여 들었다. 업계 최고 수준의 연봉과 보너스를 제공한 것도 두말할 나위 없다.

반면 국내 기업들 가운데 ‘열린 기업문화’를 가진 것으로 평가받는 곳은 많지 않다는 게 업계의 중론이다. 처우도 상대적으로 좋지 않아 박사급 R&D 인재들을 모으기가 어렵다. 실제 보건산업진흥원 등의 자료에 따르면 제약 기업에 종사하는 박사급 연구자는 2014년 기준 791명으로 전체의 14.3% 수준이다. 병원 등 의료서비스 기관에 종사하는 박사급 인재의 비중이 전체의 27.2% 수준인 2,322명에 이르는 것과 비교된다.

/김경미기자 kmkim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kmkim@sedaily.com

kmkim@sedaily.com