14일(미국 시간) 아침 7시 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 태풍지상항법위성체계(CYGNSS)라는 신형 기상관측위성들이 우주발사대에 올랐다. 1960년 미국이 최초의 기상관측위성 타이로스(TIROS)를 우주에 띄운 이래 기상관측위성은 흔하지만 CYGNSS는 특별하다. 값싼 소형 위성을 새떼나 벌떼처럼 편대 비행시켜 고가의 초대형 위성을 대체하는 소형 군집위성(Constellation satellite)이기 때문이다.

그동안 인공위성 개발의 대세는 대형화였다. 클수록 많은 장비와 전력원(태양전지패널, 2차전지 등)을 실어 복잡하고 장기적인 임무를 수행했다. 하지만 대형위성은 무게가 많게는 수 톤에서 이르고 부피도 커서 로켓 하나당 여러 개의 위성을 쏘아 올리기 어렵다. 발사비용도 많이 든다. 개발에도 5년 이상이 소요된다. 반면 무게 500㎏이하 소형 위성은 로켓 하나에 여러 개를 실을 수 있고 1년 내 단기 개발도 가능하다. 그만큼 저렴하다.

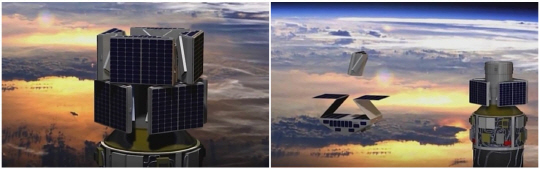

소형위성은 군집형태로 편대비행을 하며 진가를 발휘한다. CYGNSS는 30㎏미만의 난쟁이 위성 8개로 구성됐다. 이들은 4,800㎞간격으로 날며 지구를 에워싸 실시간으로 태풍이동경로, 풍속 등을 알려준다. 미국우주항공국(NASA)은 CYGNSS사업에 1억5,200만 달러(약 1,773억원)를 지원했다. 보통 1대당 수천억 원 이상이 드는 대형위성에 비해 저렴하다. 이번 위성 개발을 주도한 미국 미시간대학교의 크리스 러프(Chris Ruf) 교수는 현지언론과의 인터뷰에서 “현재는 SFMR이라는 장비를 ‘P-3허리케인헌터’ 비행기에 탑재해 허리케인 폭풍우 속으로 날리는데 8개의 CYGNSS 위성은 각각 4군데의 태풍을 측정할 수 있어 32대의 P-3허리케인헌터를 운영하는 것과 같다”고 설명했다.

소형 군집위성의 응용분야는 기상관측과 대기오염 분석을 비롯해 정찰, 통신중계, GPS서비스, 우주탐사 등이다. 내년 초 대기권에 소형위성들을 진입시키는 ‘QB50’프로젝트는 유럽연합(EU) 주요 회원국을 비롯해 28개국 이상이 참여하는데 위성이 가로, 세로, 높이가 각각 10㎝에 불과한 ‘큐브샛(CubeSat)’이다. 약 1㎏의 큐브샛 50개가 내년 1월 ISS(국제우주정거장)에서 지구 대기로 진입해 지상 200~380㎞ 높이 ‘열권’의 온실가스 분포, 플라즈마 농도 등을 측정한다. 미국 스페이스엑스(SpaceX)는 2020년까지 4,400여개의 통신중계용 군집위성을 띄우는 것을 목표하고 있다. 미국 구글은 스카이박스라는 우주항공기술업체를 인수해 위성을 통한 정밀지도 데이터 등의 확보에 나섰다.

소형위성도 세분화되는 추세다. 100~500㎏급은 ‘미니위성’, 10~100㎏급은 ‘마이크로 위성’, 1~10㎏급은 ‘나노위성’, 1㎏미만은 ‘피코위성’으로 불린다. 피코급이면 최소 크기가 손바닥보다도 작은 위성도 나올 수 있다. 다만 소형위성 발사가 남발되면 자칫 지구 궤도에 증가하는 파편 등 우주쓰레기가 늘고 국가안보나 사생활침해 위협이 늘어날 수 있다.

국제연구·산업협회(IARIA) 자료에 따르면 2005~2009년 50억 달러이던 세계 소형위성시장 규모는 2010~2014년 63억 달러에 이르렀으며 2015~2019년에는 74억 달러에 이를 것으로 예상된다. 특히 1~10kg급의 초소형 위성이 2012년 무렵부터 급증했다. 미래창조과학부 관계자는 “우리나라도 1990년부터 우리별 1~3호와 과학기술위성 등을 쏘아 올려 소형위성분야의 기술기반을 확보했다”고 소개했다. 다만 우리나라는 2030년 중형위성 개발 등 주로 대형화에 방점이 찍혀 있다. /민병권기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com