올해로 실용화 성공 23년째를 맞은 대한민국의 인공위성 산업이 신흥국과 선진국에서 잇따라 러브콜을 받고 있다. 이 같은 추세라면 향후 4~5년내 일본, 유럽 등과 어깨를 견주며 지구촌에 ‘위성 한류’가 불 것으로 기대된다.

19일 관계 당국들에 따르면 미래창조과학부는 최근 아시아의 한 대국과 위성 분야 서비스상품 수출에 잠정 합의해 이르면 상반기중 최종 협정을 맺을 것으로 전해졌다. 또한 빠르면 이달 하순께 최양희 미래부 장관이 중동의 부국 아랍에미레이트(UAE)와 포괄적인 우주분야 협정을 맺고 인공위성 개발을 지원해줄 것으로 전해졌다. UAE의 경우 이번 협정 체결로 추가적인 위성 및 관련 서비스 수출기회가 열릴 것으로 기대된다.

한 업계 관계자는 “이번 아시아 수출건은 우리가 운용 중인 위성을 통해 얻는 영상 정보 등을 중계서비스 해주는 내용 등인 것으로 알고 있다”며 “전세계에서 안보, 환경 측량, 교통관제 등의 용도로 위성 영상 및 데이터 수요가 늘고 있어 고해상도 위성 영상기술 등을 갖춘 우리나라와 계약을 타진하는 신흥국들이 늘고 있는 추세”라고 소개했다.

연내 또 다른 낭보도 기대된다. 태국이 약 1톤급 다목적 실용 위성 수입을 추진 중인데 현재 우리나라와 일본, 중국 등이 각축전을 벌이고 있다. 유럽도 우리 위성의 실시간 영상 자료 등의 중계 서비스 수입 가능성을 타진하는 것으로 전해졌다.

특히 오는 2021년 토종 다목적 실용위성인 아리랑 7호가 발사되면 인공위성 실물 뿐 아니라 위성에서 받는 영상 정보 장사만으로도 ‘대박’을 낼 수 있다는 기대감이 고조되고 있다. 아리랑 7호는 지상에서 0.3m크기의 물체도 식별할 수 있을 정도의 고해상도 영상기술을 겸비하게 되는데 이 정도의 영상기술을 구현한 나라는 현재 미국이 유일하다. 0.3m급 초고해상도의 영상데이터는 고도의 보안, 산업용도로 활용되기 때문에 시세를 매기 어려울 정도로 가격이 높아 파는 측이 ‘부르는 게 값’이다. 한 정부 당국자는 “미국의 위성은 가격이 상대적으로 매우 높고, 보안 등의 이유로 자국 기술 공개나 인력 교육 등을 꺼려서 신흥국들은 상대적으로 가격경쟁력이 있으면서도 기술 이전 및 위성 관제 및 운용 교육까지 덤으로 해주는 우리나라, 일본 등을 선호하고 있다”고 분석했다.

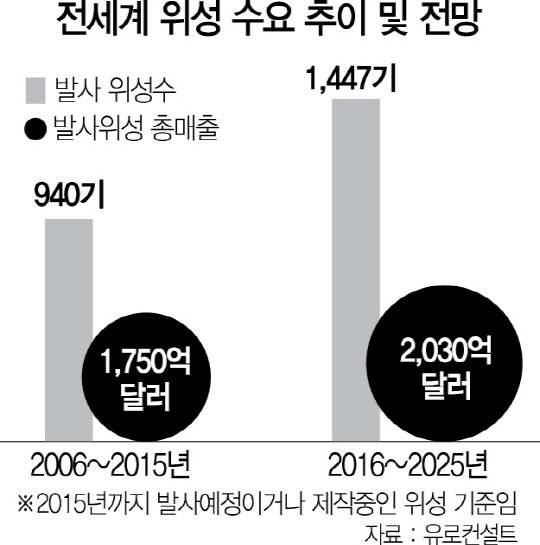

현재까지 우리나라 수출한 인공위성 및 관련 서비스 건수는 2005년 첫 사례 이후 18건이다. 여기에 UAE와 이번 아시아 수출건까지 포함시키면 올해 20건에 이르게 된다. 앞으로는 더욱 폭발적인 수요가 예상된다. 국제 시장조사기관 유로컨설트의 분석에 따르면 지난 2006~2015년 940기(발사 위성 총매출 1,750억 달러) 규모였던 위성 발사건수는 2016~2025년의 10년간 약 54% 늘어 1,447건(2,030억 달러)에 달할 것으로 전망되고 있기 때문이다. 특히 아시아, 남미, 중동, 북아프리카와 같은 신흥국이 위성발시 수요가 늘어 이들 신흥국의 수요 비중이 2016년부터 10년간 전세계의 43%에 달할 것으로 예상된다.

앞으로 남은 과제는 위성부품의 국산화 확대와 위성종류의 다변화, 독자 발사체 확보다. 현재 우리는 위성 설계, 제작 등의 대부분 기술을 국산화했으나 아직 일부 핵심 영상장비와 자세제어장치 등은 개발 중이다. 정지궤도 위성 기술도 현재 도전 중이다. 선진국들도 차세대 위성 개발에 막대한 재원을 장기투자하는 만큼 우리 정부와 국회도 경제성장과 우주기술 자립 차원에서 안정적인 재원조달을 지원해야 한다고 과학계는 입을 모은다. /민병권기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com