“중국이 앞으로 5년은 따라올 수 없는 기술들이 있다. 그런데 대우조선해양이 무너지면 직장을 잃은 핵심 인력들은 휴대용저장장치(USB)에 핵심 설계기술을 들고 그대로 중국으로 갈 거다. 중국과 가격경쟁도 안 되는데 기술격차까지 없어지면 삼성중공업과 현대중공업도 결국은 대우조선해양의 전철을 밟게 된다.”

정부와 채권단은 대우조선해양에 추가 자금지원 쪽으로 가닥을 잡은 이유 가운데 하나를 이같이 설명했다. 지난 2015년 4조2,000억원 지원 결정에 이어 또다시 수조원의 혈세를 지원할 수밖에 없지만 “지원하는 게 도산하도록 하는 것보다 산업 전체로 봤을 때 더 이득”이라는 것이다.

임종룡 금융위원장은 21일 국회 정무위원회 전체회의에 출석해 “2015년 10월 지원대책에도 불구하고 다시 지원대책을 마련하게 돼 송구하다”며 “회사의 수주 상황과 선박 인도 상황에 대한 예측이 부족했다”고 말했다. 정부의 판단 착오를 인정한 셈이다. 하지만 ‘말바꾸기를 했다’는 비판을 감수하면서까지 추가 지원 결정을 내린 것은 대우조선해양이 무너질 경우 국내 조선업계에 미칠 파장이 가늠하기 어려울 정도로 크기 때문이다.

무엇보다도 우려하는 것은 지난 수십년간 온갖 시행착오를 겪으며 키운 대우조선해양의 고급 설계 및 연구개발(R&D) 인력 유출이다. 정부는 대우조선해양이 보유한 고급 인력이 ‘조선업 굴기’를 벼르고 있는 중국으로 유출될 가능성이 크다고 보고 있다. 가뜩이나 좁혀지고 있는 우리나라와 중국 조선소 간 기술격차를 빠른 속도로 줄이는 결정적 요인이 될 것으로 판단하고 있다.

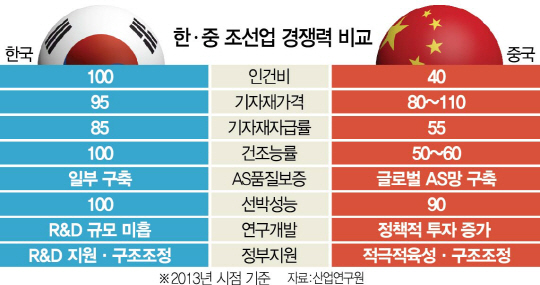

대우조선해양의 전체 인력(1만여명) 가운데 4분의1 수준인 약 2,500명이 설계 및 연구 인력이다. 대우조선해양이 중국 조선소들에 비해 액화천연가스(LNG) 선박과 해양플랜트 분야에서 최대 5년의 기술격차가 있다고 보는 것도 바로 이들의 축적된 역량 때문이다. 핵심 인력 유출은 중국과의 기술격차를 더욱 바짝 좁혀 향후 업황 개선 시 수주경쟁에서 불리하게 작용할 수 있다. 산업연구원에 따르면 중국 조선업체들의 인건비는 우리나라의 40% 수준에 불과하다. 조선업계 관계자는 “기술력 차이가 별로 없고 건조 가격이 더 싸다면 중국 조선소를 택하지 않을 선주사들이 없을 것”이라고 말했다.

대우조선해양의 문제가 단순히 특정 조선소의 문제가 아니라는 점도 정부가 추가 지원을 결정한 배경이다. 대우조선해양에 조선 기자재·의장품 등을 납품하는 협력사를 포함한 사내외 협력사가 1,100여개에 달하는 것으로 알려졌다. 이들 협력사의 상당수는 대우조선해양뿐 아니라 같은 경남 거제에 야드가 있는 삼성중공업도 고객사로 두고 있다.

정부는 대우조선해양 협력사 가운데 80%가량이 삼성중공업에도 동시에 기자재를 납품하는 것으로 파악하고 있다. 대우조선이 넘어가면 기술경쟁력이 있는 조선 기자재 협력사들에 길은 두 개뿐이다. 망하거나 자신들의 기자재 기술이 필요한 중국으로 진출하는 방법이다. 본사 핵심 설계 인력과 주요 기자재 업체 모두를 뺏기는 셈이다. 정부의 한 관계자도 “대우조선해양이 무너지면 협력사들도 줄줄이 도산하게 되고 그나마 생존한 업체들도 납품 단가를 올릴 수밖에 없을 것”이라면서 “당장 눈앞에 보이는 경쟁 상대인 대우조선이 사라지는 것이 다른 빅2 조선소에도 결코 유리하지 않다”고 지적했다. 일부 협력사들은 중국 진출을 타진해 결국 중국 좋은 일만 하게 될 것이라고도 덧붙였다. 현대중공업·삼성중공업도 대우조선해양과 결국 공동운명체라는 얘기다.

정부는 대우조선해양이 무너질 경우 금융계가 조선업체에 대한 금융지원을 전면 중단할 수 있다는 점도 우려하고 있다. 나이스신용평가는 국내 금융권의 대우조선해양 익스포저(잠재적 위험노출액)을 21조4,000억원 규모로 보고 있다. 거꾸로 말하면 조선소들이 이 정도 규모의 금융지원을 금융권으로부터 받고 있다는 의미로도 해석할 수 있다. 정부 고위관계자는 “대우조선해양이 파산하면 은행들은 이제 조선업 금융지원은 쳐다보지도 않을 것”이라며 “추가 손실을 막기 위해 삼성중공업과 현대중공업에 대한 여신을 공격적으로 회수하기 시작하면 남은 2개사도 위험해진다”고 설명했다. /구경우·한재영기자 bluesquare@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com