5월 대선을 앞두고 주요 대선주자들이 너나 할 것 없이 ‘빚’을 없애주겠다고 공언하고 있다. 빚을 깎거나 없애주겠다는 대상은 주로 생계형 채무로 연체하고 있는 사람들이다.

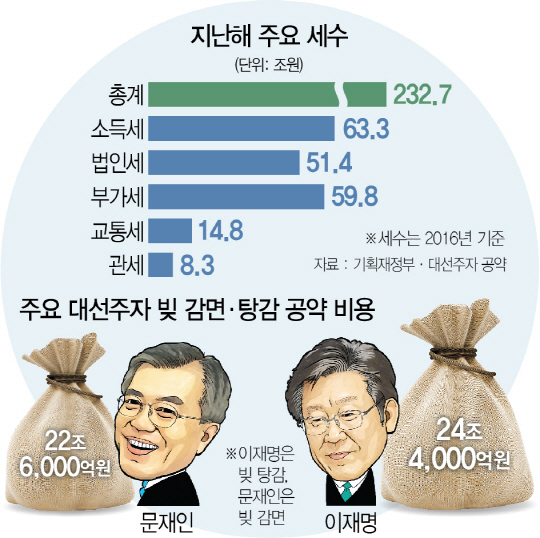

문재인 더불어민주당 전 대표는 최근 가계대출을 할 수 있는 총량을 정하고 22조6,000억원(203만명) 규모의 회수불능 채권을 감면하는 가계부채 정책을 내놨다. 회수불능채권은 채무자의 사업이 폐지되거나 사망, 실종 등으로 빚을 갚을 수 없게 된 채권을 말한다. 이재명 성남시장은 문 전 대표보다 더 공격적이다. 이 시장은 금융채무 취약계층 490만명에 대해 1인당 약 500만원씩 24조4,00억원의 채무를 탕감하는 ‘신용대사면’ 방안을 공약으로 내세웠다.

실현 가능한 걸까. 일단 이 돈이 어느 정도 규모인지 봐야한다. 지난해 우리나라가 거둔 조세수입 규모는 232조7,000억원이다. 문 전 대표의 공약(22조6,000억원)을 이행하려면 지난해 전체 세금의 9.7%, 이 시장의 정책을 위해서는 10.5%에 달하는 규모의 돈을 들여야 실현 가능하다. 이는 지난해 걷힌 법인세(51조4,000억원)의 절반이며 교통세(14조8,000억원)와 관세(8조3,000억원)을 합만 것만큼 많은 돈이다. 지난해 전 국민이 얻은 소득의 일부를 낸 소득세(63조3,000억원), 소비를 하며 낸 부가가치세(59조8,000억원)의 3분의 1에 해당하는 금액이다. 인구 1,020만명(2016년 기준)인 서울시의 올해 예산(약 29조원)보다는 약 4조원~7조원 작다. 대선주자들이 이 돈을 다 세금으로 준다는 것은 아니다. 대신 이만한 돈을 안 받거나 아예 빚을 없애준다는 주장이다.

물론 대선주자들이 표를 의식해 대중영합주의(포퓰리즘) 공약을 남발할 만큼 우리 가계들의 빚은 엄청나다. 지난해 가계부채는 1,344조원을 넘어 사상 최대를 기록했고 이를 잡기 위해 정부가 은행권의 대출 규제를 강화하자 금리가 상대적으로 높은 제2금융권과 대부업 대출이 늘어나는 ‘풍선효과’가 커지고 있다. 빚에 짓눌린 가계가 소비마저 줄이며 ‘경기부진→실질소득 감소→빚 증가→소비 위축’의 악순환의 고리가 형성되는 상황이다.

문제는 대선주자들이 표를 얻기 위해 근본적인 처방보다 앞뒤가 맞지 않는 한시성 정책을 내놓는 것이다. 문 전 대표가 낸 ‘가계부채 총량관리제’와 22조원 규모의 채무조정 공약이 대표적인 예다. 조영무 LG경제연구원 연구위원은 “대출할 수 있는 총액을 정해놓으면 은행들이 돈을 안 빌려주니깐 가계부채 증가 속도는 줄일 수 있다”며 “하지만 여전히 돈이 필요한 가계들은 통계가 잡히지 않는 곳인 대부업 등에서 더 나쁜 조건으로 돈을 빌릴 우려가 있다”고 설명했다. 이재명 시장의 채무탕감 정책도 마찬가지다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 “개인들이 정권이 바뀔 때마다 채무 탕감을 기대하고 돈을 더 빌리는 부작용이 발생할 수 있다”고 지적했다.

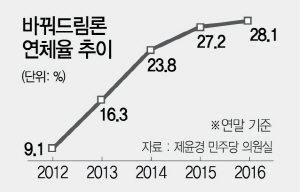

무엇보다 전문가들이 꼬집는 부분은 서민금융을 바라보는 대권 주자들의 왜곡된 시각이다. 채무를 갚지 못해 연체하는 사람은 선으로, 금융기관을 악으로 보고 정부가 돈을 써서 도와줘야 한다고 접근하는 식이다. 선거 때마다 빚 탕감을 기대하고 무작정 돈을 더 빌리는 도덕적해이(모럴해저드)도 확산될 우려도 크다. 정책서민금융 상품인 바꿔드림론이 대표적인 예다. 금융위원회가 제윤경 더불어민주당 의원실에 제출한 정책서민금융 현황 자료에 따르면 지난해 말 기준 바꿔드림론의 연체율(대위변제율)은 28.1%에 달했다. 10명 빌려주면 3명이 연체한다는 얘기다. 또 행복기금의 소액대출 사업도 지난해 말 현재 연체율이 13.3%를 기록했고 개인신용등급 6~10등급인 사람들의 연 20% 이상 고금리 채무를 연 7~10%로 대환해주는 ‘햇살론(근로자 상품)’도 연체율이 지난해 12.9%를 기록했다.

처음부터 돈 갚을 능력이 되지 않는 이들에게 또다시 대출이 나간 결과라는 지적이 나오는 이유다. 이는 일자리나 복지로 해결해야 할 취약계층 문제를 돈을 빌려주는 방법으로 풀려다 보니 생긴 일이다. 박근혜 정부는 국민행복기금을 통해 56만명, 약 5조원의 빚을 감면해줬지만 부동산 대출이 늘어나면서 가계 빚은 사상 최대로 늘어났다. 빚을 꼬박꼬박 갚는 사람들의 상대적 박탈감도 만만치 않다. 빚을 없애준다는 공약이 나오자 “대선마다 빚을 없애주면 제때 제때 이자와 원금 갚는 사람들은 뭐냐”는 소리가 벌써 나온다.

빚을 못 갚는 근본원인은 일자리에 있다. 양질의 일자리를 만들어 가계가 안정적인 소득을 얻게 해야 빚을 갚거나 줄일 수 있다. 퍼주기식 서민금융보다는 연체 위기에 내몰린 채무자들의 소득과, 부채, 채무 원인 등을 분석해 맞춤형 지원에 나서는 대신 재취업이나 창업 등을 지원해 일을 하며 돈을 갚은 원칙을 만들어야 한다는 조언이다. 익명을 요구한 한 연구원은 “정부마다 빚잔치를 했지만 해결되지 않았기 때문에 또 이런 공약들이 나오는 것”이라며 “빚 못 갚는 사람은 불쌍한 사람이라는 단순한 생각 말고 힘들더라도 돈을 갚아나갈 수 있게 도와주는데 정책 역량을 집중해야 한다”고 강조했다. /구경우기자 bluesquare@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com