가을 하면 감이요, 감 그림 하면 오치균(61)이다. ‘없어서 못 파는 그림’으로 소문난 오치균의 지난 30년 화업을 한 자리에서 보여주는 전시가 종로구 인사동길 노화랑에서 30일까지 열린다.

철거가 한창인 달동네 풍경 ‘현저동’(1992년)은 이번에 처음 공개됐다. 같은 해 그린 지하철 연작 등 긴 ‘터널’(1992년) 끝에서 뿜어나오는 그의 빛을 따라 여행하듯 그림을 감상하면 좋다. 뉴욕의 뒷골목을 그린 ‘이스트 빌리지’(1994년)에서는 치솟은 건물 틈으로 내리비친 한 줄기 빛이 가늘지만 강렬하게 차를 비추고 있다. 작가가 1년간 여행한 미국 뉴멕시코주 지역을 그린 ‘산타페를 향해’(1996년)에서는 건조한 사막과 내리쬐는 햇볕을 가르는 빨간 자동차가 생명력을 발산한다. 빛은 산타페의 붉은 석양으로 퍼졌다가, 주홍색 건물 벽면을 비췄다가 이내 눈 덮인 ‘겨울 사북’(2005년)으로 옮겨간다. 강원도 정선 탄광촌의 외진 골목을 비추는 가로등 불빛은 애잔하면서도 고맙다. 그 지극한 마음은 무르익은 붉은 ‘감’(2014년)으로 이어져 절정을 이룬다. 나무 끝에 매달려 높고 푸른 가을 하늘을 점령한 감은 태양보다 더 눈부시다.

전시 제목 ‘로드 무비’는 그림과 일치된 화가의 삶을 되짚게 한다. 서울대 회화과를 졸업하는 그는 미술학원을 차려 상당한 돈을 벌었지만 안주하지 않고 미국 유학을 택했다. 그러나 한국의 재산을 정리하는 과정에서 사기를 당하는 바람에 1987~1990년 뉴욕의 생활은 절망과 좌절로 가득했다. 세상과 단절된 깜깜한 실내에서 TV 화면의 옅은 불빛, 문틈으로 새들어온 빛 앞에서 괴로움으로 몸을 비튼 인체를 그렸다. 어두운 색조의 ‘지하철’ ‘홈리스’ 연작이 이 시기 작품이다.

지독한 시절은 작업의 거름이 됐다. 귀국해 연 1992년 금호갤러리 개인전이 화단의 호평을 이끌었다. 생활의 안정은 내면으로만 함몰되던 화가의 시선을 밖으로 돌리게 했다. 이제서야 하늘을 찌를듯한 고층 빌딩이, 뉴욕의 가을 풍경이 눈에 들어왔다. 새로운 그림은 인생의 파동에서 탄생했다.

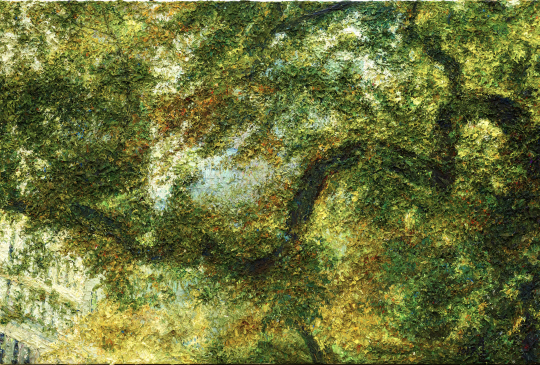

“구상이나 추상의 구분은 저에게 큰 의미 없습니다. 이제는 뉴욕에서 센트럴 파크를 그려도 내 고향 같고, 산타페를 그려도 사북 같고…. 최근에 그린 센트럴파크의 굽이치는 나뭇가지를 보고 어떤 분은 한강이냐고 묻더군요. 어디에서 무엇을 그렸는지는 중요하지 않습니다.”

오치균은 물감을 두텁게 올린 후 붓이 아닌 손가락으로 지두화(指頭畵)를 그린다. 그의 손은 무의식에 가까운 본능의 흐름을 따른다. 선입견을 경계해 책도, 유행도 일부러 멀리한 그다. 그래서 그의 그림은 설명 없이도 그냥 와 닿는다.

두터운 질감은 마치 반 고흐를 떠올리게 하지만 생전에 그림 한 점 못팔았던 그와 달리 오치균은 일찍이 스타작가 반열에 올랐다. 홍콩 크리스티 경매에서 1998년작 ‘사북의 겨울’이 6억원을 넘겨 낙찰됐고 2000년대 중반 발표한 감 연작으로 한때 그의 작품값 변동은 미술시장의 지표가 됐다. 한국미술시가감정협회가 발표한 2005~2014년 10년간 낙찰 총액에서 전체 7위, 생존작가 중에서는 이우환, 김종학에 이어 ‘최고 몸값’을 자랑했다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com