일본의 건설기계 업체 고마쓰. 글로벌 1위 미국의 캐터필러를 추격하는 이 기업은 매출의 80% 이상이 해외에서 나온다. 그런데 고마쓰가 판매하는 굴삭기 등 중장비에는 예외 없이 위치확인시스템(GPS)과 각종 센서가 부착된다. 기계의 현 위치, 가동 시간, 가동 상황 등의 데이터를 실시간으로 모으기 위해서다. 데이터만 분석하면 전 세계 건설경기를 한눈에 파악하는 것이 가능하다고 한다. 그래서 고마쓰의 데이터는 흔히 글로벌 경제의 ‘탄광 속 카나리아’에 비유된다. 제조업에서 데이터 플랫폼의 역할이 얼마나 중요한지 보여주는 단적인 사례다.

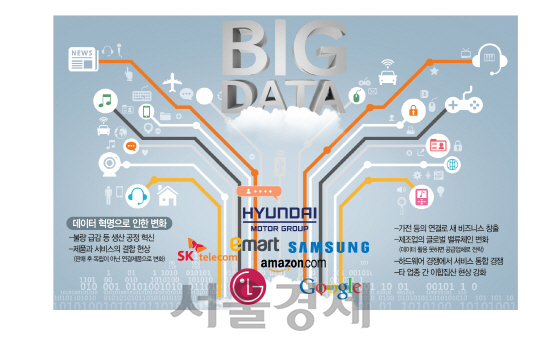

자동차 등 모빌리티 산업도 데이터 가공 산업으로 빠르게 이동하고 있다. 집과 차, 차와 차, 차와 사무실이 다 연결돼 결국 사용자를 플랫폼(차)에 가두는 모빌리티 서비스 기업들이 미래 길목을 지배할 것이라는 분석이 나온다. 소비 패턴마저 구매에서 공유로 무게중심이 옮겨가면서 데이터 분석을 통해 비즈니스 기회를 만들지 못하는 차 제조업체의 기득권은 순식간에 녹아내릴 수 있다. 이민화 KAIST 교수는 “빅데이터 플랫폼을 잡는 기업이 4차 산업혁명을 주도할 것”이라며 “데이터 플랫폼이 진화하면서 기존에 형성된 비즈니스 구조가 새롭게 재편되고 있다”고 진단했다.

◇온도계·AI·스마트가전·커넥티드카…데이터 플랫폼의 쉼 없는 진화=플랫폼은 정거장·무대 등으로 번역된다. 흔히 플랫폼이라 하면 아마존과 같은 온라인 쇼핑몰, 고객과 방문 장소의 빈방을 매치시켜주는 에어비앤비류의 기업부터 떠오른다.

하지만 최근의 플랫폼은 온·오프라인 연동 성격이 강하고 양태와 작동방식도 이전과 비할 수 없을 만큼 다양하다는 게 근본적으로 다르다. PC나 스마트폰에 들어가는 운영체제(OS)에서부터 연결 혹은 매개에 중심을 둔 모든 사업이 해당된다. 연결·공유·확장 등을 속성으로 하는 4차 산업혁명을 맞아 플랫폼의 위력이 업종을 허물만큼 커지고 있는 것이다.

사물인터넷(IoT)의 시초는 지난 2015년 구글이 거금 32억달러를 주고 인수한 네스트랩스의 온도계다. 온도계가 각종 기업의 제품과 서비스를 연결하는 린치핀으로서 데이터 집결지이자 스스로 데이터를 분석하는 매개 역할을 맡았기 때문이다. 이제 수요자와 공급자를 연결하는 데이터 플랫폼은 여러 갈래로 진화 중이다. 인공지능(AI)은 그 단적인 예다. 구글의 AI는 바둑은 물론 음성 비서, 자율주행차 등에 쓰인다. 최근 삼성전자(005930)가 국내 스타트업 플런티를 인수한 것도, LG전자(066570)가 모바일 플랫폼 시장을 장악한 구글과 제휴한 것도 서비스 통합으로 가기 위한 AI 경쟁의 한 단면이다. 전자업계의 한 임원은 “AI 개발은 데이터 축적과 맞물려 있다”며 “삼성전자가 빅스비·삼성페이 등을 통해 새 비즈니스 모델을 내놓는 이유를 잘 봐야 한다”고 말했다.

차도 정보통신기술(ICT)이 접목되면서 필수부품·배터리·OS가 갈수록 중요해지고 있다. 삼성과 LG가 너나 할 것 없이 전장 사업에 속도를 내고 현대차(005380)가 소프트웨어업체와 협업에 나서는 이유다. 재계의 한 고위 관계자는 “동물적 비즈니스 감각을 지닌 손정의 소프트뱅크 회장의 최근 투자 기업 목록을 보면 중국의 디디추싱, 싱가포르의 그랩택시 등 죄다 미래 자동차 기업”이라며 “신 데이터 플랫폼으로서 차의 가치를 보여주는 것”이라고 지적했다.

◇데이터 가공해 가치 만들고 플랫폼 표준화해야=세계적 기업의 플랫폼을 활용한 데이터 분석은 놀라울 정도다. 아마존은 소비자의 구매 패턴을 분석해 고객이 주문, 발주하기도 전에 배송할 수 있다. 이른바 예측배송 시스템이다. 마치 내비게이션이 미리 도착 가능 시간을 알려주는 것과 같다. 지멘스의 스마트공장도 각 설비에 센서를 부착해 조립 공정 간 가동정보·생산정보·품질정보를 실시간 파악해 제품 불량률을 40분의1로 줄였다. 국내에서는 두산인프라코어(042670)가 엔진 등 주요 부품 데이터를 활용해 기계와 작업장 관리를 꾀하는 서비스를 확대하고 있다. 이민화 교수는 “제품과 서비스를 분리하는 것이 아니라 제품과 서비스가 데이터를 만나 합쳐지고 있다”며 “제조업체로서는 물건 판매 후 서비스에 만전을 기해 충성도 높은 고객을 확보하게 된다”고 말했다.

많은 것이 연결될수록 표준과 개방성이 중요해진다. 삼성전자가 2014년 아트멜·브로드컴·델·인텔윈드리버 등과 손잡고 ‘오픈 커넥티비티 파운데이션(OCF)’을 구성한 것도 이 때문이다. 이 기업들이 만드는 스마트폰·PC를 비롯해 수십억개의 웨어러블 기기를 다 연결해 쓸 수 있도록 하는 게 목표다. 독일 프리미엄 가전 밀레의 라인하르트 진칸 회장도 올 국제가전전시회(IFA)에서 “어느 AI 플랫폼과도 통할 수 있는 가전을 만들겠다”고 말했다. 김인숙 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “플랫폼 경쟁에서 승리하려면 임의적 네트워킹이 중요하다”며 “다른 기업과 제휴하는 데 거부감이 없어야 한다”고 강조했다. /이상훈기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com