#지난 2014년 창업한 강남 소재 플랫폼 서비스 스타트업 A사는 거래 매출이 80억원에 달하지만 매년 세금을 환급받고 있다. 장부상 이익이 나지 않기 때문이다. 세법상 거래가 발생할 경우 이익이 나지 않아도 전체 거래액의 11분의 1만큼의 부가가치세를 내야 하지만 비용(원가)이 매출을 초과할 경우에는 초과분의 11분의 1만큼 환급받을 수 있다. 관할 세무서 관계자는 “거래는 계속 늘어 매출이 발생하고 있지만 A사의 장부를 확인해보니 5년째 연구·개발비와 인건비 명목으로 비용이 더 많이 나가는 적자 상황이어서 지난해 800만원을 환급해줬다”며 “회사 측에서 정부 지원금과 투자금으로 사업을 유지하고 있을 뿐 적자 상황이라고 주장하고 있어 (세금 납부에 문제가 있다고) 심증이 가더라도 확인할 방법이 없는 실정”이라고 말했다.

#회계사 출신으로 스타트업에서 최고재무책임자(CFO)로 근무하다가 최근 퇴사한 김강현(33·가명) 씨는 “과열 경쟁으로 상황이 어려운 회계사무소 직원들이 스타트업이 세무서에 제출하는 서류를 기업 입맛에 맞게 수치 등을 조정해 세금을 적게 낼 수 있게 도와주는 방법으로 고객을 유치하고 있다”고 주장했다. 김 씨는 “매출과 비용을 정산해 예비 신고기간을 거쳐 반기별로 확정한 후 서류를 제출하는데 세무서의 의심을 받지 않고 넘어갈 수 있도록 서류 내용을 허위로 만들어주는 것”이라며 “초기 기업은 비용이 매출에 비해 커서 대부분 적자가 나기 때문에 인건비나 투자 등의 명목으로 비용을 높게 책정하면 대부분의 기업들이 세금 환급을 받을 수 있다”고 말했다. 김 씨는 “경기가 좋지 않다 보니 해당 스타트업에 서비스를 잘 해주고 다른 기업을 소개 받는 방식으로 영업을 하는 것”이라며 “어떤 세무사들은 매달 일정 비용을 내면 각종 정부 지원을 따낼 수 있도록 자문을 하거나 제안서를 대신 작성해주는 사례도 적지 않다”고 지적했다.

이처럼 정부의 조세감면 제도를 세금 회피 수단으로 악용하는 중소·벤처기업이 늘고 있지만 국세청의 관리 부실로 세금이 줄줄 새고 있다. 감사원은 25일 기획재정부와 국세청 등을 대상으로 ‘조세감면제도 운용실태’를 감사한 결과를 공개하고, 관리·통제 방식 개선과 부당 감면 시정을 조치했다.

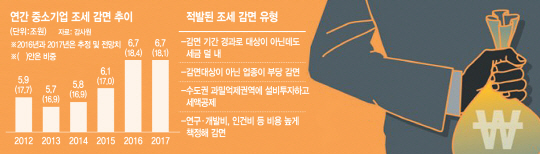

중소기업이 조세 감면을 받는 금액은 지난 2013년 5조 7,000만원으로 전체 조세감면액의 16.9%을 차지했지만 지난해에는 6조7,000억원(18.1%)으로 늘어난 것으로 파악됐다. 같은 기간 대기업은 3조2,000억원(9.5%)에서 2조8,000억원(7.6%) 조세 감면을 받았다.

조세감면 사후관리는 국세청 본청이 감면요건 및 감면 후 법정 준수사항에 대해 전산으로 일괄 분석해 부당 감면 혐의 등을 추출하면, 일선 세무서가 점검하는 전산 사후관리와 전산 분석이 어려운 항목 등에 대해서는 각 지방청이나 세무서가 개별적으로 분석, 검증하는 수동 사후 관리 등이 있다. 이 같은 방식의 사후 관리가 제대로 이뤄지지 않는다는 허점을 이용해 중소·벤처기업이나 개인들의 탈세가 이어진다는 게 감사원의 판단이다.

이번에 적발된 사례를 보면 창업중소기업 법인 23곳과 개인 46명은 감면 기간인 4년이 경과돼 감면 대상이 아닌데도 29억원을 덜 냈으며 법인 18개 곳은 대표이사의 폐업한 기존 개인사업과 동일한 사업이기 때문에 감면 대상이 아닌데도 세금 3억원을 적게 냈다. 감면대상 업종이 아닌데도 15억원을 부당 감면받은 사례나 공제대상 지역이 아닌 수도권 과밀억제권역 내에 설비를 투자하고도 투자세액 공제를 받은 사례도 있었다.

권순환 마일스톤앤컴퍼니 회계사는 “창업 초기기업의 경영진들은 대부분 세무회계 전문지식이 없어 오히려 세금을 많이 부과받는 경우도 있다”며 “세금 감면 제도를 악용하는 일부 기업들에 대해서는 철저하게 관리를 해야 하지만 선의의 스타트업들까지 피해를 입지 않도록 신중을 기해야 할 것”이라고 조언했다.

/백주연·정영현기자 nice89@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jminj@sedaily.com

jminj@sedaily.com