경남 창원에서 직원 수 30명의 기계 업체를 운영하는 김모 사장은 요즘 최저임금 인상만 떠올리면 한숨이 나온다. 올해 시간당 최저임금이 7,530원으로 16.4%나 뛰면서 베테랑들의 임금 수준을 맞춰주기가 버거워서다. 김 사장은 “이전 같으면 숙련공들이 받던 시급이 지금의 최저임금 수준”이라며 “숙련공 입장에서는 처우에 불만을 가질 수밖에 없는데도 이들을 예우해주기 어렵다”고 고충을 털어놓았다. 그는 “나중을 생각할 겨를조차 없는 우리 같은 업체들은 어떻게 살라고 그러는지…”라며 말끝을 흐렸다. 이 사례는 산업현장에서 능력 있는 숙련공이 사라지는 메커니즘을 잘 보여준다. 기술자 홀대, 산업현장 기피, 자동차·조선 등 전통 제조업 불황에 따른 구조적 실업, 기계 대체 등으로 숙련공 수가 갈수록 줄어드는 판국에 최저임금 인상 등 현실을 도외시한 정책은 엎친 데 덮친 격이다. 한 중소기업 임원은 “일을 가르치고 싶어도 정규 시간이 지나면 비용 부담이 목에 가시처럼 걸린다”며 “대기업마저 ‘납품물량을 줄이겠다’며 우리에게 단가 인하를 압박하는 상황에서 기술인력 양성은 한가한 소리”라고 목청을 높였다.

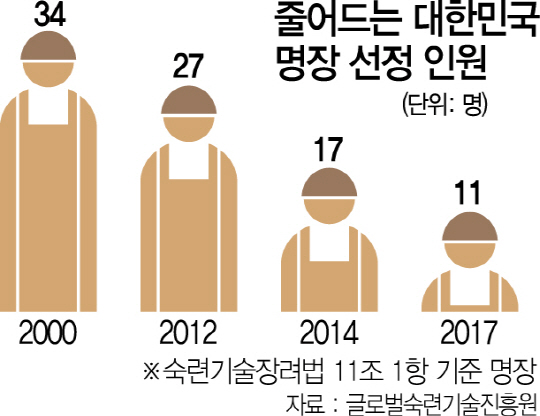

우리 경제의 모세혈관 격인 중소기업의 숙련공 감소는 지표에서도 드러난다. 글로벌숙련기술진흥원에 따르면 우리나라의 명장은 지난 2000년 34명에서 지난해 11명으로 급감했다. 지난해 국제기능올림픽에서 딴 금메달은 중국(15개)에 크게 뒤진 8개였다. 업종별로는 소프트웨어(4.0%), 바이오헬스(3.5%), 화학(3.5%) 등의 인력부족률이 높다. 중소·중견기업 인력 미충원율은 11.4%나 된다. 이부형 현대경제연구원 연구실장은 “정부의 소득보전 정책으로는 한계가 있다”며 “주거·결혼·교육 문제 등이 얽혀 있는 만큼 종합적으로 접근해야 한다”고 말했다. 그는 “구미·창원 등 1970년대 산업정책을 통해 태어난 도시들이 아직도 우리 산업의 주축인 현실은 관련 정책이 산업 고도화에 맞춰 제대로 변화하지 못했음을 뜻한다”며 “산업 근간이 흔들릴 수 있어 정부가 인력풀 관리에 신경을 써야 한다”고 지적했다. /이상훈·구경우기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com