“우리 기업이요? 극단적으로 말하면 앞으로 10년 안에 살아남을 수 있다고 확신할 기업은 삼성전자 말고 없다고 봐도 됩니다.” 8일 주원 현대경제연구원 연구실장이 우리 기업에 대해 내린 진단은 충격적이다. 그는 “보신주의 속에 사라지고 있는 기업가정신, 연구개발(R&D)을 통한 기술혁신보다는 박리다매형 수출에 의존해온 산업구조, 지체되고 있는 산업 구조조정과 노동개혁 등 잇단 정책 미스가 뒤섞여 산업 경쟁력이 망가지고 있다”고 지적했다. 우리 산업의 위기 징후는 곳곳에서 나타나고 있다. 박근혜 정부 시절부터 최우선 화두였던 조선·철강 등의 산업 구조조정은 6월 지방선거로 대변되는 정치 시즌과 맞물려 속도를 내지 못하고 있다. 최근 11년간 글로벌 5위(생산 대수 기준)였던 한국 자동차 산업은 지난해 인도에 뒤져 6위로 내려앉았고 대표 가전인 스마트폰도 중국 시장에서 5위 밖으로 나가떨어지는 등 주력산업의 노쇠화가 심각하다. 그나마 반도체만은 예외지만 우리 경제의 의존증을 우려할 만큼 쏠림이 심각하다. 신산업도 규제에 발목이 잡혔다. 전기자동차·인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 등에서 중국은 이미 우리 업체를 멀찍이 따돌리며 ‘4차 산업혁명의 승자’가 되고 있다는 진단마저 나온다.

특히 미국발 금리 인상에 따른 긴축 국면은 엎친 데 덮친 격이다. 고금리는 기업의 수출·투자 부진을 부르고 외화유출마저 유인할 수 있다. 여기에 북핵이라는 지정학적 리스크와 얽힌 통상압력의 파고도 거세다. 한 마디로 사고무친의 상황이다.

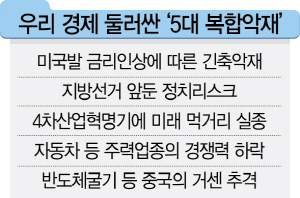

전문가들은 경제의 예측 가능성이 떨어지면서 기업의 대응력도 현저히 낮아지고 있다고 우려한다. 긴축국면, 정치 리스크, 주력 업종 경쟁력 상실, 중국 추격, 먹거리 실종 등 5대 복합악재에 처한 만큼 유연한 정책 운용과 기업 변화가 절실하다고 입을 모은다. 경제5단체의 한 고위관계자는 “정부가 예전 공약에 집착하기보다 거시경제 운용 방향, 산업 경쟁력, 기업의 취약한 부분에 대한 정책적 보완책을 강구해야 한다”고 지적했다. 이부형 현대경제연구원 이사도 “금리정책만 해도 1%대의 저금리 시대에 0.25%포인트 인상은 인상폭은 작아도 시장 충격은 고금리 시절보다 훨씬 크다”며 “선제적 인상으로 중소·벤처기업 경영과 가계에 무리를 주기보다 신중하게 움직이는 게 바람직하다”고 조언했다. /이상훈기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com