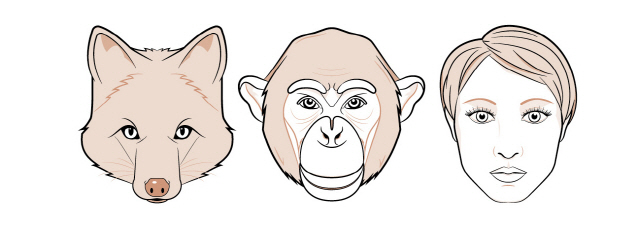

“인간의 얼굴은 특이하다.…대부분 포유류에서 보이는 얼굴 특징인 기능적인 긴 주둥이가 인간에게는 없으며, 주둥이는 돌출된 흔적만 남았다. 얼굴은 평평하고 넓으며 수직적인 구조다. 납작한 얼굴은 큰 두상의 나머지 부분에 비해 상대적으로 작고, 두 눈은 가깝게 붙어 있으며 정면을 향한다. 아치형을 이루는 치아 배열은 몸 크기에 맞지 않게 작다.”

머리와 얼굴 구조에 관한 한 21세기 최고의 권위자로 알려진 도널드 엔로가 한 말이다. 여기에 유전학자이자 진화생물학자인 저자 애덤 윌킨스가 가세했다. 그는 신간에서 유전학·생물학·인류학 등 인간 진화에 관한 연구를 집대성해 ‘얼굴의 진화과정’을 그려냈다. 1929년 미국의 고생물학자 윌리엄 그레고리가 책을 낸 이후 얼굴의 진화를 다룬 서적은 90년 만이다. 결론을 미리 얘기하자면 얼굴은 “참신한 진화적 산물”인 동시에 풍부한 얼굴 근육은 인류가 사회적 존재로 진화할 수 있게 했고 이를 통한 사회성은 더 복잡다단한 사회를 건설할 수 있는 바탕이 됐다.

얼굴의 시작 지점으로 저자는 5억년 전 출현한 턱뼈없는 어류를 지목했다. 머리 꼭대기부터 완만하게 이어진 선이 튀어나온 입까지 이어지는 어류에서 진화한 포유동물의 얼굴에는 턱뼈가 생겨났다. 영장류가 등장하면서 온몸이 털로 뒤덮힌 다른 동물과 달리 얼굴에서 털이 사라졌다. 털이 사라지면서 이목구비가 드러났다. 주둥이도 짧아졌다. 다른 포유동물은 주둥이로 사냥감을 붙잡곤 했는데 사람에게는 손이 있으니 튀어나온 입이 필요 없었다. 입이 납작해지면서 두 눈은 가까워졌다. 눈이 거의 얼굴 양 옆에 붙었다시피 한 개나 고양이류와는 달리 시야각이 좁아졌다. 그러나 표정이 풍부해졌다. 얼굴 근육의 신경 조절이 정교해진 시기는 5,600만~2,500만년 전으로 추정된다. 웃고 우는 입뿐 아니라 삐죽거리고 쩝쩝거리는 입은 다양한 의사표현을 가능하게 했다. 송곳니를 포함해 치아가 작아져 상대에게 위협 대신 호감을 주는 쪽으로 변화했다. 머리칼만 남기고 사라진 얼굴털로 인해 표정은 더 잘 읽히게 됐으니 인간의 “사회적 상호작용”이 활발해졌다.

게다가 얼굴에는 핵심 감각기관이 세 개나 모여 있다. 눈, 코, 입. 이것은 “얼굴은 음식과 미래의 배우자감, 잠재적 위협에 대한 필수 정보를 수신하는 장소”라 할 수 있으며 “즐거움을 찾고 위험을 피하며 세상을 헤치고 나아가도록 인도하는 중요한 역할을 한다”는 것을 뜻한다. 얼굴의 진화가 비언

어적 소통력을 갖게되면서 인간의 상호작용이 촉진됐다. 집단의 결속력이 높아졌다. 집단이 탄탄해지니 구성원의 생존 가능성도 나아졌다. 이로 인해 사회적 유대가 강해졌다. “사회성이 사회성을 부른” 셈이다.

한편 인간의 얼굴 근육은 21개나 되며 좌우 대칭을 이룬다. 근육을 통해 다양한 표정을 만들어낼 뿐 아니라 얼굴을 인식하고 감정을 읽어내기 위해 두뇌도 발달하며 진화의 선순환이 이뤄졌다. 그러나 자신과 타인의 얼굴을 의식해 생겨난 대대적인 성형수술에 대해 저자는 “얼굴을 손보는 행위로 얻은 변화는 어느 것도 자손들에게 전달되지 않기에 직접적인 진화적 결과를 가져오지 못한다”고 평가했다.

저자는 오늘의 얼굴의 과거뿐 아니라 미래도 진단한다. 진화적 관점에서 얼굴의 미래에 영향을 줄 수 있는 요인으로 세계화를 지목했다. 점점 더 많은 민족이 섞이면서 미래 인간의 얼굴이 달라지리란 전망이다. 얼굴의 진화가 인종차별을 없애줄 날이 오려나? 2만5,000원

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com