최근 모 카드사의 회원 모집인 김씨는 좌불안석이다. 정부가 올 들어 최저임금 인상으로 어려워진 영세 상공인을 돕기 위해 카드결제 수수료율을 낮추는 정책을 추진하면서 일자리를 잃을 위기에 처했기 때문이다. 그는 “최저임금 인상이 우리 같은 사회적 약자로 불똥이 튈지 생각조차 못했다”며 분통을 터트렸다. 금융 업계는 2만3,000명 수준의 카드 회원 모집인 중 1만명가량이 거리로 내몰릴 것으로 보고 있다. 김씨의 사례는 ‘일자리 정부’를 표방한 문재인 정부의 정책 설계가 얼마나 허술한 기초 위에 있는지 보여준다.

중소·중견기업 취업자에게 연 1,000만원씩 3년간 지원하는 일자리 대책에 대해서는 시작도 전에 부작용을 우려하는 목소리가 높다. 한 중소기업 임원은 “솔직히 두 귀를 의심했다”며 “신입직원 연봉이 과장보다 많아져 내부반발이 생기는 것은 물론 지원금을 노린 전직, 지원 종료 후 썰물처럼 이직하는 현상마저 나타날 수 있다”고 꼬집었다. 재계의 다른 고위관계자도 “관료들이 기업의 손발을 묶고 책상에서 숫자놀음만 하고 있다는 생각이 든다”며 “생산성 혁신, 노동 개혁 등 근본처방을 외면한 채 대·중소기업 간 연봉 차이를 메우는 식의 단선적 정책만 난무하고 있다”고 목청을 높였다.

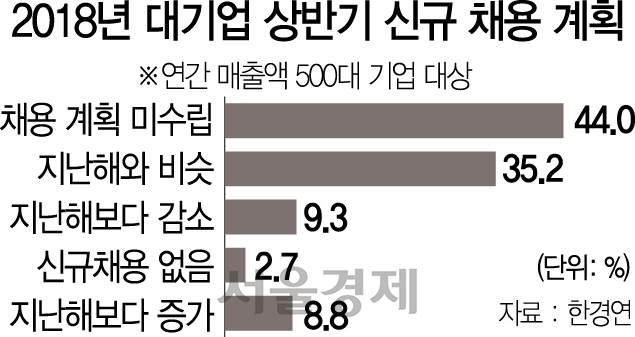

이미 올 상반기 고용시장에서는 ‘재난 사이렌’이 요란해지고 있다. 보호무역주의, 심상치 않은 환율, 임박한 글로벌 긴축, 친노조 정책으로 경영 불확실성에 노출된 기업들이 채용에 보수적으로 나서고 있는 탓이다. 한국경제연구원의 ‘2018년 상반기 채용계획’에 따르면 ‘신규 채용을 지난해보다 늘리겠다’는 곳은 8.8%(182개사 중 16개사)로 전년 대비 2.2%포인트 줄었다. 채용계획을 못 만든 기업도 44%나 됐다. 한 전자업체 임원은 “투자환경 조성 없이 세금으로 일자리를 떠받쳐 고용정책의 본말이 전도됐다”며 “기업 입장에서는 반기업 정서 때문에 마음 놓고 투자하기도 어렵다”고 하소연했다. 다른 관계자도 “규제 완화만 해도 정책 우선순위에서 완전히 밀렸다”며 “대통령만 의식해 정책을 만드니 일자리가 나오겠느냐”고 일갈했다.

삼성전자·현대자동차 등 대기업들은 경영난에 직면한 협력업체의 납품단가 현실화 요구를 마냥 외면하기도 어렵다. 완성차 업체의 경우 사내 하청업체 직원을 정규직으로 품으면서 고용 여력이 더 메말라가는 실정이다. 일자리 수의 증가 없이 윗돌 빼서 아랫돌 괴기 식 처방만 되풀이되고 있다는 지적이 나오는 이유다. 이부형 현대경제연구원 이사는 “정부가 기업과의 소통, 규제 완화에 더 적극적으로 임해야 한다”고 당부했다./이상훈기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com