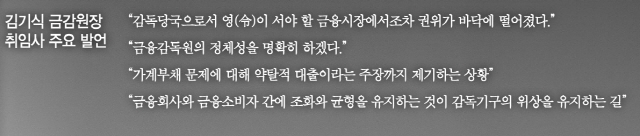

김기식 신임 금융감독원장이 2일 취임 일성으로 금융회사의 ‘약탈적 대출’ 관행을 지적하면서 금융권에서는 “발언의 강도가 예상보다 더 세다”는 반응이다. 김 원장이 마주 앉아 문제 해결을 해야 할 당사자를 향해 험한 표현을 쓰다 보니 금감원과 금융사 간 긴장감이 커지고 있다는 관측이 제기된다. 더구나 금융당국을 향해서도 “정책기관과 감독기관은 다르다”며 사실상 탈(脫)금융위를 예고했다는 분석도 나오고 있다. ‘김기식 쇼크’가 전방위로 확산될 조짐이다.

2일 금융권에 따르면 김 원장이 언급한 약탈적 대출은 채무자의 상환능력을 따지지 않는 금융기관의 대출 행태를 지적한 것으로 보인다. 그는 그동안 보고서와 기고문 등을 통해 “가계부채 문제의 일차적 책임은 갚을 능력이 없는 채무자에게 무분별하게 대출을 내준 금융기관의 탐욕과 도덕적 해이에 있다”고 강조해왔다. 금감원의 한 관계자 역시 “현재 금리 수준이나 특정 업권을 겨냥한 발언은 아니고 그동안의 대출 관행 전반에 대해 문제를 제기한 것으로 파악하고 있다”고 설명했다. 하지만 금융회사들은 약탈적 대출 논리가 결국 금리 문제로 이어질 수 있다고 보고 바짝 긴장하고 있다. 차주(借主)의 소득은 그대로라도 이자를 내려 원리금 부담을 낮추면 결과적으로 갚을 능력이 나아지기 때문이다. 김 원장이 나서 가산금리 등 금리 인상을 더욱 강하게 옥죌 수 있다는 것이다. 김 원장은 과거 “최고금리를 20%선까지 내리더라도 대부업체나 저축은행·카드사들 모두 대출원가를 맞출 수 있다”고 주장했었다. 국내 은행들도 당국의 가산금리 개입이 더욱 강해질 가능성이 커진 것으로 보고 있다. 지난해 은행들은 11조2,000억원의 당기 순이익을 내면서 6년 만에 최대 수익을 냈다. 금융당국은 “은행들이 예대마진을 통한 이자놀이로 손쉽게 수익을 내고 있다”며 현재 가산금리 산정체계가 적정한지를 면밀히 들여다보겠다는 계획이다.

시중은행의 한 관계자는 “당국이 지금도 금리를 강하게 억누르고 있는데 여기서 규제 강도가 더욱 세지면 결국 시장이 왜곡돼 부작용이 일어날 수밖에 없다”고 강조했다.

올해 금감원 예산은 3,625억원으로 이 중 금융회사로부터 걷는 감독분담금은 2,809억원에 달한다. 전체 예산의 77.5%를 금융회사에 타 쓰는 입장인 금감원이 목소리를 크게 내는 데 대한 반감도 금융회사 내부에서는 강하다.

한 금융사 관계자는 “금감원이 소비자 보호나 서민을 위한 금융지원 등을 강조하는 것은 맞는 방향이지만 그렇다고 지나치게 척져가며 굴복시키듯이 하는 모양새는 좋지 않다”며 “모든 것이 시장원리가 작동하는 테두리 안에서 유연함을 보여야지, 기존의 것을 모두 적폐로 규정하고 바꾸려 하면 저항이 만만찮을 것”이라고 전했다. 다른 금융권의 한 고위관계자는 “튀어야 사는 시민단체나 초선 의원일 때와 현재는 상황이 완전히 다르다”며 “시장에 신중하게 접근해야 예측 가능한 감독업무 수행이 가능하지 않겠느냐”고 말했다.

김 원장이 정책과 감독의 분리를 선언하고 나서면서 금융위원회와의 관계도 초긴장 상태로 접어들고 있다는 관측이 제기된다. 더구나 최종구 위원장과는 과거 구원이 있어 두 사람의 관계설정에도 관심이 쏠리고 있다. 김 원장이 의원 출신에다 과거 친분이 있는 참여연대 인사들이 청와대에 대거 포진해 있는 만큼 목소리가 실리고 대신 ‘금융위 패싱’ 현상은 심화될 수 있다는 지적도 나온다.

그동안 잠잠했던 금융감독체계 개편 논란이 김 원장 취임을 계기로 다시 한 번 수면 위로 떠오를 수 있다는 전망도 제기된다. 금감원 내부에서는 “정치인 출신으로 외풍을 막을 수 있고 할 말은 하는 원장이 새로 온 만큼 금융위와 관계를 재정립하는 계기로 활용해야 한다”는 목소리가 나온다. 이 과정에서 ‘불편한 관계’인 최 위원장과 김 원장이 불협화음을 낼 가능성도 있다. 김 원장은 이날 취임식에서 “저를 ‘저승사자’로 생각하고 계신 분이 있다면 오해를 풀어줬으면 좋겠다”고 말했지만 오해를 풀기보다 긴장감만 높였다.

/서일범기자 squiz@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com