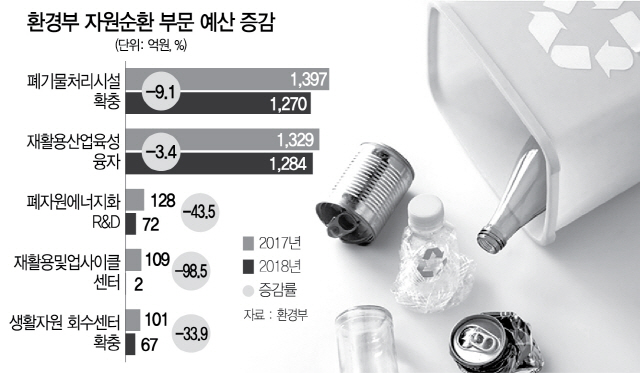

환경부의 올해 예산을 살펴보면 전체 규모는 5조7,082억원으로 지난해와 비슷하지만 최근 미세먼지 문제의 심각성을 고려하듯 대기환경 부문은 전년대비 33.1%나 급증한 7,020억원을 편성했다. 반면 이번에 재활용쓰레기 대란과 관련된 자원순환 부문은 9.9% 깎인 3,147억원이다. 자원순환 예산 면면을 들여다보면 폐기물 처리나 재활용을 우리 정부가 얼마나 소홀히 다루는 지 가늠할 수 있다. 우선 예산 비중이 가장 큰 폐기물처리시설 확충사업의 경우 전년대비 9.1%가 줄어든 1,270억원이었고, 두 번째로 규모가 큰 재활용산업육성 융자액도 감소했다. 재활용 및 업사이클센터 설치사업은 2017년 109억원에서 올해 2억원으로 예산 대부분이 줄었다. 이밖에 생활자원 회수센터 확충(-33.9%, -34억원), 농촌폐비닐처리사업(-35.4%, -21억원) 등도 사업이 눈에 띄게 축소됐다.

예산은 정부 정책을 실현하는 가장 확실하고 직접적인 수단으로 규모나 증감을 보면 해당 부문에 대한 관심과 의지를 엿볼 수 있다. 이번 재활용 쓰레기 대란과 직간접적으로 영향이 있는 폐기물 처리와 재활용 예산이 대거 줄어든 것은 얼마나 정부가 폐기물 처리에 미온적이었는지를 보여준다는 지적이 제기된다. 더구나 지난해 7월부터 중국이 재활용 쓰레기 수입 금지를 발표하고 올해부터 실제 금수조치를 시행하는 게 이미 짜여진 일정이었다는 점에서 이번 사태는 정부의 책임이 크다는 분석이 나온다. 이와 관련 환경부의 한 관계자는 “해당 사업들 대부분 전년 수준으로 편성했지만 검토 과정에서 삭감됐다”고 말했다. 반면 예산 편성 권한을 가진 기획재정부의 관계자는 “사업 집행률이나 타당성을 종합적으로 검토했다”고 설명했다. 폐기물 관련 사업을 치밀하게 준비하지 못한 환경부나 심각성을 깨닫지 못한 기재부 모두 이번 대란을 좌시한 셈이다.

환경부는 뒤늦게 폐플라스틱 등의 재활용률을 높이기 위해 분리수거와 선별작업을 개선하고 관련 산업 융자 확대나 R&D를 추진한다는 계획이지만 지난해 대폭 축소한 사업들을 1년 만에 다시 키운다는 점에서 타당성이 떨어지는 분야까지 재정이 투입되는 등 부작용을 염려하는 목소리도 커진다. 국책연구원의 한 관계자는 “문제를 해결한다며 온갖 정책을 다시 쏟아내면 실효성이 없는 분야까지 재정이 흘러갈 수 있다”고 지적했다.

/세종=임진혁기자 liberal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

liberal@sedaily.com

liberal@sedaily.com