아프리카 마다가스카르의 암바토비 프로젝트에는 ‘부실의 대명사’라는 꼬리표가 붙어 있다. 우리 정부는 암바토비 프로젝트를 ‘실패’로 규정하고 사업 철수까지 추진하고 있다. 심지어 해외자원개발 혁신 태스크포스(TF)는 현장을 확인하지도 않고 매각을 권고했다.

기자는 암바토비를 찾았다. 직접 보고 현지의 목소리를 듣기 위해서다. 니켈·코발트 광산의 채광규모(315만평)는 서울 여의도(88만평)를 3개 합친 것보다 넓었다. 니켈 플랜트 역시 제반시설을 합해 여의도의 1.2배 규모다. 플랜트 관계자는 “규모만 따지면 암바토비는 세계 최대 수준”이라고 말했다.

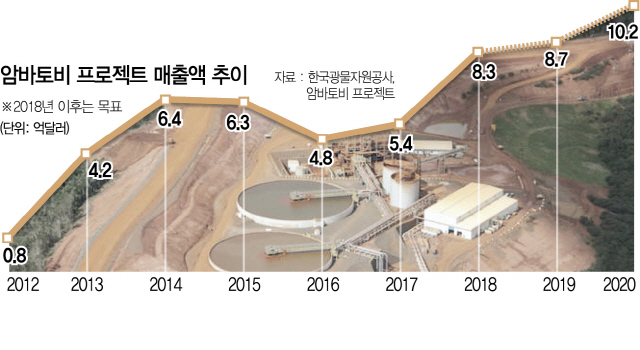

표정이 어두울 것이라는 예측도 틀렸다. 밤낮없이 가동되는 공장과 근로자들에게서 실패의 그늘은 찾아볼 수 없었다. 엄지손가락만 한 ‘니켈 브리켓(완성품)’은 쉴 새 없이 쏟아졌다. 공장에서 만난 한 근로자는 “암바토비는 지금까지도 실적이 나쁘지 않지만 앞으로가 더 기대되는 프로젝트”라며 “모두가 10년, 20년 뒤 더 큰 성공을 얘기한다”고 말했다. 자신감에는 근거가 있다. 암바토비의 니켈 생산량은 지난 2015년 세계 6위까지 찍었다. 암바토비산 니켈은 매년 수천톤씩 우리나라에도 반입된다. 국내 일부에서는 “개발 후 반입도 못하는데 해외자원개발이 무슨 의미를 갖느냐”고 힐난하기도 했지만 사실이 아니었다. 2016년 반입량 1만톤은 국내 니켈 수요(8만6,000톤)의 12%나 된다. 전기차배터리용 수요(1,300톤)의 6~7배다. 광물자원공사의 한 관계자는 “한국에 반입할 때는 프리미엄이 있어 시세보다 더 싼 가격으로 들여온다”고 귀띔했다. 매출액도 바닥을 찍은 뒤 늘어나고 있다. 전기차배터리 등 수요가 늘면서 니켈·코발트 값이 치솟았기 때문이다. 현장 관계자는 “올해 매출액은 8억7,000만달러(약 9,300억원)로 역대 최고치를 기록할 것”이라고 말했다.

그래서일까. 한국 정부의 암바토비 철수계획을 전하자 현장에 있던 대부분은 안타까움과 놀라움을 나타냈다. 프로젝트를 총괄하는 스튜어트 맥너턴 최고경영자(CEO)는 “수많은 광산 프로젝트를 해봤지만 암바토비는 확실히 글로벌 경쟁력이 있다”며 “사업을 포기할 이유가 없다”고 전했다. 최종근 서울대 에너지자원공학과 교수는 “정부가 북한의 풍부한 광물을 개발하겠다는 계획도 세운 것으로 아는데 한편에서는 힘들게 기반을 닦은 해외 광물 개발을 포기하겠다고 하니 모순”이라며 “잠재력 높은 사업까지 발로 차버리는 우를 범하지 말아야 한다”고 말했다. /토아마시나=서민준기자 morandol@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >