“중국 칭화유니 그룹 자회사인 양쯔메모리테크놀로지컴퍼니(YMTC)가 올해 말 32단 낸드를 양산한다는 현지 보도가 나오는 상황 아닙니까. YMTC가 글로벌 정상에 선 BOE(디스플레이), CATL(배터리)의 길을 따라가는 것만은 확실합니다”(반도체 업계의 한 임원)

중국의 제조업 굴기를 견인하는 삼두마차로는 BOE, CATL, YMTC가 꼽힌다. 국내에서는 인체에 견줘 눈(디스플레이), 심장(배터리)을 내준 데 이어 두뇌(반도체)까지 빼길 판이라는 보고서까지 나왔다.

이미 디스플레이와 배터리 부문에서는 중국 업체가 정상에 깃발을 꽂았다. 디스플레이 업체 BOE의 경우 치킨게임에 집중한 결과 지난해 처음으로 대형 액정표시장치(LCD) 패널에서 LG디스플레이를 누르고 점유율 1위(출하량 기준)에 올랐다. 중국이 수년 전부터 대규모 투자로 생산설비를 늘려온 만큼 예견된 결과였지만 점유율 역전을 수치로 받아든 국내 업계 충격은 컸다.

‘한·중·일 삼국지’ 시대인 배터리 시장에서도 중국 업체 성장은 눈부시다. 배터리 시장은 스마트폰·전동공구 등의 소형 시장과 전기차로 대변되는 자동차용 시장으로 나뉜다. 지금은 소형 시장이 전체의 70%를 차지하면서 그나마 일본업체(시장 점유율 35%)와 한국(35%)이 중국(25%)을 앞서 있다.

하지만 자동차용 시장이 급성장하면서 무게중심이 중국으로 기우는 상황이다. 그도 그럴 것이 소형 제품에 개당 1개(용량 기준) 들어가는 배터리가 전기차에는 1,000개씩 들어간다. 실제 전기차 배터리 출하량을 보면 중국 업체 CATL과 BYD는 일본 파나소닉을 턱밑까지 추격했다. 확산 세가 가파른 전기차에서 중국 위상을 떠올리면 CATL이 정상에 올라선 것과 다름없다는 평가가 괜히 나오는 게 아니다.

그럼 반도체 굴기를 대변하는 YMTC는 BOE, CATL의 길을 따라갈 수 있을까. 전문가들은 전폭적 정부 지원을 등에 업고 비슷한 경로를 밟고 있다는 점에서 3사 간에 공통점이 있다고 말한다. 다만 두 가지 측면에서 차이점을 지적한다.

먼저 반도체 분야 기술격차가 다른 두 분야와 비교하기 힘들 만큼 훨씬 크다. YMTC가 연말에 양산하겠다는 32단 낸드는 삼성전자가 2014년, SK하이닉스는 2015년 양산했던 제품이다. 단순 계산해도 3~4년 중국이 우리에 뒤져있다. D램의 경우 기술 격차가 더 난다.

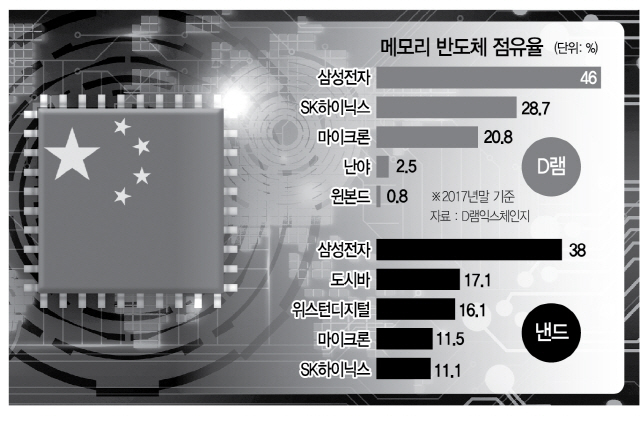

메모리 시장 점유율을 봐도 D램이든, 낸드든 주요 업체에 중국 업체는 없다. 중화권 기업으로 범위를 넓히면 D램에서 대만 업체 난야가 눈에 띄는 정도. 하지만 난야 점유율은 2.5%(2017년 기준)에 그친다. 제조업 굴기에는 약방의 감초처럼 반도체 굴기가 거론되지만, 냉정히 보면 그 실체는 ‘임박한’ 위협으로 보기에는 ‘2%’ 부족하다. 중국이 시장 주도권을 잡기 이전부터 선발 업체와 경쟁 구도를 형성했던 배터리, LCD와는 기류가 조금 다른 셈이다. 두 업종은 현재 기술 격차도 무의미할 정도로 좁혀졌다.

반도체가 두 분야와 또 다른 점은 ‘3강(强)’ 안에 미국 업체(마이크론)가 끼어있는 점이다. 이는 들불처럼 번지는 통상 분쟁 와중에 반도체가 그나마 상대적으로 외풍을 덜 타는 업종으로 남아 있는 보이지 않는 원인이 되고 있다. 한 반도체 업계 관계자는 “중국 정부가 선발 업체에 담합 혐의를 걸려 해도 마이크론의 존재가 부담이 될 수밖에 없다”며 “하지만 디스플레이나 배터리 분야의 경우 중국 정부가 자국 업체에 대대적인 지원을 하거나 상대업체에 규제를 가할 때 눈치 볼 일이 없다”고 지적했다. 오는 2025년까지 200조원을 쏟아 부어 반도체 자급률을 70%로 끌어 올리겠다는 중국의 야심이 ‘자국 우선주의’ 관철에 혈안인 도널드 트럼프 미 행정부의 노골적 견제를 받고 있는 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 재계의 한 임원은 “말 그대로 중국의 반도체 견제는 멀리 보고 이뤄지고 있는 것”이라며 “한시라도 경계를 늦춰서는 안 되지만 디스플레이, 배터리와 경쟁 양상과 구도는 다른 측면이 있다”고 진단했다.

다른 관계자도 “가장 중요한 것은 중국 정부의 반도체 육성 의지와 성장 속도”라며 “이 점을 과소평가해서는 안된다”고 강조했다. /이상훈기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com