1차 공공기관 이전을 통해 혁신도시로 일터를 옮긴 공공기관 임직원 중 혁신도시가 ‘성공했다’고 밝힌 이들이 23%에 그쳤다. 나머지는 병원과 대중교통·문화시설 부족으로 ‘실패했다’거나 ‘잘 모르겠다’고 답했다. 참여정부 때인 지난 2007년 광주·전남과 경남 등 10개 혁신도시를 지정해 사업을 시작한 지 10년이 넘었지만 자리를 잡지 못한 셈이다. 이런데도 여당이 최소 60곳의 추가 이전을 계획하자 공공기관들은 “오는 2020년 총선을 겨냥한 정치적 포석”이라며 차가운 반응을 보이고 있다.

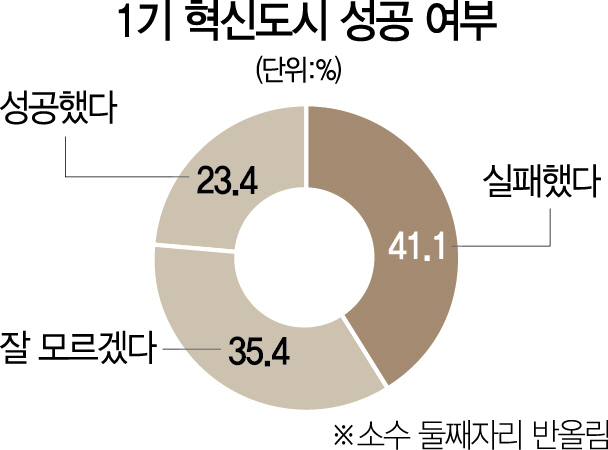

26일 서울경제신문이 10개 혁신도시로 이전한 공공기관 임직원 500명(30곳)을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 41.1%는 1기 혁신도시가 ‘실패했다’고 답했다. ‘잘 모르겠다’는 35.4%였고 ‘성공했다’는 23.4%에 불과했다.

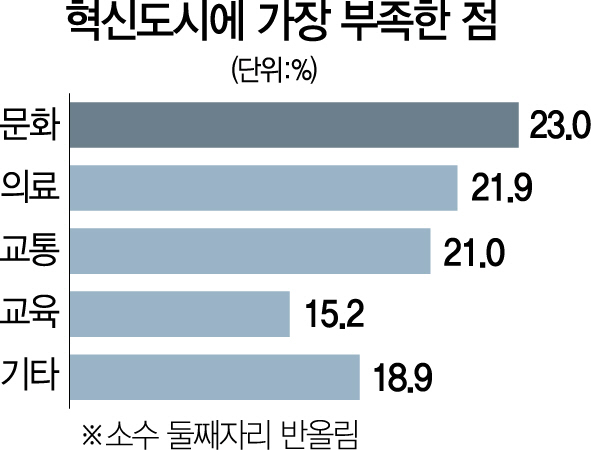

문화·의료·교통시설 등 부족한 인프라가 가장 큰 문제였다. 혁신도시의 가장 큰 단점으로 약 23.0%(복수응답)가 공연시설이나 미술관 같은 문화시설 부족을 꼽았다. 병원(21.9%)과 대중교통(21.0%)이 다음이었다. 입시학원과 경쟁력 있는 초중고교 부재(15.2%)도 컸다. 인프라가 부족하다 보니 나 홀로 이전이 53.7%나 됐다. 업무효율도 떨어졌다. 전체의 46.3%가 정부부처 및 다른 기관과의 거리가 멀어져 ‘업무효율이 낮아졌다’고 했다. 같은 맥락에서 2차 공공기관 이전의 핵심 고려요소는 ‘업무연관성과 효율(60.3%)’이었다.

응답자는 근무연수별로 △1년 미만 7.5% △1~5년 29.8% △6~10년 24% △11~20년 23.6% △20~30년 15.1% 등이다. 홍성걸 국민대 행정학과 교수는 “공공기관의 효율성과 설립목적 달성이 중요한데 균형발전을 이유로 기관을 흩뜨려놓으면 세금만 낭비할 것”이라고 지적했다.

/세종=김영필·강광우기자 susopa@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

susopa@sedaily.com

susopa@sedaily.com