일본의 고무라 나오키는 1980년대 말 한국 경제를 가마우지 새에 비유했다. 과거 중국 양쯔강에서는 가마우지의 목에 끈을 묶어 물고기를 삼키지 못하게 만든 뒤 가마우지가 물고기를 잡으면 목에 걸린 물고기를 가로채 낚시를 했다. 한국 기업이 완제품을 수출해 물고기를 잡아도 그 안에 들어가는 부품·소재를 만든 일본 기업이 이득을 취하게 되는 구조를 빗댄 것이다. 한국 기업을 이용해 돈은 일본 기업이 벌어들인다는 뼈아픈 비유였다.

30년이 지난 지금도 한국은 ‘가마우지 경제’를 벗어나지 못하고 있다. 삼성전자의 첫 폴더블 스마트폰에 들어갈 투명 폴리이미드(PI) 필름은 일본 스미토모화학이 독점 공급한다. 투명 PI는 차세대 모바일 생태계를 주도할 것으로 보이는 ‘폴더블 폰’의 핵심 부품이다. 접고 펴는 동작을 반복하는 폴더블 폰에서 강화유리의 유일한 대체재이기 때문이다.

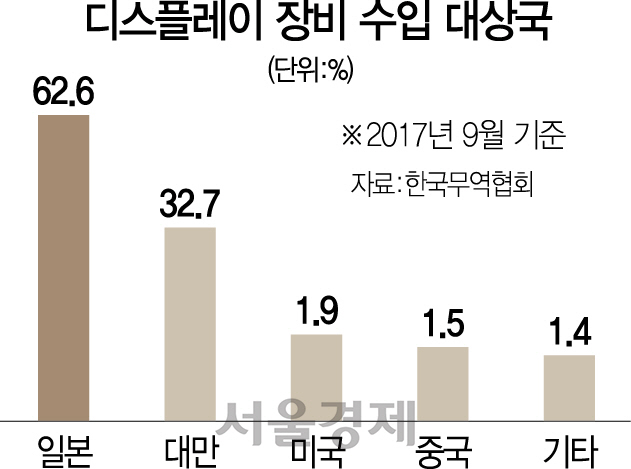

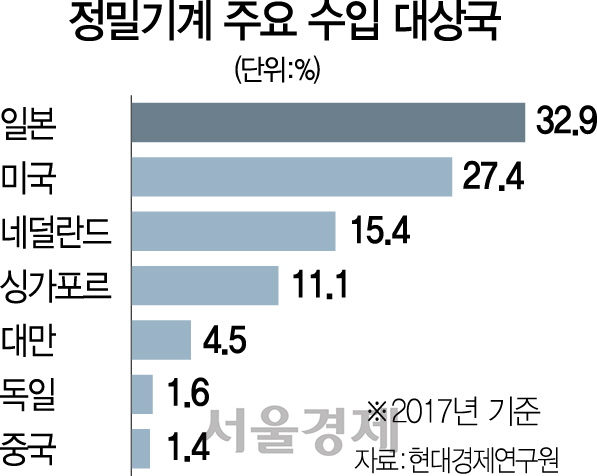

이런 산업구조 탓에 한국은 수출을 하면 할수록 일본에서 부품·소재를 더 사와야 하는 역설이 일어난다. 갈수록 적자 폭을 줄이고 있다고는 하지만 대일 무역수지는 지난 1965년 수교 이래 한 번도 흑자를 기록하지 못했다. 지난해 일본과의 무역에서 발생한 283억달러(약 31조5,800억원)의 적자는 대부분 부품·소재 등 중간재 제품에서 발생했다.

일본 제조업의 부활은 부품·소재 등 후방산업이 탄탄하게 버텨줬기 때문에 가능했다. 양적완화로 대표되는 아베노믹스도 영향을 미쳤지만 그보다는 내수 전방산업이 위축되더라도 글로벌 시장을 대상으로 독자 생존이 가능한 부품산업이 있었기에 재기를 노릴 수 있었다. 소니의 재도약이 대표적이다. 소니는 2005년 삼성전자에 가장 인기 있는 전자제품 브랜드 1위를 내줬고 2008년 처음으로 마이너스 성장을 기록하면서 추락했다. 그러나 불필요한 사업을 정리하고 CMOS 이미지센서(CIS), 전장부품 등에 집중하며 2017년 영업이익 154% 성장으로 완벽히 부활했다. 반도체가 소니의 실적개선을 뒷받침했다. 소니는 CIS 경쟁력을 바탕으로 자동차 분야를 제외한 휴대폰, 엔터테인먼트카메라, 태블릿, 카메라, 노트북·웹캠카메라, 보안카메라에서 독보적인 위치를 차지하고 있다.

일본의 파나소닉과 히타치제작소도 기업 체질을 바꾸면서 부활하고 있다. 파나소닉은 기존의 파나소닉을 대표하던 가전 사업 대신 자동차용 리튬이온 배터리와 전장부품 사업에 집중 투자했다. 기업대소비자간거래(B2C)에서 기업간거래(B2B) 기업으로 탈바꿈한 것이다. 히타치제작소 또한 반도체·TV 대신 공장설비·엘리베이터·차세대전력망·고속열차 등으로 눈을 돌렸다.

일본 기업들이 이렇게 주력사업을 급전환할 수 있던 것도 일본의 후방산업이 뒤를 받쳐줬기 때문이라는 분석이 지배적이다. 일본에는 다양한 분야의 원천기술을 오랜 시간 축적해온 중소기업들이 많다. 이렇게 전문성을 갖춘 크고 작은 기업들이 뭉쳐 산업 생태계를 이루면 선행 기술을 빠르게 확보할 수 있다. 대기업들은 이들로부터 원천기술을 확보해 손쉽게 업종을 전환하거나 신산업에 진출할 수 있다. 특히 기술 개발의 주기가 짧아지고 융복합 기술이 늘어나는 최근에는 이런 산업 생태계가 곧 국가경쟁력이 된다.

중국에서도 이러한 산업 생태계가 빠르게 성장하고 있다. 중국의 ‘실리콘밸리’로 불리는 선전에는 전자제품 제조사, 디자인 업체, 스타트업이 몰려 있어 서로 정보를 교환하면서 소비자가 원하는 물건을 신속하게 만들어낸다. 하드웨어 허브였던 선전은 이제 바이오·의학, 우주, 에너지, 신소재, 전기자동차 분야로까지 생태계를 확장하고 있다.

우리나라는 부품·소재 기업의 역사가 전통의 제조업 국가인 미국·유럽·일본 등에 비해 짧은 만큼 제조기업과 장비기업의 협력이 중요하다고 전문가들은 입을 모은다. 안기현 반도체협회 상무는 “국내 제조기업이 국내 장비를 쓰지 않으면 장비 기술은 계속 뒤처질 수밖에 없다”며 “대기업이 국내 장비 제조사와 협력하고 정부는 연구개발(R&D) 예산 등을 지원해 촉매가 돼줄 필요가 있다”고 강조했다.

/박효정기자 jpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jpark@sedaily.com

jpark@sedaily.com