강원도 원주에서 20년째 환경 관련 사업체 B사를 운영하고 있는 고형주(가명) 대표는 지난 추석을 앞두고 1억원을 빌리기 위해 거래 은행을 찾았다가 발길을 돌려야 했다. 고 대표는 “추석 상여금과 회사 운영자금을 융통하기 위해 상담에 나섰지만 이미 시중은행과 저축은행에서 2억원의 대출을 받은데다 지난해 적자까지 난 상태라 은행 측에서 대출이 불가능하다는 답변만 들었다”고 말했다. 십수 년 거래했던 거래은행으로부터 퇴짜를 받은 그는 결국 사채업자에 손을 내밀어야 했다. 고 대표는 “대부업자가 기존 대출 2억원을 대신 갚아주고 운전자금 1억원도 빌려준다고 제안했다”며 “3억원이라는 거액을 30%가 넘는 이자로 갚아야 한다는 게 막막했지만 뾰족한 수가 없어 사채를 빌리기로 했다”고 말했다. 이어 “요즘 경기가 워낙 안 좋아 중소기업 대표 중에서 개인 대출이 없는 사람을 찾기 힘들 정도”라며 “최근에는 대출 규제가 대폭 강화되면서 시중은행에서 대출을 거절당해 사채시장으로 흘러가는 사업자들이 적지 않다”고 귀띔했다.

22일 중소기업계에 따르면 기술 개발이나 인건비 충당 등을 위해 자금을 빌릴 일은 늘어나고 있지만 마땅히 대출을 받지 못해 자금난을 호소하는 영세 중소기업들이 증가하고 있다. 경기 불황에다 최저임금 인상 등으로 인건비 부담까지 커지면서 대출 수요가 급증하고 있지만 정작 제1금융권이나 공공금융기관에서는 신용등급부터 따지는 보수적 관행에 머무르며 사채시장으로 내몰리는 것이다.

서울 종로구 창신동에서 섬유업체 C사를 경영하는 김광식(가명) 대표는 시중은행이 이자 놀이에만 골몰하고 있다며 목소리를 높였다. 그는 “지난해 은행에서 빌린 대출금의 만기가 도래했는데 미처 다 갚지 못하자 대출 이자율이 10%포인트나 올랐다”며 “법인 명의로 빌릴 수 있는 돈은 한도가 다 차 내 개인 신용과 가족 신용으로 돈을 빌려 겨우겨우 버티고 있다”고 하소연했다. 사정이 이렇게 되자 몇 년 전에는 사채도 끌어왔다고 전했다. 그는 “대부업체에서 연이율 24%짜리 대출을 받고 있는데 내 주변에 사채를 쓰지 않는 사업자를 찾아보기 힘들 정도”라며 “정부가 총부채상환비율(DTI)·총부채원리금상환비율(DSR) 등 각종 대출 규제를 내놓는데 결국 사업하는 사람들은 사채시장에서 돈을 빌리라는 얘기”라고 꼬집었다.

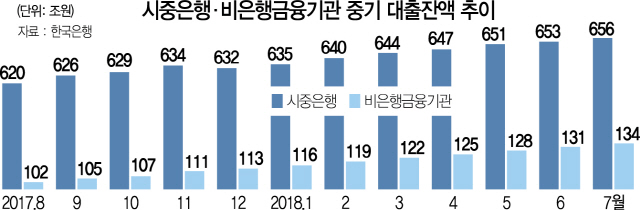

이런 가운데 중소기업들의 대출 관련 민원이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 중소기업의 규제 애로를 접수하는 중소기업옴부즈만에는 올 들어 9월 말까지 접수된 대출 관련 애로가 지난해 같은 기간의 두 배를 넘은 상태다. 변형수 중기옴부즈만지원단 전문위원은 “올 들어 자금난을 호소하는 사례가 급증하는 추세”라며 “불경기로 현금 유동성에 차질을 빚는데다 인건비 비중이 높은 제조업의 경우 최저임금 인상에 따라 자금난에 내몰리는 것으로 해석된다”고 짚었다. 중소기업의 자금난은 대출 증가로 이어졌다. 한국은행에 따르면 지난 9월 말 현재 중소기업 대출잔액은 666조7,000억원으로 1월에 비해 31조원이나 늘었으며 비은행권 대출은 7월 134조8,000억원으로 116조9,000억원을 기록한 1월에 비해 17조9,000억원 증가했다. 은행권과 비은행권을 통틀어 중소기업의 자금수요가 늘어나고 있는 셈이다.

전문가들은 단기 안정책으로 중소기업의 고금리 대출을 저금리로 전환해주는 정책에 대한 고민이 필요한 시점이라고 입을 모은다. 변 전문위원은 “고금리 대출은 중소기업 입장에서 매우 소모적인 비용인데 이를 줄여 중소기업이 지속 가능한 경영을 할 수 있도록 하자는 취지에서 중기옴부즈만 차원에서 금융 당국에 ‘전환대출안’을 건의한 상태”라고 말했다. 기존 신용등급 위주의 대출 방식에서 벗어나 기술금융이 가능할 수 있는 토대부터 마련해야 한다는 지적도 나온다. 김용진 서강대 경영학과 교수는 “정부에서 은행에 직접적으로 기술금융을 요구하는 것은 관치로 변질 될 여지가 많다”며 “공공 부문에서 기술금융을 확대하면서도 신협이나 새마을금고 등을 중심으로 풀뿌리 금융을 강화하는 방식으로 기술 중소기업을 입체적으로 지원해야 한다”고 짚었다.

/심우일기자 vita@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

vita@sedaily.com

vita@sedaily.com