우리나라가 3세대(3G) 이동통신서비스의 핵심기술 규격인 ‘IMT 2000’의 상용화를 선점해 관련 산업을 선도하기 시작한 후 한국은 정보통신 강국이라는 자부심을 가져왔다. 그러나 지난 24일 KT의 일개 통신지사에서 발생한 지하 통신선로(통신구) 화재 사고는 통신 인프라의 안전관리에 미흡했던 대한민국의 민낯을 고스란히 노출시켰다.

대한민국 통신산업의 원류인 KT는 약 100년의 역사 속에서 온갖 종류의 재난·재해에 대응해왔지만 그 노하우만으로는 화마로 초래된 서울 서부권 및 경기도 고양시 일부 지역의 통신 대란을 막지 못했다. 지난 정부에서 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)가 주도한 통신안전기술 관련 연구에 참여했던 복수의 전문가들은 한결같이 KT의 초동대처에 대해 이해하기 힘들다는 반응을 보였다. 한 정보기술 분야 공공기관 관계자는 “KT의 주장대로라면 지하 선로에 재난 감지장치가 장착돼 있어 화재로 인한 통신장애를 자동으로 감지했다고 봐야 하는데, 그렇게 조기에 감지했다면서도 진화에 10시간이나 걸렸다는 게 난센스”라며 “원래 통신구라는 것은 지하 통신케이블이 문제가 생기면 긴급히 점검하고 대응하려 만든 것인데 통신구에서 난 불조차 확산을 막지 못했다면 통신구가 없는 지중선로에서 난 불은 어떻게 막겠느냐”고 우려했다. 해당 연구에 참여했던 대학교수 A씨는 “KT 정도의 업력을 지닌 기업이 이렇게 허둥지둥하는 것은 뭔가 이상했다”며 “5G 상용화, 4차 산업혁명에 대응하겠다고 선도적인 투자를 하는 것도 좋지만 이런 것들도 결국은 기반이 되는 통신 인프라를 건강하게 관리하는 능력이 담보돼야 하는 것”이라고 고언했다.

이번 사태를 계기로 통신 재난 발생 시 조기 수습을 위한 통합 대응 매뉴얼 마련이 필요해보인다. 현재는 정부와 업계가 제각각의 매뉴얼만 갖고 있어 연계가 부족하다. 최재명 목원대 융합컴퓨터미디어학부 조교수가 올해 2월 한 학회지를 통해 발표한 ‘정보통신사고 위기관리표준 매뉴얼 현황 및 분석’ 논문에 따르면 해당 매뉴얼은 위기관리기구의 종합체계를 포함하고 있으나 정작 서비스 당사자인 주요 방송통신사업자의 기능은 명시돼 있지 않았다. 또 위기 발생 시 유관기관의 기관별 복구 임무와 역할이 매뉴얼에 명시돼 있지 않으며 재난 예방을 위한 활동에서도 유관기관의 임무·역할이 적시되지 않은 것으로 분석됐다. 상위 법률체계에도 빈틈이 있는 것으로 나타났다. 최 조교수는 현행 재난안전 관련법 체계가 상호연계성이 부족해 통합재난관리법으로 통합하는 방안이 필요하다고 제언했다.

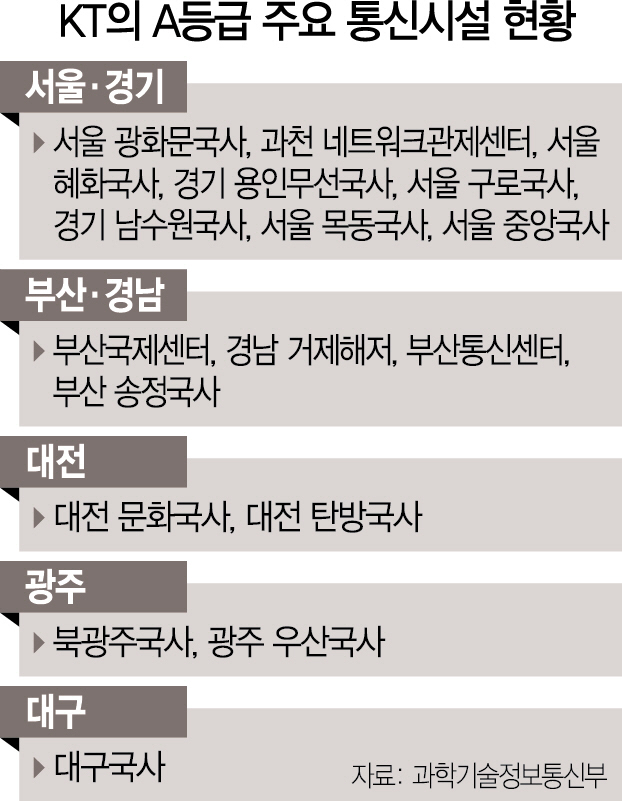

통신장애 예방을 위한 시설관리 기준도 모호하다는 지적이 나온다. 정부는 통신국사를 A~D등급으로 분류해 관리하고 있고 이번에 화재가 난 KT 아현지사처럼 D등급인 통신국사는 장애 발생 시에 대비한 백업장비 설치 의무에서 제외돼 있다. D등급 국사는 국내 전체 통신국사 중 약 91%에 이르는 835곳으로 전해진다.

정부는 이번 화재 사고 후 뒤늦게 D등급에도 백업장비 설치를 의무화하는 방안을 검토하고 나섰지만 애초부터 국가기간시설을 A~D등급으로 나눠놓은 것 자체가 문제라고 전문가들은 지적했다. 통신국사 분류기준도 모호하지만 관계 당국자들은 언론에 명쾌한 설명을 내놓지 않고 있다. A 교수는 “과거 유선전화 시대에는 통신지국의 관할범위나 설비중요도에 따라 등급을 분류하는 게 효율적이었을지 모르지만 이제는 일반 가정과 산업시설, 국가시설 곳곳이 거미줄처럼 촘촘히 통신망을 통해 연결돼 있어 어느 작은 지점에서 생긴 사고가 급속하게 주변 지역으로 파급되고 이것이 자칫 사회적 재난으로 이어질 수 있다”며 “통신국사뿐 아니라 기간통신망의 설비안전점검 분류 자체가 주먹구구식으로 돼 있거나 과거의 방식에 젖어 있는 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있다”고 제언했다.

유영민 과학기술정보통신부 장관은 이번 사태와 관련해 26일 서울 KT혜화전화국에서 3대 이동통신사 최고경영자(CEO)와 간담회를 갖고 “후속조치는 KT에만 국한된 것은 아니며 통신 3사가 공동 노력을 경주해야 하는 중차대한 사안”이라고 강조했다. 정부는 재난 시 이통 3사가 공동백업에 나서도록 하는 방안을 검토하고 있다. /민병권기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com