자율주행차의 핵심 기술은 차량 주변을 인식하는 것이다. 목적지까지 사람의 개입 없이 가기 위해 주행 중 나타나는 모든 변화를 식별할 수 있어야 한다. 작은 결함이 최악의 사고로까지 이어질 수 있는 만큼 관련 기술 강화에 온 힘을 쏟아야 한다. 현대차를 비롯한 글로벌 완성차 업체들이 통신 반도체 분야 선도업체인 퀄컴과 손을 잡은 배경이다.

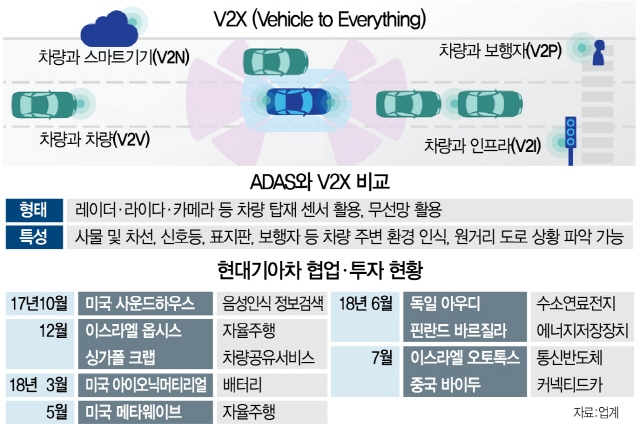

◇자율주행차 차세대 ‘눈’ C-V2X=인식 기술은 크게 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 차량간쌍방향통신(V2X)으로 나뉘는데 연합군은 후자에 초점을 맞출 계획이다. ADAS가 레이더 등 차량에 탑재된 센서로 사물을 식별한다면 V2X는 무선통신을 활용해 외부 정보를 흡수하는 형태다. 무선 통신을 활용하는 만큼 상대적으로 탐지 거리가 짧은 ADAS를 보완할 기술로 주목받고 있다. 업계의 한 관계자는 “센서 기술이 발달한다 하더라도 멀찌감치 떨어진 자동차가 갑자기 차선을 바꾸는 것까지 식별하기는 어렵다”고 설명했다.

V2X에서도 차세대 기술로 주목받고 있는 C-V2X에 집중할 계획이다. 기존의 V2X 기술은 와이파이를 이용하듯 도로와 차량에 공유기를 촘촘하게 설치한 뒤 네트워크를 사용하는 방식이었다. 반면 C-V2X는 롱텀에볼루션(LTE) 등 이동통신망을 활용한다. 공유기가 없는 곳에서도 실시간으로 자동차 간 정보를 교환할 수 있도록 해 사각지대를 없앨 수 있다.

5G 상용화를 앞둬 성장 가능성이 큰 것도 장점이다. 5G를 활용할 경우 지연 시간이 기존 통신망의 10분의1 수준으로 단축될 것으로 보인다. 물류 트럭이 110㎞/h로 주행하는 경우 통신 지연만을 고려해 물리적으로 확보해야 하는 최소 차간거리가 3m에서 30㎝로 줄어들 수 있다.

◇자동차 업체 넘어 정보기술(IT)업체와도 맞손=관련 기술을 확보하기 위해서는 이종업체와의 협력이 필요하다. 자율주행차가 외부에서 다양한 정보를 주고받을 때 매개해주는 칩셋이 필요한데 완성차업체에는 생경한 부품이다. 완성차업체들이 칩셋을 만드는 퀄컴 등과 제휴를 고민하는 것은 이 때문이다. 실제 포드는 이미 파트너사인 퀄컴과 함께 C-V2X 기술 인증을 진행하고 있다. 퀄컴에서 칩셋을 받아 자사 제품에 적용, 샌디에이고·디트로이트·콜로라도 등지에서 사전 검증을 하는 방식이다. 현대차의 이번 컨소시엄 역시 유사한 형태로 진행될 것으로 전망된다.

퀄컴 역시 차량용 반도체로 사업 영역을 넓히려 하는 만큼 완성차 업체와 제휴에 나선 것으로 보인다. 업계의 한 관계자는 “자갈이 깔린 오프로드나 습지대 같은 다양한 환경에서도 오류 없이 작동해야 하는 만큼 IT 제품을 만들 때보다 까다로운 조건을 만족해야 한다”며 “완성차 업체가 수십 년에 걸쳐 쌓아온 운행 환경 데이터가 퀄컴의 구미를 당겼을 것”이라고 했다.

GM·포드·닛산 등 복수의 완성차 업체의 참여한 만큼 기술 경쟁력도 높아질 것으로 보인다. C-V2X의 완성도를 높이기 위해서는 도로를 달리는 차량과의 소통이 중요하다. 수백㎞가 떨어져 있는 곳이라도 현재 해당 지점에 있는 차량을 통해 상세히 확인할 수 있어서다. 특히 자율주행의 특성상 누적되는 데이터가 많을수록 안정성은 더욱 강화된다. 데이터를 생산하는 주체인 차량이 많아질수록 빅데이터를 구축할 수 있고 이를 통해 장기 경쟁력을 확보할 수 있게 된다. /김우보기자 ubo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com