지난 2012년 서울시는 ‘공유촉진조례’를 제정했다. 2년 뒤 경기도 역시 ‘공유경제 활성화에 관한 조례’를 만들었다. 자동차·자전거를 비롯한 다양한 물품자원들을 나눠 쓰면서 공동체의 가치를 창출하고 경제를 활성화하기 위해서다. 이런 추세는 전국으로 번져 현재 부산·광주·인천·대구·대전·전북 등 40개에 육박하는 지방자치단체들이 비슷한 취지의 조례를 시행하고 있다. 그렇다면 한국의 공유경제 서비스 산업은 이에 호응해 급성장했을까. 불행히도 그렇지 못하다. 지자체 조례보다 상위에 있는 법률이 규제로 막고 있는 탓에 한국판 공유경제 실험은 꽉 막혀 있다. 지자체는 적극 지원하고 있지만 정작 정부와 국회는 관련 법률 규제개혁에 뜸을 들이며 시간을 허비했다.

그중에서도 가장 쟁점이 되는 것은 자동차·숙박공유 서비스다. 기존 운수사업자·숙박사업자들의 반발 등에 부딪혀 해당 분야 규제 개선을 위한 입법은 게걸음을 걸어왔다. 당장 자동차공유 서비스만 해도 여객자동차운수사업법상 ‘자가용 자동차의 유상운송 금지’ 조항에 발목 잡혀 있다. 사업용 자동차가 아닌 차량은 운송을 목적으로 유료 제공·임대·알선하지 못하도록 하는 내용이다. 해당 규제 개선은 택시사업자 등의 이해상충 문제로 속도를 내지 못하고 있다. 그나마 출퇴근용 승용차공유는 예외적으로 허용되고 있지만 정부 당국이 보다 구체적인 허용 가이드라인을 내놓지 않아 그레이존으로 남아 있다.

이에 따라 카카오의 자회사 카카오모빌리티는 출퇴근용 카풀 서비스 발족을 앞두고도 자칫 사후규제에 걸리지 않을까 가슴을 졸이는 상황이다. 박용숙 강원대 비교법학연구소 선임연구원은 “일본은 2014년 ‘그레이존 해소제도’를 도입해 기업이 기존 법제도상에는 분류되지 않는 신규 사업 진출을 검토할 경우 주무부처 장관이 관련 규제를 담당하는 부처 장관에게 규제 적용 여부를 미리 확인하도록 하고 있다”며 “우리도 기업이 신규 사업 진출 시 규제 리스크를 명확히 따져보고 추진할 수 있도록 정부가 그레이존을 적극적으로 해소해줘야 한다”고 지적했다.

숙박공유에 대한 규제 개선 전망은 한층 더 험난하다. 관광진흥법·공중위생관리법 등과의 상충 문제를 풀기 위한 입법 논의가 수년째 이어지고 있지만 거의 제자리걸음 수준이다. 현재 국내에서는 빈집공유가 법적으로 금지돼 있어 한국판 ‘에어비앤비’ 사업자는 등장하기 힘들다. 국회 문화체육관광위원회 소속의 한 여당 의원실 실무자는 “국세청 통계를 보면 전국에서 숙박음식업을 영위하는 개인사업자가 70만명이 넘는데 이 중 상당수가 숙박공유 서비스와 이해상충관계에 있어 지역구 의원들로서는 선뜻 규제 해소에 팔 걷고 나서기 힘든 상황”이라고 전했다. 하지만 정작 미국 에어비앤비처럼 해외에 본사를 둔 글로벌 숙박공유 서비스 사업자들은 국내법의 적용을 받지 않기 때문에 자체 애플리케이션의 온라인 플랫폼을 통해 한국 내에서 숙박공유 사업을 벌여도 처벌하지 못한다. 결과적으로 국내 공유 서비스 산업계만 역차별을 받아 성장의 기회를 놓치게 된 셈이다.

현재 국내에는 공유 서비스를 포괄적으로 다루는 법률이 없다. 공유 서비스 산업이 비교적 최근에야 본격화됐기 때문에 해당 분야만을 전문적으로 다루는 법제도가 존재하기 힘들었다. 그러다 보니 공유 서비스 분야별로 적용되는 규제가 여러 법률에 흩어져 있다. 민간사업자가 신규 사업을 펼치려 해도 이것이 어느 법에 걸리는지조차 정확히 파악하기 힘든 상황이다. 정보통신 업계의 한 관계자는 “우리 회사가 가진 온라인 플랫폼을 기반으로 여러 가지 공유 서비스 모델을 검토하고 있지만 규제가 여기저기 생선 잔가시처럼 걸려 있어 포기하는 경우가 많다”고 전했다. 김수민 자유한국당 의원이 3월 포괄적 입법인 ‘공유경제기본법 제정안’을 발의했지만 국회 소관 상임위원회 심의 통과를 자신하기 어려운 상황이다.

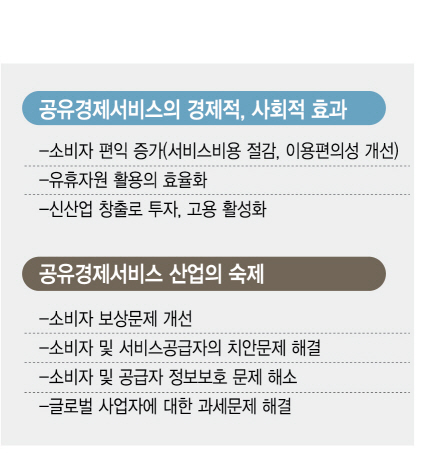

현재 국내에는 SK(쏘카), 카카오(카카오모빌리티 카풀) 등 대기업 외에도 상점의 여유공간을 나눠쓰는 스토어셰어링, 레고 장남감을 빌려주는 오렌지가든 등 130곳 이상의 벤처기업들이 공유 서비스 산업에 진출해 있다. 하지만 범정부 차원의 진흥정책과 규제장벽 해소가 뒷받침되지 않는다면 내수시장을 기반으로 규모의 경쟁력을 갖춘 글로벌 사업자로 성장하기 쉽지 않다는 게 관련 업계 관계자들의 설명이다. /민병권기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com