10일(현지시간) ‘CES 2019’에서 가장 인기를 끌고 있는 ‘로봇과 인공지능(AI)’ 전시관. 긴 팔을 가진 네이버의 ‘앰비덱스’와 악수를 하기 위해 관람객들이 줄을 서 있다. 앰비덱스는 정밀제어 로봇으로 지금까지 나온 로봇 가운데 사람과 가장 자연스럽게 악수를 나눈다. 앰비덱스는 네이버가 퀄컴과 협력해 5G 기술을 적용한 클라우드 기반의 정밀제어 로봇팔이다.

중국 업체들이 집결한 사우스홀은 전시관에 관람객보다 로봇이 더 많다. 중국 로봇업체 유비테크의 휴머노이드형 로봇 ‘워커’는 냉장고에서 콜라를 꺼내 관람객에게 권한다. 손과 팔을 사용해 여러 가지 물건을 들 수 있으며 스스로 균형을 잡고 장애물 회피 등도 가능하다.

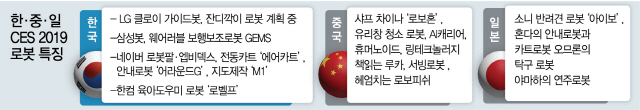

CES 2019는 로봇 경연장으로 불릴 정도로 다양한 로봇들이 선을 보였다. 특히 한국과 중국·일본의 정보기술(IT) 기업과 스타트업들이 공개한 로봇들은 AI와 5G를 기반으로 업그레이드됐다. 중국은 지난해 AI에 이어 올해는 로봇에서 깜짝 놀랄 정도의 성장 가능성으로 보여줬다. ‘로봇 굴기’라고 불릴 정도로 생활 속에 밀접한 로봇 기술을 선보이며 글로벌 IT 기업들을 긴장시켰다. 워커의 제작사인 유비테크 관계자는 “AI를 적용해 시각과 청각·촉각까지 갖췄다”며 “워커는 인간의 삶에 도움을 줄 것”이라고 자신했다.

◇물류현장서 중(中) 징둥, LG 웨어러블과 격돌=중국 최대의 소매기업인 징둥닷컴은 물류현장에서 활용할 수 있는 웨어러블 로봇을 전시했다. LG전자가 이번 CES에서 공개한 ‘클로이 수트봇’과 작동하는 원리는 같다. 일정 각도 이상으로 허리를 구부리면 로봇이 이를 감지했다가 허리를 펼 때 힘이 덜 들어가게 해준다. 무거운 짐을 들어 올리는 반복작업에 적합하다.

그러나 징둥 웨어러블 로봇은 불편한 착용감 때문에 상용화되기까지 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다. 복대 같은 모양에 허리에서 무릎까지만 커버하는 LG 수트봇과 달리 징둥의 로봇은 어깨부터 무릎까지 내려오는데다 착용 방식이 복잡하고 시간도 오래 걸린다. 유선 방식이어서 고정된 위치에서만 사용할 수 있고 로봇 자체의 무게가 상당하다는 점도 활용성을 떨어뜨린다.

◇5G로 뇌를 대신한 로봇, 네이버 vs 도요타=일본 도요타는 일본 내 최대 이동통신사인 NTT도코모와 손잡고 5G로 작동하는 휴머노이드 로봇 ‘T-HR3’를 선보였다. 이는 조종석에서 멀리 떨어져 있는 로봇을 5G로 제어할 수 있는 원격조작 로봇이다. 조종석에 탄 사람은 카메라를 통해 로봇 주변을 확인하면서 로봇이 받는 힘을 똑같이 느낄 수 있다. 도요타의 한 관계자는 “양손으로 공을 쥐거나 블록을 쌓고 사람과 악수를 하는 등 섬세한 동작들을 수행할 수 있다”며 “가정과 병원은 물론 건설현장·재해지역 등 다양한 곳에서 활용될 수 있을 것”이라고 소개했다. 네이버 또한 퀄컴과 손잡고 로봇의 두뇌를 5G로 대체한 앰비덱스를 공개했다. 네이버랩스 부스에서 앰비덱스는 사람과 하이파이브를 하고 어깨동무를 하는 등 고난도의 동작들을 소화하기도 했다.

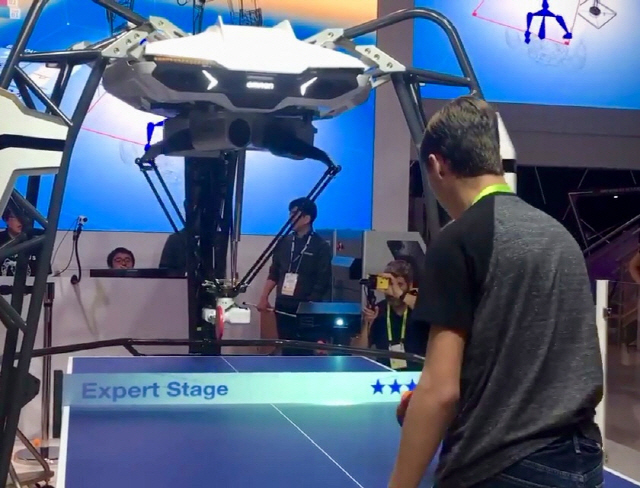

◇탁구하는 로봇부터 배달 로봇까지=이번 CES에서 관객들의 눈길을 사로잡은 것은 일본 로봇 기업 오므론의 로봇 ‘포르페우스’였다. 오므론이 산업용 다관절 로봇 기술력을 과시하기 위해 제작한 포르페우스는 사람들과 탁구 대결을 벌였다. 관절의 움직임이 자연스러울 뿐 아니라 AI를 통해 상대의 실력을 인식해 수준을 맞추는 기능까지 갖췄다.

다양한 배달용 로봇들도 쏟아져나왔다. 일본 자동차 기업 혼다는 안내 로봇과 카트 로봇을 공개했다. 이들 로봇은 카메라와 센서로 주변 환경과 사람의 움직임을 인식해 공공장소에서도 자연스럽게 이동하는 것이 특징이다. 혼자 옮기기 힘든 물건을 함께 옮기기도 한다. 독일 자동차부품 기업 콘티넨탈은 자율주행차와 로봇 개를 결합한 무인배송 모델을 선보였다. 자율주행차가 정차하면 함께 타고 있던 로봇 개가 배송할 물건을 집 앞까지 운반해준다.

◇中 ‘로봇 굴기’에 국내 업계 고심=미국소비자기술협회(CTA)에 따르면 로봇을 주제로 CES에 등록한 기업 수는 중국이 76개, 일본이 8개인 반면 한국은 2개에 불과하다. 숫자로 드러나는 만큼이나 정부의 지원을 업은 중국 로봇 기업들의 ‘로봇 굴기’가 특히 매섭다는 게 업계의 지배적인 관측이다. 국내 로봇 업계의 한 관계자는 “정부에서 공짜로 땅을 빌려주고 빌딩도 지어주는데다 인건비·재료비도 싼 중국에서는 아이디어만 있으면 중국 로봇 기업들이 이를 뚝딱뚝딱 구현해준다”며 “기술력이 쉽게 따라잡히는 만큼 업체를 차별화할 수 있는 방법을 고민 중”이라고 말했다.

/라스베이거스=박효정기자 jpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jpark@sedaily.com

jpark@sedaily.com