지난해 잠정합의까지 갔던 광주형 일자리 투자협약은 노동계의 고집으로 꼬이기 시작했다. 반년여간 진행된 협상 과정에서 노동계가 불참·참여 선언을 번복할 때마다 광주시의 제안이 달라지며 사실상 노동계에 휘둘렸다. 특히 ‘누적 생산 대수 35만대 달성까지 노사상생협의회 결정사항을 지키자’는 최소 전제조건마저 흔들리는 등 사업 불확실성은 커져만 갔다.

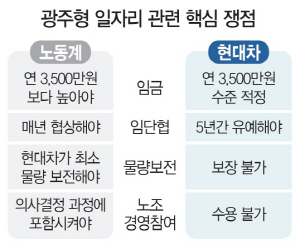

현대차가 이처럼 민감하게 반응하는 것은 협약 조건에 따라 광주형 일자리가 독이 될 수도 득이 될 수도 있기 때문이다. 광주형 일자리는 수요가 줄어드는데다 수익성 지표까지 악화하는 상황에서 오히려 생산능력만 더 확대한다는 점에서 독이 될 가능성이 높다. 현대차는 지난 2015년 목표였던 820만대까지 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 최소한의 경제성을 담보하기 위해서는 ‘반값 연봉’ 등 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 확답을 받아내야 한다. 자동차 업계 관계자는 “광주형 일자리에서 현대차는 눈치보기 식으로 더 이상 노동계에 밀리지 않겠다”고 말했다.

현대차가 원칙을 고수하기로 하면서 공은 결국 노동계와 광주시로 넘어갈 것으로 보인다. 다만 광주시와 노동계가 현대차의 이 같은 의지를 수용할지는 미지수다. 이 때문에 광주형 일자리의 꺼진 불씨를 되살리기 어려운 것 아니냐는 암울한 전망도 나온다. 자동차 업계에서는 광주형 일자리가 현대차에 결국 씁쓸한 뒷맛만을 남긴 채 무산되는 것 아니냐는 우려를 하고 있다. 현대차로서는 생산 유연성 부족과 대립적 노사관계 등 국내 차 산업이 안고 있는 난제들을 극복할 수 있던 기회를 날리게 된다. 파업과 손해배상으로 점철된 극한 노사 갈등이 올해 턴어라운드를 노리는 현대차그룹의 발목을 잡을 가능성도 적지않다. 지난해 최악의 실적을 기록한 터라 실적 반등을 노리고 있으나 자동차 시장 포화, 무역갈등 등 여건이 녹록지 않다. 여기에 임단협 과정에서 노사 갈등까지 증폭될 경우 현대차의 실적 회복은 요원하다.

/김우보기자 ubo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com