중국 반도체시장이 앞으로 5년 뒤인 오는 2023년까지 50%가량 커지지만 자국 기업이 만드는 반도체 비중인 자급률은 20.5%에 그칠 것이라는 분석이 나왔다. 중국에서 사용되는 반도체의 80%가 삼성전자·SK하이닉스 등 해외 기업이 생산한 제품이라는 의미다. 중국 정부가 ‘반도체 굴기’를 통해 공언해왔던 자급률 ‘2020년 40%, 2025년 70%’와 견주기도 민망한 수준이다. 반도체 공정의 미세화·첨단화 속에서 미국산 장비·부품 금수조치가 계속될 가능성 등을 두루 반영한 결과로 풀이된다.

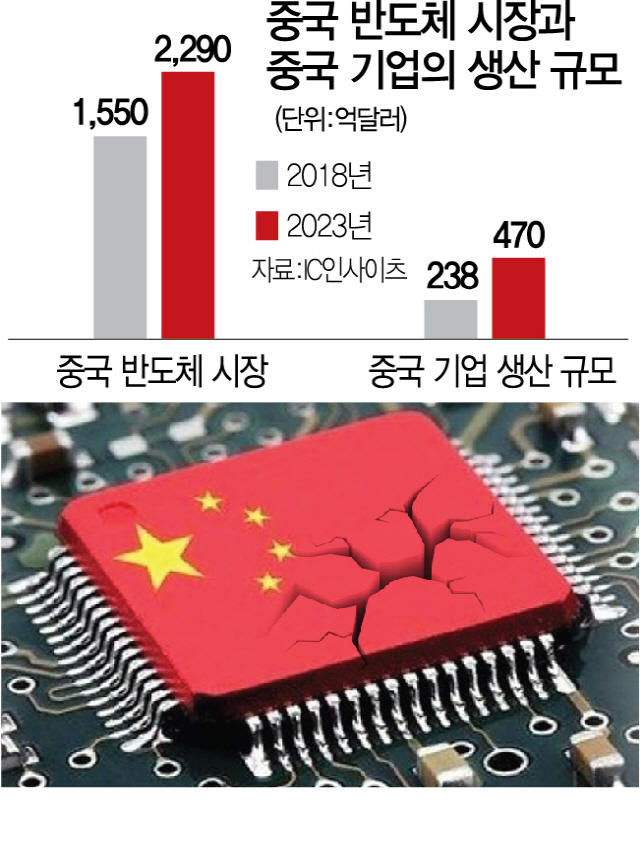

8일 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면 2023년 중국의 반도체시장은 2,290억달러로 지난해(1,550억달러)보다 47.7% 커진다. 세계 최대 시장으로서 중국의 반도체 수요 성장세가 여전히 가파를 것임을 시사한다.

주목되는 대목은 지지부진한 중국의 자급률. 2023년 중국이 스스로 만드는 반도체 규모는 470억달러로 전체 시장(2,290억달러)의 20.5%였다. 지난 2018년 자급률 15.3%에서 겨우 5.2%포인트 커진 셈. 이대로면 중국 정부가 내년 자급률 목표로 제시한 40%의 딱 절반이다. 그것도 앞으로 5년 뒤에 달성할 것으로 예상됐다는 점에서 반도체 굴기가 차질을 빚고 있음을 알 수 있다. 업계의 한 임원은 “미국 정부가 반도체 패권을 미래 산업 패권과 결부시키면서 국가 안보, 지적 재산권 보호 등을 명분으로 중국 업체를 집중 견제하고 있다”며 “이런 시장 상황을 반영한 것이 아니겠느냐”고 말했다.

IC인사이츠는 2023년 전 세계 반도체(5,714억달러)에서 중국 기업의 생산(470억달러) 비중이 8.2%에 그칠 것으로 봤다. 현재 중국은 메모리 분야에서 YMTC·이노트론·푸젠진화 등이, 파운드리 분야에서는 SMIC 등이 활동하고 있다. 인공지능(AI) 칩 설계 등 일부 비메모리에서 두각을 나타내고 있지만 메모리는 아직 양산도 하지 못하고 있다. 이런 상황을 고려하면 5년 뒤 전체 반도체를 통틀어 8.2%이라는 비중은 우리 기업이 강세인 메모리시장에 형성된 과점 체제를 위협하는 수준으로 보기는 어렵다. IC인사이츠 역시 “중국이 스스로 제시한 목표에 턱없이 부족한 결과”라며 “중국이 외국 기업 인수 등에 나서겠지만 각국 정부의 견제도 만만치 않을 것으로 본다”고 짚었다. /이상훈기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com