고농도 미세먼지가 기승을 부리는 가운데 정부가 신규 소형 디젤 트럭에 대한 환경 규제를 대폭 강화하는 방안을 추진한다. 미세먼지 배출량이 상대적으로 적은 가솔린이나 LPG 트럭을 중심으로 시장을 개편하겠다는 복안이다. 하지만 유지비가 싸고 출력이 좋아 ‘서민의 발’로 불리던 디젤 트럭의 시장 진입이 막힐 경우 영세 자영업자들의 반발이 만만치 않을 것으로 전망된다.

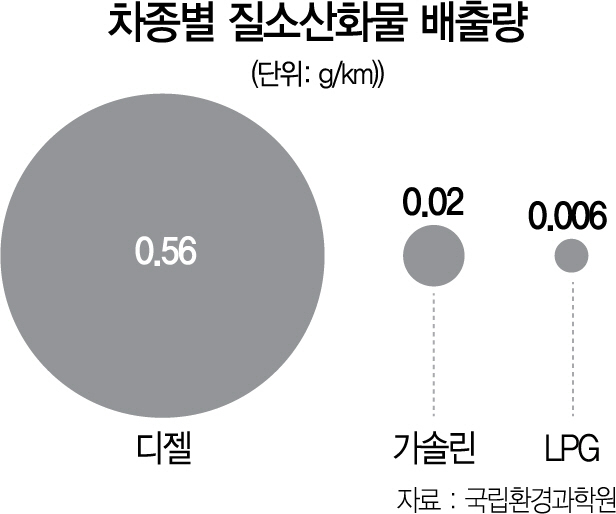

1일 정부와 자동차 업계에 따르면 산업통상자원부와 환경부는 최근 2023년부터 출시될 1톤 디젤 트럭에 적용할 환경 규제 강화 방안을 회람했다. 해당 트럭의 배출가스 기준을 가솔린이나 LPG 차 수준으로 대폭 끌어올리겠다는 게 골자다. 경유차의 질소산화물 배출량(0.56g/㎞)은 가솔린(0.02g/㎞)이나 LPG(0.006g/㎞)보다 최대 93배 높다.

포터로 대표되는 1톤 트럭은 90% 이상이 디젤 모델이다. 유지비가 상대적으로 저렴한 데다 출력이 좋아 자영업자 등 생계형 운전자가 주로 보유하고 있다.

정부가 이 같은 방안을 검토하는 이유는 경유차가 미세먼지 발생 주범으로 분류되면서다. 환경부에 따르면 2015년 기준 국내 미세먼지 배출량 중에서 경유차가 차지하는 비중은 11%에 달한다. 사업장과 건설기계, 발전소에 이어 네 번째로 많다. 정부는 이 같은 방안을 조만간 발표될 ‘경유차 감축 로드맵’에 포함하는 것을 검토하고 있다. 정부 관계자는 “회의에서 해당 내용이 거론된 것은 맞지만 최종적으로 채택될지는 미지수”라고 말했다.

규제가 실제 시행될 경우 디젤 트럭 수요는 급감할 것으로 전망된다. 자동차 업계는 저감장치만으로는 규제 수준을 맞출 수 없어 엔진 자체를 개조해야 한다고 보고 있다. 저감장치를 장착해 판매할 경우 200만원 이상의 비용이 추가되는 데다 엔진 개조까지 하면 판매가는 더욱 높아질 수밖에 없다. 값싼 유지비 등 가성비를 무기로 했던 디젤 트럭의 메리트가 사라지면서 수요가 급격히 줄 수밖에 없다는 게 업계의 관측이다. 관련 규제를 검토한 정부의 한 관계자는 “세계적으로 디젤 모델에 대한 환경 규제 수위는 높아지고 있다”며 “결국 우리도 LPG나 가솔린 트럭 위주로 가야할 것”이라고 했다. 규제 시행 시 디젤 트럭의 수요가 급감할 수밖에 없다는 점을 정부도 인지하고 있다는 얘기다.

문제는 대체 모델로 떠오른 가솔린 트럭 활용 시 유지비가 비싼 터에 영세 자영업자의 부담이 커질 수밖에 없다는 점이다. LPG 트럭은 낮은 출력과 부족한 충전소 문제 탓에 디젤 수요를 대체하기엔 역부족이다. 결국 규제 부담이 영세 자영업자에게 쏠릴 수밖에 없다는 지적이다. 1톤 트럭의 경우 국제 규제 강화 흐름을 고려하지 않아도 되는 품목인 만큼 규제 속도를 조절해야 한다는 조언도 나온다. 우리나라는 EU와 FTA를 체결하면서 자동차 관련 환경 규제 설정 시 EU 규제의 수준을 고려해야 한다. 하지만 1톤 트럭의 경우 EU와 주고받는 물량이 거의 없어서 독자적으로 규제를 설정할 수 있는 분야다./세종=김우보·정순구기자 ubo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com