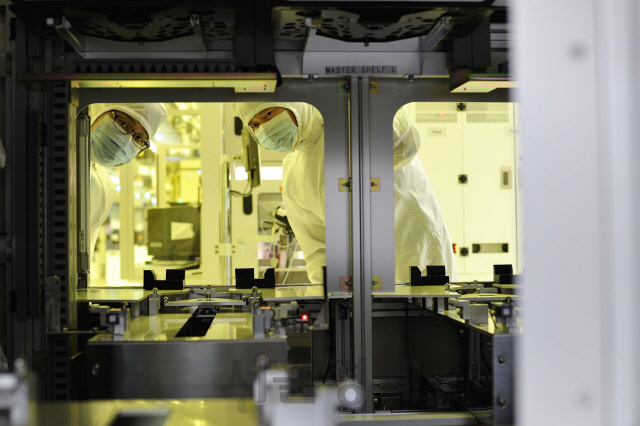

5세대(5G) 통신 상용화가 흔들리고 있는 한국 반도체 산업이 원기를 회복하는 ‘터닝 포인트’가 될 수 있다는 분석이 나왔다. 확고한 시장 지배력, 경쟁 후보 중국의 고전 등으로 5G로 인한 메모리 칩 수요 확대의 과실을 우리 업체가 챙길 것이란 전망이다. 반면 반도체 시장의 70%에 해당하는 비메모리는 여전히 취약한 경쟁력으로 적극적인 투자가 시급한 것으로 드러났다.

무역협회 국제무역연구원이 1일 발표한 ‘한국 반도체 산업의 경쟁력, 기회 및 위협요인’에 따르면 최근 수출 부진에도 국내 메모리 반도체 산업의 경쟁 우위는 확고했다. 세계 메모리 점유율만 해도 63.7%(지난해 기준)에 이른다. 시장 주도권이 국내 기업에 있는 만큼 불황에도 내성이 강하다. 특히 공정 미세화에 따른 추격 지체, 기술패권 경쟁과 연계된 지적 재산권 보호에 나선 미국의 견제로 강력한 대항마인 중국의 고전이 가중되고 있다. 실제 서버용 D램 업체 푸젠진화는 개점휴업상태고, 낸드 업체 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)도 32단 낸드 양산에 어려움을 겪는 것으로 알려졌다. 이 때문에 5G 투자가 본격화되면 과점 시장의 메인 플레이어로서 삼성전자, SK하이닉스의 집중적 수혜가 예상된다.

문제는 비메모리다. 파운드리(위탁설계)는 지난 2017년 시장 점유율 4위에서 지난해 2위까지 오르는 등 성장하고 있지만 팹리스(설계)는 중국에도 뒤진다. 한국의 팹리스 기업은 중국의 10%가 조금 넘는 150개(2016년 기준)에 불과하다. 하이닉스가 중국 업체와 손잡고 올 하반기 완공을 목표로 중국 우시에 파운드리 공장을 짓는 것도 팹리스가 중국에 많아 일감 수주에 낫기 때문이다. 인공지능(AI)·자율주행·사물인터넷(IoT) 등으로 데이터양뿐만 아니라 신규 반도체 설계 수요 역시 폭발할 수 있는 점을 감안하면 뼈아픈 대목이다. 특히 시스템 반도체 부문에서는 미국이 이미 장악한 모바일 앱 프로세서(AP) 보다는 자동차용 AP 시장처럼 누구도 선점하지 못한 곳에서 기회가 생길 수 있어 더 그렇다. 김건우 연구원은 “시장의 우려와 달리 한국 메모리산업의 경쟁력은 확고하다”며 “국내 반도체 설계 부문을 육성하고 장비·소재 부문의 자급률을 높여야 균형 발전이 가능하다”고 강조했다. /이상훈기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com