대학과 기업을 이어주는 산학협력은 민간의 연구개발(R&D) 역량이 높아지기 시작한 지난 1990년대부터 가속화됐다. 이를 통해 기업은 부족한 내부 기술 역량을 보완할 수 있었고 대학은 연구자본 확충과 졸업생 취업 문제 해결에 도움을 받았다. 산학협력 시대가 본격화된 지 30년 가까이 됐지만 과학기술인들의 눈높이에는 아직 부족한 것으로 나타났다.

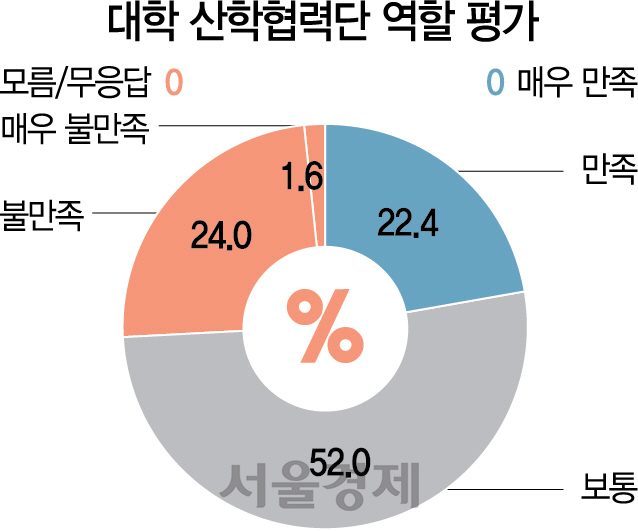

본지가 지난 8~10일 국내 석·박사 및 포닥(박사후연구원)급의 공공·민간 연구자 120명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 대학의 산학협력단 역할에 대해 만족한다는 평가는 10명당 약 2명(22.4%)에 그쳤다. 불만족 의견이 25.6%로 만족 의견을 조금 앞질렀다. 응답 비중 약 절반(52%)은 ‘보통’이라고 답했다.

산학협력단의 운영방식에 대한 문제의식이 이 같은 설문 결과를 낳았다. 한 응답자는 산학협력단에 대해 “직원들이 자주 바뀌고 인수인계가 부족하다”고 지적했다. 이어 “대학연구 재투자에는 관심이 적고 연구비 파생 간접비 확충에만 관심이 많다”고 일침을 가했다. 그는 “연구관리 기능과 산학협력단 기능이 혼재돼 있으며 산학협력·기술이전·사업화 전문인력이 사실상 전무하다”고 불합격점을 줬다. 다른 응답자는 “산단이 연구비 관리의 책임은 지는데 막상 연구자가 일일이 알아봐야 할 일이 너무 많다”며 “창업 위주의 지원만 이뤄지고 있다”고 평가했다. 혹은 “신규 연구과제 취득이나 특허 관리 등에는 도움이 되지만 돈을 너무 많이 떼어간다”거나 “행정처리 기간이 너무 오래 걸린다”는 비판도 있었다.

다만 “연구실 단위에서 처리하기 힘든 부분을 학교의 산학협력단 단위에서 해결해주기 때문에 만족한다”는 등의 의견도 많아 산학협력단이 취지는 계속 살리되 예산과 운영방식의 효율화를 높일 필요성이 있어 보인다. /민병권기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com