최근 재계에 ‘베트남 바람’이 다시 불고 있다. 일단 LG전자가 연간 생산능력 500만대 규모의 평택 스마트폰 공장을 베트남 하이퐁으로 옮기기로 했다. SK그룹은 근 1년 새 베트남 마산그룹과 빈그룹에 대한 총 1조7,300억원 투자를 발표해 주위를 놀라게 했고 현대차는 올 1월 베트남 탄콩그룹과 판매 합작법인을 세웠다.

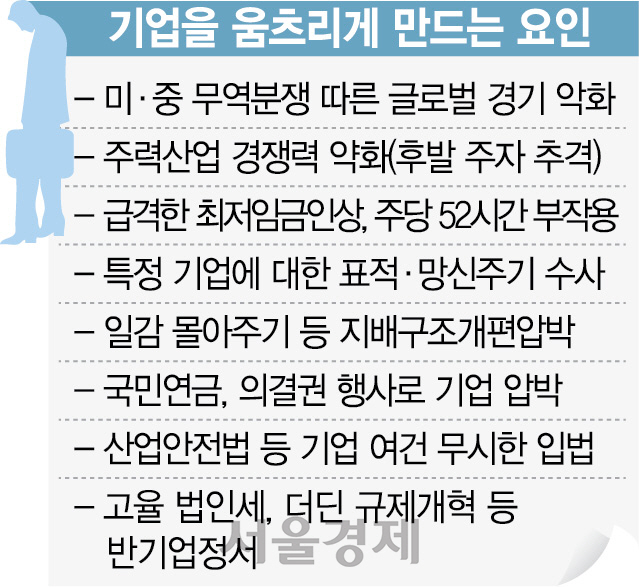

지난 1990년대 중후반부터 일기 시작한 기업의 베트남행이 또다시 번지는 이유는 ‘하이테크’ 기업에 대한 파격적인 세제혜택에 있다. 베트남은 법인세를 설립 후 4년간 면제해주고 이후 9년간은 50% 감면해준다. 혜택 기간이 13년이나 된다. 투자 기근에도 대기업에 수혜가 집중된다며 설비 및 연구개발(R&D) 투자에 대한 세제혜택을 축소하고 있는 한국과는 대비된다. 실제 대기업의 세전 이익은 3%(지난해 기준) 늘어난 데 비해 법인세로 낸 돈은 무려 18.8% 급증했다. 투자 매력도도 경제협력개발기구(OECD) 36개 회원국 중 28위(한국경제연구원)로 뚝 떨어졌다. 재계의 한 고위임원은 “가뜩이나 미중 무역분쟁으로 우리의 양대 시장이 다 불안해 투자가 쉽지 않다”며 “이제는 투자 환경도 글로벌 경쟁에 노출돼 있음을 명심해야 한다”고 지적했다.

대한상공회의소가 2017년 3월과 11월 두 차례 전달한 경제계 제언의 정책 반영률은 현재 56.3%(16건 중 9건)에 그친다. 이 가운데 서비스 분야 정책 반영률은 제로다. 서비스산업발전법은 8년째 국회에서 잠자고 있고 가업상속공제제도 개편은 말만 무성할 뿐 진척이 더디다. 주 52시간제의 경우 7월이면 시행 1년이 되지만 보완개편의 첫 단추라고 할 수 있는 탄력근로제 단위시간(현행 3개월) 변경조차 못 했다. 기업들이 바라던 1년도 아닌 6개월이건만 그조차 국회 처리가 부지하세월이다. 피해는 신제품 개발 차질 등 고스란히 기업의 몫이다.

기업 친화적 정책의 실종도 투자 부진의 한 원인이다. 미국만 해도 법인세를 35%에서 21%(최종 15%)로 낮추고 규제를 한 개 만들 때 두 개를 없애는 ‘원 인 투 아웃(one in, two out)’ 제도를 시행하고 있다. 여기에는 밖으로 나간 기업을 불러들여 ‘제조업 메카’로 거듭나겠다는 정부 차원의 의지가 자리한다. 그 결과 피아트크라이슬러·캐리어 등이 본국으로 돌아왔다. 전자 업계의 한 임원은 “도널드 트럼프 대통령이 루이지애나주 화학공장에 31억달러를 투자한 신동빈 롯데 회장을 직접 백악관에 초대하는 것을 보고 부러웠다”며 “일자리를 만드는 기업을 인정하는 느낌이었다”고 전했다. 이부영 현대경제연구원 이사는 “법인세를 많이 거두면 기업에 투자 기회를 더 주는 식으로 인센티브를 고민해야 한다”며 “삼성전자의 파운드리(반도체 위탁제조)처럼 산업경쟁력 구축기간을 단축할 수 있고 다른 업종에 미치는 파급력도 크다면 정부가 기업 지원에 나설 수 있어야 한다”고 조언했다.

시장에서 감지되는 기업의 위기의식은 상당하다. 관세전쟁의 여파로 공급망 구조에도 변화가 시작됐다. 현대모비스는 올해 초 현대차 미국 공장으로 보내지던 중국 공장 생산품을 유럽 공장으로 돌렸다. 중간재를 중국 세트 업체에 주로 납품하는 전자부품 기업은 수출 부진에 직면했다. 상의에 따르면 제조기업 10곳 중 8곳이 “올 2·4분기가 직전 분기보다 투자 여건이 좋지 않다”고 답했다.

이런데도 사정당국의 기업 몰이는 그칠 줄 모른다. 삼성의 경우 국정농단·노조와해·회계 논란 등과 관련해 지난해부터 1년5개월 사이 검찰의 압수수색을 21차례나 받았다. 거의 집착 수준이다. 한진그룹의 압수수색도 1년간 18차례나 됐다. 경제단체의 한 임원은 “일각의 삐뚤어진 기업관이 우리 경제를 더 어렵게 만들고 있다”고 말했다. 수익률보다 주주권 행사에 치중하는 국민연금, 재벌개혁을 명분으로 일감 몰아주기 금지를 밀어붙이는 공정거래위원회에 대한 불만도 높다. 재계의 한 관계자는 “기업들이 미래를 구상하기도 벅찰 시간에 소모적인 이슈에 매달리고 있다”며 비판했다. /이상훈기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com