“온실가스 감축과 관련된 다양한 제도는 유기적이고 효과적으로 연계돼야 합니다.”

강승진 한국산업기술대학교 지식기반기술·에너지대학원 교수는 4일 서울경제가 서울 장충동 신라호텔에서 ‘4차 산업혁명과 에너지 효율 혁신전략’이라는 주제로 개최한 제11차 에너지전략포럼 주제발표에서 정부가 오는 2040년까지 최종 에너지 소비를 20% 가까이 줄이겠다는 목표를 달성하기 위해서는 에너지 수요 관리 규제를 정교하게 다듬어야 한다고 강조했다. 현실성을 담보하지 못한 각종 규제 탓에 민간이 이중으로 부담을 지고 있다는 지적이다.

온실가스 배출권거래제 등을 통해 산업 부문 에너지 수요를 줄이겠다는 정부 목표와 관련, “배출권거래제는 정부 주도로 톱다운 방식으로 업종별 감축목표를 설정된 것”이라며 “배출권 제한이 강화하더라도 기업들이 실제 에너지 소비를 줄이기 보다는 배출권을 추가로 사는 쪽을 택할 것”이라고 말했다. 실제 산업 부문에서는 2,000TOE(석유로 환산한 톤 단위) 이상의 에너지를 쓰는 다소비 사업장 2,950곳의 에너지 소비 비중이 산업 부문 전체의 3분의2가 넘는 67.9%를 차지하고 있다. 그러나 배출권을 관리하기 위해 투자에 나서는 경우는 33%에 그쳤다.

강 교수는 “환경부와 산업통상자원부가 각각 주도하는 배출가스규제와 신재생에너지공급의무화(RPS) 제도도 중복규제의 소지가 있다”고도 지적했다. 산업부는 500㎿급 이상의 대형 발전사에 RPS만큼 재생에너지로 전기를 생산하게 하고 이를 지키지 못할 경우 신재생에너지 발전사업자로부터 신재생공급인증서(REC)를 구입하도록 하고 있다. 의무 할당량 미달분만큼을 돈으로 메우는 셈이다. 부담금을 보전해주는 한전이 REC 구입에 지출한 비용은 5,262억원으로 같은 기간 영업손실(6,299억원) 규모에 견줄 수준이다.

강 교수는 이날 공공이 아닌 민간 주도의 수요관리 시장을 확대해야 한다고 강조했다. 그는 “정부가 수요 관리를 위해 스마트미터를 2020년까지 2,200만가구에 보급한다고 했으나 현재까지 700만가구에만 보급됐다”며 “독점적 지위를 지닌 공공 기관 주도로 수요 관리 시장을 확대하려다 보니 발전 속도가 느릴 수밖에 없다”고도 지적했다. 스마트 미터는 시간대별 요금을 알 수 있는 전자식 전력계량기로 한전 등이 수요 관리를 위해 보급을 추진하고 있다.

강 교수는 정부가 직접 수요 관리 시장에 뛰어들기보다는 기업들이 자발적으로 참여할 수 있는 여건을 조성해야 한다고도 조언했다. 아울러 도매가격보다 소매가격이 낮은 현재 전기요금 체계를 합리화할 필요가 있다는 의견도 제시했다. 요금이 적정선 이상으로 올라가지 않는다면 민간이 수요 관리 필요성을 느끼지 못하기 때문에 시장의 변화 또한 일어날 수 없다는 지적이다.

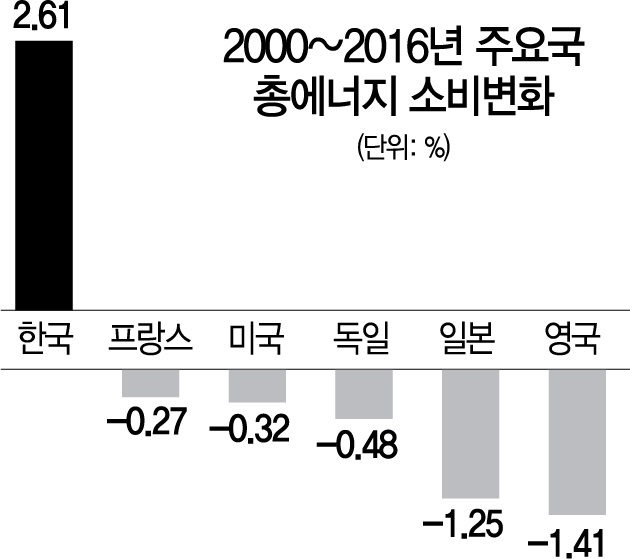

강 교수는 경제가 성장하는 속에서도 전체 에너지수요가 감소하고 있는 주요국들을 거론하며 한국의 수요 관리가 시급하다고 말했다. 그는 “2000년 이후 선진국들의 총에너지 소비는 연평균 1~2%의 증가세를 기록하다 대부분 하락세로 전환했지만 한국 상황은 정반대”라고 지적했다. 실제 미국·일본 등 경제협력개발기구(OECD) 주요 가입국을 보면 1980년대에서 2000년 동안 총에너지 소비는 연평균 1.33% 증가하다 2000년 이후에는 연평균 0.05% 감소했다. 강 교수는 “1인당 전기 수요가 1년 총 평균으로 1만kW로 OECD 평균보다 30% 이상 높은 수준을 기록하고 있다”며 수요 관리의 필요성을 거듭 강조했다.

/김우보기자 ubo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com