# 국내 스타트업 A사는 스마트폰 애플리케이션으로 심방세동을 측정해 의사에게 전달하는 진단기기를 개발했다. 유럽심장학회 학술대회에서 뛰어난 기술력을 인정받았지만 국내에는 출시하지 못하고 유럽 시장을 공략 중이다. 생체정보를 의사에게 전달하는 기능이 ‘원격의료’에 해당해 국내법상 불법이기 때문이다.

# 침으로 유전자정보를 분석해 질병을 예측하는 기술을 개발한 국내 유전자검사업체 B사는 일본에 법인을 세웠다. 국내에서는 유전자검사가 비만·탈모 등 12개 항목으로 제한돼 치매나 암 등의 질병을 예측할 수 없기 때문이다. 일본에서는 암을 비롯해 300개 이상 항목에 대한 유전자검사가 가능하다.

이들 업체의 사례는 규제가 어떻게 신산업의 발목을 잡고 있는지 보여준다. 주요 국가들이 네거티브 방식으로 혁신을 보장하는 반면 우리나라는 정해진 것 외에 할 수 없는 포지티브 규제 방식을 채택하고 있다. 22일 국제연구기관 글로벌기업가정신모니터(GEM)에 따르면 신산업에 대한 한국의 진입규제 환경은 54개국 중 38위였다. 1위인 대만(6.57)과 독일(5.71), 미국(5.27), 일본(4.94), 중국(4.90)은 물론 이집트(4.86)보다도 낮은 점수를 받았다.

정부가 규제 샌드박스 제도와 규제자유특구를 도입하고 있지만 기업의 규제개혁 체감도는 미미하다. 한국경제연구원이 500개 기업을 대상으로 ‘2019년 규제개혁체감도’를 조사한 결과 규제개혁 성과에 만족하는 기업은 11.7%에 불과한 반면 만족하지 못하는 기업은 2배 수준인 22%로 나타났다. 기업들은 특히 시장의 변화를 반영하지 못하는 기술규제와 시설규제 등으로 신산업 진출에 어려움을 겪고 있다고 토로했다.

이와 관련해 정영석 대한상공회의소 규제혁신팀장은 “기득권과 포지티브 규제, 소극행정을 해결하지 않고서는 규제를 개혁하는 것이 아니라 혁신을 규제하는 데 그칠 것”이라며 “사회 곳곳에 자리 잡은 기득권을 걷어내고 전면적 네거티브 규제로의 전환을 통한 과감한 규제개혁이 있어야 한다”고 지적했다.

이외에도 기업의 발목을 잡는 ‘반기업법’은 곳곳에 널려 있다. 당장 내년 1월부터 300인 미만 사업장으로 확대 적용되는 주 52시간 근로제가 대표적이다. 고용노동부가 지난달 종업원 수 50~299명 기업 1,300개사를 대상으로 실태를 조사한 결과 10곳 중 4곳은 뚜렷한 대책을 마련하지 못했다. 한 중소기업 대표는 “범법자가 되지 않으려면 주 52시간 근로제 시행 전까지 인력을 충원해야 하지만 이미 중소기업에 오려는 구직자들이 없는데 어떻게 사람을 뽑겠느냐”고 말했다.

정부와 여당은 국회에서 탄력근로제 단위기간을 3개월에서 6개월로 확대하는 법안을 연내 처리하겠다고 밝힌 상태다. 탄력근로제를 실시할 경우 단위기간 내에 일이 몰릴 때 오래 일하는 대신 다른 날 적게 근무해 법정근로시간(40시간)을 맞추면 된다. 문제는 단위기간 6개월이 불충분하다고 느끼는 기업들이 많다는 점이다. 중소기업의 경우 대기업 등 고객사의 갑작스러운 주문에 따라 일이 늘어날 수 있고 조선·건설 등 경기 변동의 영향을 크게 받는 업종도 긴 단위기간을 필요로 하기 때문이다. 중소기업계는 국회에 주 52시간 근로제 시행 1년 이상 유예, 탄력근로제 1년 이상 확대실시 등을 건의했지만 관련 법안은 국회에 묶여 있는 상태다.

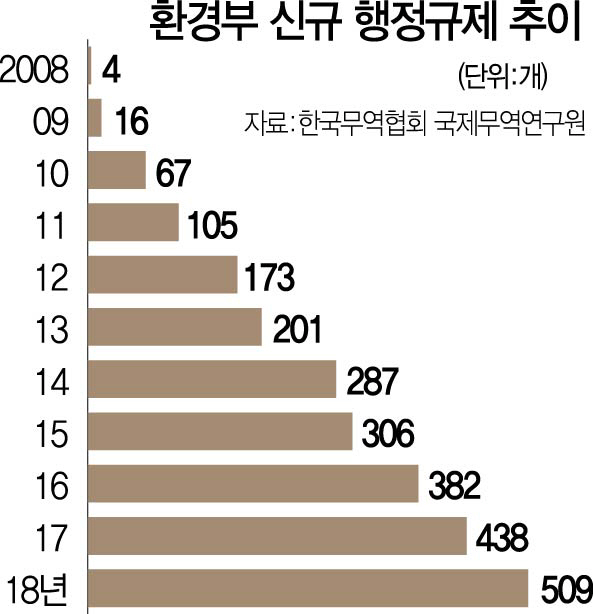

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)과 화학물질관리법(화관법), 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 등 환경규제에 따른 어려움을 호소하는 기업들도 많다. 특히 내년 4월부터 시행되는 환경오염시설의 통합 관리에 관한 법률(통합환경관리법) 시행규칙 개정안에 따라 대형사업장은 오염물질의 양과 농도를 동시에 규제받는다. 기존에는 배출총량제를 적용받는 사업장에 대해 농도 규제(배출영향분석)를 면제해줬지만 이번에 해당 특례가 폐지되면서다. 업계의 한 관계자는 “현실적으로 지킬 수 없는 규제를 시행하는 것은 사실상 사업을 하지 말라는 의미 아니냐”고 비판했다.

한국무역협회 조사에 따르면 국내 기업 10곳 중 7곳은 이러한 환경규제 강화에 대응하기는커녕 규제 내용을 파악하는 것조차 어려움을 느끼고 있다. 규제의 구체적인 기준을 담은 시행령과 시행규칙 공포 이후 시행까지 평균 소요기간도 각각 5일, 10일에 불과해 기업이 대책을 마련할 시간도 부족한 것으로 조사됐다. 재계의 한 관계자는 “산업안전보건법(산안법)의 각종 규제들이 최고경영자(CEO) 처벌에 초점을 맞추고 있는 점도 문제”라고 지적했다.

/박효정기자 jpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jpark@sedaily.com

jpark@sedaily.com