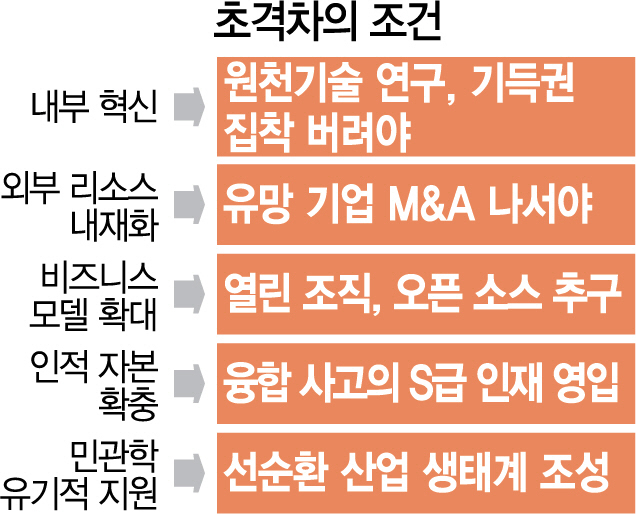

‘산업의 쌀’이라는 반도체는 그야말로 살벌한 기술 전쟁터다. 5세대(5G) 이동통신 개막으로 극자외선(EUV) 공정이 파운드리(반도체 위탁 제조)에 적용되면서 TSMC·삼성전자를 뺀 후발업체는 훗날을 기약하기 힘들어졌다. EUV 기술의 메모리 적용도 코앞으로 다가왔다. 이런 고성능 칩 생산을 극대화하는 공정기술이 진전된 덕분에 인공지능(AI)·자율주행차·스마트시티 등의 상용화 속도도 빨라질 가능성이 그만큼 커졌다. 이미 물밑에서는 연결과 융합을 근간으로 삼는 미래 비즈니스의 주도권을 쥐기 위한 인수합병(M&A) 움직임이 거세다. 구글은 벌써 AI 업체로 변신했다. 계열사 목록만 봐도 웨이모(자율주행), 칼리코(헬스케어), 사이드워크랩스(도시개발) 등 하나둘이 아니다. 중앙처리장치(CPU) 최강자인 인텔도 모비디우스(딥러닝), 모빌아이(자율주행), 알테라(프로그래머블 반도체) 등 알토란 기업을 사들이며 새 도전에 나섰다. 삼성전자는 차세대 반도체 신경망처리장치(NPU) 분야의 S급 인재를 10년 내 2,000명 확보한다는 로드맵을 짰다. 유환익 한국경제연구원 혁신성장실장은 “과거 패러다임에 묶여 기술변화에 둔감하면 순식간에 도태된다”며 “이제는 개별기업의 단독플레이로 격차를 벌리는 시대가 끝난 만큼 M&A 등을 통해 외부 자산을 내부화하는 데 적극적이어야 한다”고 진단했다.

초격차의 원동력인 인재의 중요성도 빼놓을 수 없다. 이부형 현대경제연구원 이사는 “수학·공학·정보통신기술(ICT)·데이터통계 등의 분야에서 2~3개를 융합할 수 있고 시장의 기회를 잡는 안목도 있어야 명실상부한 인재”라며 “결국 외부로 열린 조직이어야 이런 인재가 모이게 된다”고 강조했다. 그런 맥락에서 보면 우리 주력산업은 암울하기 그지없다. 자동차만 해도 생존 마지노선이라는 연간 400만대 생산이 지난해 10년 만에 깨졌지만 시대 변화에 눈감은 노조의 파업으로 날을 지새우고 있다. 그 결과 오는 2024년이면 메모리를 제외한 자동차·기계·철강·선박 등 8대 주력산업에서 중국이 우리를 추월한다는 한경연의 경고도 나왔다. 지난해 5월 서울포럼에 참석했던 ‘생각의 탄생’의 저자 로버트 루트번스타인 미시건대 교수는 초격차의 발판을 과학기술이라고 지적하며 “벤처 연구 장려, 변칙과 모순에 대한 집중적인 연구, 적합한 메트릭스 사용, 혁신가에 대한 적절한 보상, 학제 간 연구 장려, 장기적인 연구과제 선정 등이 과학기술 발전의 조건”이라고 제언했다. /이상훈기자 화성=이재용기자 펠트호번·에인트호번=고병기기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com