인공지능(AI) 기술개발과 상용화가 급물살을 타면서 국제적 AI 윤리표준 마련의 필요성도 높아지고 있지만 실현까지는 갈 길이 멀어 보인다. 한국, 미국, 중국, 일본조차도 서로 AI윤리원칙의 내용과 구속력이 달라 윤리 공용화에 한계를 노출하고 있다.

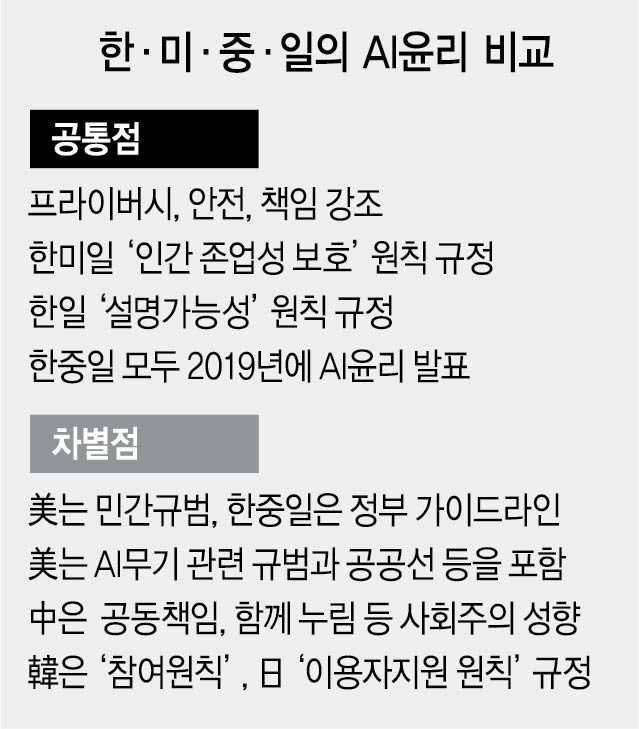

28일 4개국의 주요 AI윤리 원칙들을 비교해보니 미국에선 2016~2017년 무렵부터 민간부문이 자율 윤리규범으로 마련했다. 그에 비해 한·중·일에선 2019년에서야 정부 당국이 윤리 기준 수립의 주체로 나섰다. 법적 구속력은 없지만 정부 당국이 내린 가이드라인이어서 사실상 준(準)행정적 구속력이 있을 것으로 평가된다. 윤리원칙 내용을 보면 4개국간 공통 키워드는 ‘프라이버시’와 ‘안전’, ‘책임’뿐이었고, 다른 각론에선 차별점들이 많았다.

미국에선 비영리민간기관인 미래생명연구소( FLI)가 지난 2017년 1월 ‘아실로마 AI원칙’을 발표했다. 이와 별도로 AI협의체(Partnership on AI)가 마련한 AI개발 가이드라인도 있다. 반면 한국 방송통신위원회는 ‘AI윤리 7원칙’을, 일본 총무성은 ‘AI개발원칙’을, 중국 과학기술부 산하 국가차세대AI관리특별위원회는 8가지 항목의 ‘차세대 AI관리원칙’을 각각 지난해 수립했다.

내용을 보면 민주국가 진영인 한·미·일은 인간의 존엄성, 투명성을 AI윤리규범에 담았다. 그중 아실로마 AI원칙은 총 23개 항목에 달하는 광범위한 윤리기준을 제시했다. 예를 들어 AI무기에 대해 치명적 자율 무기 경쟁을 방지해야 한다는 점을 강조했다. 또 장기적으로 개별 국가나 조직이 아닌 인류 모두의 이익을 위해서만 AI가 개발돼야 한다는 공공선 원칙도 담았다.

일본 총무성의 AI윤리는 AI시스템 이용자에게 선택의 기회를 적절히 제공할 수 있도록 배려해야 한다는 ‘이용자 지원’원칙 등을 제시했다. 국내 방통위의 원칙에선 AI제공자와 이용자가 의견을 제시할 수 있도록 공적주체가 정기적 통로를 조성해야 한다는 ‘참여’원칙을 규정한 것이 이채롭다.

중국은 AI윤리원칙에 ‘화해(和諧·조화로움)’, ‘공향(共享·함께 누림)’, 공담책임(共擔責任·공동의 책임)과 같은 키워드를 넣어 사회주의 국가 색채를 보였다. 중국도 프라이버시 존중을 의미하는 ‘존중은사(尊重隱私)’원칙을 AI윤리에 넣었지만 자국민에 대한 감시·통제가 심해지고 있어 해당 원칙을 신뢰하기 어렵다는 게 IT전문가들의 평가다 /민병권기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com