대한전선은 한때 전설이었다. 지난 1955년 국내 최초로 설립된 전선회사였고, 이후 2003년까지 53년간 흑자경영을 이어왔다. 누구나 달성하기 어려운 기록이다. 그러나 과도한 사업 확장 욕심이 화를 불렀다. 2008년 금융위기는 경영난을 심화시켰고 2013년에는 오너 일가가 경영권을 포기한 후 채권단이 주인이 돼서 2015년 사모펀드 IMM에 매각됐다. 대한전선은 다시 살아날 수 있을까.

전선업계의 한 임원은 31일 기자와 만나 “대한전선이 최근 해외에서 굵직굵직한 수주를 많이 따내긴 하는 데 영업이익률은 점점 떨어지고 있다”며 의미심장한 말을 꺼냈다. 실제 지난 1·4분기 대한전선의 영업이익률은 1.65% 수준이다. 국내 1위 LS전선의 작년 말 영업이익률이 3.5%인 점을 감안하면 반토막 수준이다. 국내 대부분의 전선회사들의 영업이익률이 박하다는 점을 감안해도 대한전선의 영업이익률은 낮은 편이다.

전선 업종이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 피해가 적긴 하지만 건설·자동차·해운 등 전방 산업이 워낙 어려워 미래 전망이 좋다고 보기도 어렵다.

문제는 대한전선의 경우 마진이 높은 편인 초고압케이블, 해저케이블 등이 주력인데 영업이익률이 나빠지고 있는 것은 또 다른 원인이 있는 게 아니냐는 것이다. 업계 관계자는 “저가 수주 가능성”을 거론했다. 국내 조선 빅3업체들이 선박이나 플랜트 수주를 위해 저가 경쟁을 하다 어려움에 처했듯이 전선업계도 저가수주로 영업이익률이 하락하는 ‘치킨게임’을 하고 있는 게 아니냐는 것이다. 업계 관계자는 “대한전선은 베트남·사우디·남아공 등에 생산법인이 있는데 수주를 통해 계속 공장을 돌려야 하는 상황”이라고 말했다. 전 세계가 불황에 맞서 인프라 투자를 확대하고 있지만 전선 분야 수주 환경이 좋지 않은 편인데다 수주 경쟁 역시 극심해지고 있는 여파가 나타나고 있는 것으로 보인다.

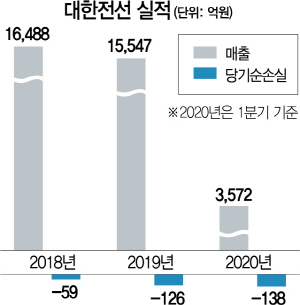

일각에서는 대한전선을 인수한 지 오는 9월이면 5년이 되는 IMM가 출구전략(Exit·엑시트)를 위해 외형 성장에 집착하는 게 아니냐는 관측도 나온다. 대한전선 측은 일축하고 있지만 대부분의 사모펀드가 인수 5년 이내 출구전략을 마련한다는 점에서 가능성이 없지 않다는 분석이다. 수주환경이 빡빡한 상황에서 성공적인 출구전략을 마련하기 위해서는 외형성장이라도 해 놔야 하기 때문에 저가수주 논란이 불거질 수밖에 없다는 것이다. 실제 영업이익률은 2018년 이후 내리막길이다. 지난 2017년 3.15%던 영업이익률은 2018년 3.0%, 2019년 2.13%로 2년 연속 떨어지더니 급기야 올해는 1%대(1·4분기 기준)로 내려앉았다. 연결기준 순손실 규모도 지난 2017년 455억이던 것이 2018년 59억원으로 개선되나 싶더니 지난해 다시 126억원으로 확대됐다. 1·4분기에는 순손실이 138억원으로 증가해 갈 길이 멀었다는 분석이다. 그나마 전체 매출의 절반을 차지하는 해외 수주 성과 영향으로 지난 1·4분기에 59억원의 영업이익을 올려 깜짝 흑자 전환에 성공했다는 점. 업계의 한 관계자는 “전선업의 이익률이 박해 LS전선를 제외하고는 대부분의 업체들이 (영업이익률) 2%를 넘기도 쉽지 않다”면서도 “대한전선이 수주를 많이 한다고는 하지만 이익률이 축소되는 것은 그만큼 비용 경쟁력이 살아나지 않고 있다는 의미”라고 지적했다. 이에 대해 대한전선 측은 “해외 수주 확대는 저가 수주의 결과가 아니라 해외 공략을 위한 노력의 결실”이라며 “영업이익률도 회사마다 사업 포트폴리오가 다 다르다는 점에서 일률적 비교는 지양해야 한다”고 말했다. /이상훈기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com