일부 에너지 공기업의 경영부실이 위험 수준을 넘어서고 있다.

대표적인 곳은 내년부터 완전자본잠식 상태에 빠질 것으로 전망되는 한국석유공사다. 무분별한 해외 자원개발로 매년 수천억원의 이자비용이 발생한데다 유가 급락으로 대규모 손상차손이 발생한 탓이다.

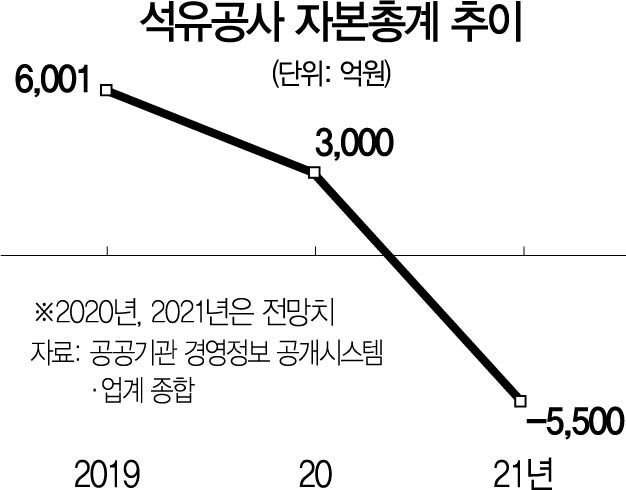

석유공사가 최근 정부에 제출한 ‘2021~2024년 중장기 재무관리 계획(잠정)’에 따르면, 지난 2019년 기준 6,001억원에 달했던 자본총계가 올해 3,000억원대로 반토막 날 것으로 전망됐다. 특히 내년에는 자본금이 -5,500억원 수준으로 급감해 완전자본잠식 상태에 빠질 것으로 우려됐다.

재무구조가 계속 나빠지는 것은 졸속 추진됐던 해외 자원개발사업 때문이다. 특히 저유가 기조가 이어지면서 하베스트 등 해외사업의 장부가치가 재평가돼 2024년까지 1조원대의 손상차손이 발생할 것으로 알려졌다. 손상차손이란 인수 회사의 실제 가치가 장부가보다 낮아질 때 그 차액을 손실로 처리하는 것을 말한다. 석유공사 사정에 정통한 한 관계자는 “부실 사업을 털어내고 싶겠지만 저유가 기조가 한동안 계속된다면 매수자를 찾기조차 쉽지 않다”면서 “거래가 이뤄진다 한들 인수 금액보다 한참 모자란 금액에 넘겨야 할 것”이라고 말했다.

해외사업 추진 과정에서 차입을 늘린 탓에 매년 수천억원대의 이자비용도 발생할 것으로 보인다. 석유공사의 이자비용은 지난해 4,745억원에 달했다. 한 해 영업이익(2019년 기준 5,714억원)의 80% 이상을 빚 갚는 데 써야 할 처지라 막대한 손상차손을 달리 감당할 방법이 없다는 얘기다.

또 다른 자원 공기업인 한국광물공사의 사정도 마찬가지다. 광물자원공사의 자본총계는 2016년 마이너스로 돌아섰고 지난해 기준 -2조4,791억원까지 불어났다. 구조조정을 위해 해외 자산 매각을 서두르고 있으나 저유가 기조에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 경기침체까지 맞물려 이렇다 할 인수자를 찾지 못하고 있다. 해외 자원개발 실패로 빚더미에 앉은 주요 자원 공기업들의 자구 노력이 한계를 드러내고 있다는 분석이다.

자원공기업의 재무구조가 재기 불능 상태로 치닫는 데는 정부의 안일한 태도도 작용했다. 정부는 2017년 1차 혁신 태스크포스(TF)를 꾸려 재무구조 개선에 나섰지만 ‘선(先) 구조조정, 후(後) 정부 지원’ 원칙을 내세웠다. 부실한 자산을 우선 다 팔고 난 뒤에야 지원하겠다는 것이다. 하지만 해외 자산시장이 우량자산조차 제값에 팔리지 않는 ‘구매자 우위’ 시장으로 재편되면서 자원공기업이 떠안은 부실자산 처리는 요원한 일이었다. 산업통상자원부가 최근 2차 TF를 조직해 다양한 해법을 모색하고 있지만 자원 개발을 적폐시하는 여론이 여전한 터라 과감한 지원책을 기대하기는 쉽지 않아 보인다. 한 자원개발 전문가는 “공기업 자체 역량으로 재무구조를 개선할 수 있는 단계가 아니다”라며 “원칙론을 고수하는 것은 다음 정권에 부실 폭탄을 돌리는 것이나 마찬가지”라고 지적했다. /세종=김우보기자 ubo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com