호랑이는 우리나라 건국신화인 ‘단군신화’에 등장한다. 신화의 내용은 한민족이 마늘과 쑥만 먹으며 100일간 동굴에서 버틴 곰이 사람으로 변한 웅녀의 자손이라는 내용이지만, 그럼에도 예로부터 우리는 호랑이를 좋아했다. 옛 그림 속 호랑이는 물론, 호랑이 형상의 한반도 지도부터 88서울올림픽 마스코트 호돌이, 평창동계올림픽의 수호랑까지 호랑이는 친숙한 동물이다. 어쩌면 단군신화 속 호랑이는 인간이기를 포기한 것이 아니라 자연의 존재이기를 스스로 택한 것은 아니었을까?

그런 호랑이는 용맹함으로 액운을 물리치는 영물이라 여겨졌다. 조선 시대에 혼례를 치른 신부가 가마를 타고 시집으로 갈 때는 가마 지붕을 호랑이 가죽으로 덮곤 했다. 조선 말에는 호랑이 사냥의 과다로 개체 수가 줄고 가죽 구하기가 어려워져 호랑이 가죽무늬의 모직물 덮개로 대체됐다. 7일 개막하는 서울 강남구 언주로의 코리아나(027050)미술관의 하반기 기획전 ‘호랑이는 살아있다’는 바로 이 ‘호랑이무늬 가마덮개’로 시작한다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)도 무서워 달아날 법한 호랑이가 넉넉한 품을 벌려 관객을 맞는다.

조선 관복의 가슴에 붙인 장식인 ‘흉배’에 문관은 조류, 무관은 금수류를 새겼는데 용맹한 호랑이는 급 높은 무관을 상징했다. 여성 장신구인 노리개에 병과 액운을 막는다는 호랑이 발톱을 붙이기도 했다. 커다란 발톱 두 개를 마주 배치하고 은으로 감싸 칠보로 장식한 노리개는 아름다우면서도 듬직하다.

민화 연구가 조자용이 “까치 호랑이나 산신도처럼 가장 신성한 것이나 가장 무서운 것을 가장 웃기는 예술로 표현”했다고 짚었듯 해학적인 호랑이 그림이 유행한 반면 20세기 근대로 접어들면서는 위엄있고 사실적인 호화(虎畵)가 인기였다. 너비 441㎝의 8폭 병풍으로 제작된 소재 유삼규의 ‘군호도’는 이빨 드러내고 포효하는 호랑이부터 새끼 품은 어미, 정면 응시하는 호랑이까지 5마리가 원형의 구도를 이룬다. 작가는 88서울올림픽 유치를 기념하며 18m 화폭에 88마리 호랑이를 그린 ‘군호도’를 그리기도 했다.

관련기사

‘힘내라 대한민국’을 외치는 듯한 전시제목은 백남준이 2000년 1월1일 새천년맞이 행사로 새벽 임진각에서 ‘DMZ 퍼포먼스’를 벌이며 지구촌에 생중계한 작품명에서 따왔다. 그 연작 중 한 점이자 미술관 소장품인 ‘호랑이는 살아있다’에서는 다양한 호랑이 영상부터 뇌졸증에서 깨어나 크레파스로 호랑이를 그리는 백남준 자신도 볼 수 있다. 호랑이는 작가 자신의 건재함을 선언하는 것인 동시에 우리 전체를 상징한다. 역사적 고난 속에서도 유라시아를 누비며 강인한 생명력과 기상을 떨친 호랑이였고, 한민족임을 일깨운다.

민초의 애환을 신명으로 풀어냈던 민중미술의 선구자 오윤은 두 발로 일어서 어깨춤 덩실대는 호랑이를 칼맛 느껴지는 굵은 선의 힘 있는 목판화로 제작했다. 병인년이던 1986년에 그린 호랑이다.

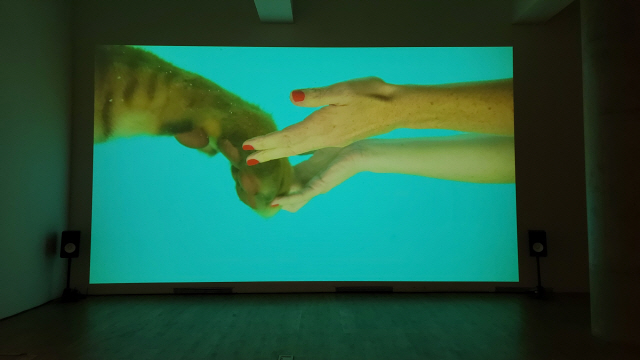

한층 아래 전시장으로 내려가면 본격적인 현대미술 속 호랑이들을 만나게 된다. 맹수 호랑이가 복도를 어슬렁거리고 욕실을 기웃거린다. 영국작가 필립 워널이 아파트에서 호랑이와 동거한 사람의 실화를 바탕으로 제작한 다큐멘터리 ‘할렘의 밍’이다. 작가와 철학자 장 뤽 낭시가 함께 쓴 100행시가 간간이 흘러나오며 인간과 동물의 관계, 공존에 관해 생각하게 한다. 생태학적 관심이 많은 미국작가 제시카 세갈은 6개월간 호랑이 다루는 훈련을 받은 후 야생동물 보호구역에서 작품을 촬영했다. 옥빛 수조 안에서 빨간 매니큐어를 바른 작가의 손과 날카로운 발톱을 집어넣은 도톰한 호랑이의 앞발이 교차한다.

결국 인간은 자연의 일부다. 코로나19 시대에 격리와 봉쇄가 강화될수록 인간은 함께이기를 갈망하고 더욱 자연을 그리워한다. 전시 관련 굿즈 판매금 수익금은 멸종위기 동물인 호랑이 보호 등에 애쓰는 세계자연기금(WWF)에 기부된다. 전시는 12월19일까지.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com