27일 반도체 업계에 따르면 특허청은 법원이 지정하거나 원고가 신청한 전문가가 특허재판 전 피소회사 제조시설에서 직접 증거를 수집할 수 있는 ‘K-디스커버리’ 도입을 담은 특허법 개정안을 지난달 발의했다. 특허청은 K-디스커버리가 시행되면 그간 피해 업체가 특허침해를 입증했던 불합리한 상황이 개선되고 핵심증거를 신속히 확보해 소송 기간과 비용을 줄일 수 있다는 입장이다. 이에 올해 중점 추진과제 중 하나로 국회에도 보고했다.

그러나 중소기업이 대다수인 반도체 소재·부품 업체들은 ‘K-디스커버리’가 소송남발을 초래해 경영에 막대한 부담을 줄 것으로 우려했다. 반도체부품 업체의 한 임원은 “특허 우위를 앞세운 외국 기업이 광범위한 자료를 바탕으로 툭하면 특허침해를 주장할 것”이라며 “업체 대부분은 대응할 조직도, 인력도 부족하다”고 호소했다.

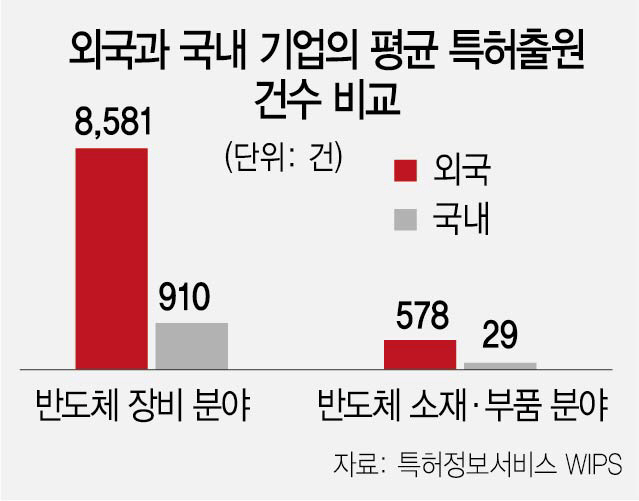

실제 반도체 업계의 국내 특허출원 건수를 보면 외국 소재·부품 업체는 평균 578건인 데 비해 국내 업체는 29건으로 20배가량 격차가 있다. 특히 반도체 분야 소재·부품에서 강한 면모를 보이는 일본 기업들이 정부의 수출규제에 이어 ‘K-디스커버리’를 활용해 2차 공습에 나설 가능성이 높을 것으로 점쳐진다. 전자부품 업계의 한 고위관계자는 “일본과의 치열한 무역전쟁이 현재진행형인데 왜 일본에 유리한 제도를 정부가 앞장서 만들겠다고 하는지 이해할 수 없다”며 고개를 저었다.

국내 산업의 중추인 반도체업계는 미국·일본 등 해외 소재·부품업체들의 국내 출원 특허건수가 국내 업체들보다 압도적으로 많은 현실에 우려가 크다. 세계적 반도체 장비업체인 일본 도쿄일렉트론은 한국에 현재 총 1만4,713건의 특허를 출원했는데 이는 국내 장비업체 중 가장 많은 특허를 보유한 A사(2,526건)보다 6배가량 많은 것이다. 국내 주요 반도체 장비 업체 6곳의 특허를 모두 더해도 5,461건으로 도쿄일렉트론 한 곳의 3분의1 수준이다. 미국 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)와 램리서치 역시 국내 특허건수가 각각 7,907건, 3,123건에 달한다. 반도체 소재·부품업계도 사정은 마찬가지여서 업체당 국내 평균 특허 출원 건수를 비교하면 해외 기업은 578건인 데 비해 국내 업체는 29건에 불과해 20배 가까이 차이가 난다.

국내외 반도체 업계 간 특허권 격차는 K-디스커버리가 도입되면 그대로 소송 남발을 부를 것으로 전망된다. 디스커버리 제도의 출발점 자체가 미국이나 일본·독일 등 특허 강국인 데 기인한다. 반도체 장비업체의 한 관계자는 “외국 기업이 중복되는 기술조차 개발 시기 등을 앞세워 특허 침해라고 대거 주장하고 나올 수 있다”고 우려했다. 중소업체들이 대부분인 반도체 소부장(소재·부품·장비)기업들은 생산 과정에서 타사 특허를 침해했는지 여부를 확인할 전문 인력조차 부족한 실정이다. 전자정보통신업계의 한 고위관계자는 “한국형 디스커버리가 대기업의 중소기업 기술 탈취를 방지하고 중국의 특허 침해를 사전에 막는 등 긍정적 측면도 있지만 국내 산업 비중이 가장 큰 반도체업계에는 득보다 실이 커 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.

특허법이 강화되면 국내 반도체업계의 소재·부품업체들은 가뜩이나 큰 특허 격차를 따라잡기가 더 어렵게 된다며 반발하고 있다. 일본이 지난해 전격 개시한 수출규제에 대응해 정부는 소부장 집중 육성 정책을 마련하고 올해는 반도체와 미래차·바이오 등 첨단 분야까지 범위를 확대한 바 있다. 지난해 대(對)일 무역적자 가운데 95%를 소부장 분야가 차지하고 특히 첨단 산업은 일본 의존도가 높다.

정부가 불화폴리이미드·불화수소·포토레지스트 등 일본 수출규제 3대 품목의 국산화에 나섰지만 수입 의존도는 크게 나아지지 않았다. 전체 수입액 대비 일본에서 들여오는 불화폴리이미드 비중은 지난해 말 73.2%까지 낮아졌다가 올해 7월 현재 76.9%로 다시 증가했다. 불화수소는 7%에서 11.5%로, 포토레지스트는 84.9%에서 88%로 같은 기간에 일본 수입 비중이 역시 상승했다.

반도체업계의 ‘극일’이 이처럼 녹록지 않은 상황에서 소송 리스크까지 덮친다면 국내 업계에는 치명적일 수밖에 없다. 장우애 IBK경제연구소 산업연구팀 연구위원은 “국내 메모리반도체 산업은 고사양 메모리 생산이 주력이기 때문에 최첨단 수입장비를 사용할 수밖에 없어 국산화율을 개선하는 데 한계가 적지 않다”고 설명했다.

이에 대해 특허청 관계자는 “특허권 보호가 시급한 다른 산업 분야도 있는 만큼 ‘K-디스커버리’ 도입 자체는 예정대로 진행할 것”이라면서 “다만 업계마다 이해관계가 다를 수 있는 만큼 의견을 수렴하고 필요하면 보완책을 마련하겠다”고 말했다. 특허청은 한국형 디스커버리 제도에 당사자 간 증거를 주고받는 미국식은 시간과 비용 부담이 크다는 업계 의견을 반영해 전문가 조사 방식을 채택하기도 했다고 덧붙였다.

이광형 한국과학기술원(KAIST) 바이오 및 뇌공학과 교수는 “한국형 디스커버리가 특허권 보호를 위해 필요한 측면은 있지만 산업마다 각각 다른 사정을 고려해야 한다”며 “특허 침해 조사 기간이나 범위를 제한하는 등 보완책 마련이 꼭 필요하다”고 강조했다.

/세종=조양준기자 mryesandno@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mryesandno@sedaily.com

mryesandno@sedaily.com