서울 강남 핵심 지역이 토지거래허가구역으로 지정된 지 4개월이 넘으면서 거래 불허 사례가 조금씩 나오고 있다. 대부분이 실거주가 불가능하거나 상업 공간을 직접 경영하지 않고 모두 임대하려는 등 ‘투기 목적’이 있다는 이유에서였다. 그런데 이 투기 목적 여부를 판단하는 과정에서 구청과 개인 간의 갈등도 나타나고 있다.

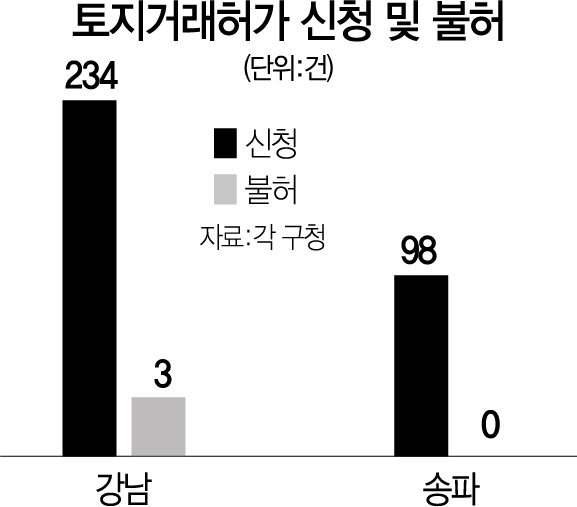

1일 각 구청에 따르면 6월 말 토지거래허가제 시행 이후 강남구에서는 234건의 부동산 매매거래 허가 신청서가 접수됐고 이 중 3건이, 송파구에서는 98건의 신청 중 0건이 불허됐다. 앞서 5월 국제업무지구 인근을 토지거래허가구역으로 지정한 용산구의 경우 1건의 불허 사례가 있었으나 국제업무지구 인근이 아닌 별개의 부지였다.

강남구의 불허 사례를 보면 마카오 국적자 A씨가 대치동 소재 한 대형 아파트를 법인 명의로 매수 신청한 것. 강남구청은 A씨가 과거 국내에 거주한 이력이 없는 점을 확인하고, 개인이 아닌 법인 명의로 사려는 이유 등을 추가 검증한 끝에 결국 거래허가를 내주지 않았다. 삼성동 소재 한 주상복합 건물을 매입하려던 한 법인도 최종 불허 결정됐다. 건물 일부가 아닌 전체를 임대하려 했기 때문이다.

거래자가 실수요자인지, 투자 목적인지를 확인하는 과정에서 구청과 민원인 간의 갈등도 빚어지고 있다. 대치동아이파크 전용 84㎡에 거주 중이라는 한 민원인은 최근 같은 단지 전용 114㎡로 이사하기 위해 구청에 매매허가 관련 문의를 했는데, 담당자가 “가족이 4명이면 30평대도 충분한데 왜 좁다고 하냐. 허가를 내줄 수 없다”고 말해 논란이 일었다. 강남구는 같은 단지 내 이사 문의가 흔치 않아 구입 목적을 확인하는 과정에서 생긴 오해라고 해명했다. 구는 최종 승인 여부는 서류를 통해 판단하겠다는 입장이다.

토지거래허가제는 시행 초부터 사유재산권과 거주 이전의 자유를 침해한다는 논란이 끊이지 않았다. 특히 거래 허가와 관련한 세부 판단이 인허가권자인 구청장에게 위임돼 있어 판정이 들쑥날쑥할 수 있다는 우려가 컸다. 주택의 경우 실거주를 하는 것이 원칙인데, 잔금 이후 언제까지 입주해야 한다는 정확한 기준이 없다. 또 상업용 건물은 건물주가 일정 비율을 직접 사용해야 하는데, 이 또한 정해진 비율이 없고 구청장의 판단에 맡긴다. 판단하는 이에 따라서 거래 허가와 불허가 갈릴 수 있는 것이다./박윤선기자 sepys@sedaily.com

◇ 토지거래허가 신청 및 불허 (단위: 건)

신청 불허

강남 234 3

송파 98 0

자료 : 각 구청

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sepys@sedaily.com

sepys@sedaily.com