국가 연구개발(R&D) 100조 원 시대를 맞아 단기 성과보다 중장기 과학기술 투자를 확대해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 국가 R&D가 경쟁력을 높이려면 선도 국가 제품을 벤치마킹하던 ‘패스트 팔로어’에서 새로운 분야를 개척하는 ‘퍼스트 무버’로 전환해야 한다는 것이다. 전문가들은 이를 위해 짧은 기간에 성과를 낼 수 있는 R&D는 민간에 맡기고 민간이 투자하기 힘든 우주·해양·핵융합 등 중장기 과제에 집중 투자해야 한다고 조언한다.

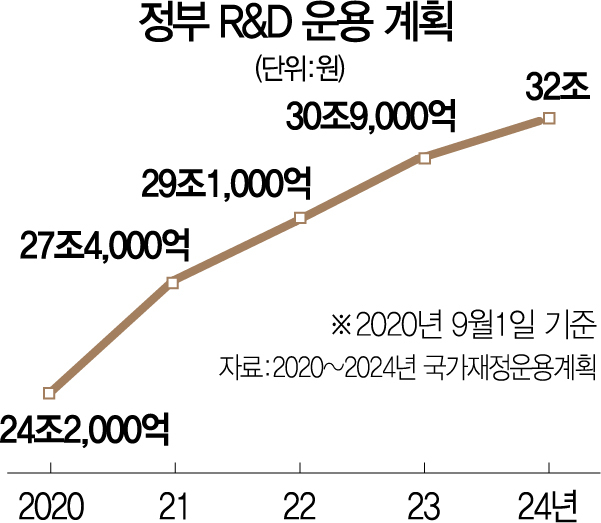

올해 우리나라의 R&D 예산은 정부와 민간을 포함해 100조 원을 넘어설 것으로 전망된다. 특히 정부 R&D 규모가 27조 원으로 30조 원에 육박함에 따라 그동안 예산 핑계로 시도하지 않았던 중장기 과학기술 발전으로 무게중심을 옮겨야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다.

그동안 한국은 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 비중이 4.53%로 세계 2위 수준임에도 불구하고 성과를 거두지 못해 이른바 ‘코리아 R&D 패러독스’라는 오명을 써왔다. 실제 국내 연간 R&D 투자 대비 특허 건수는 12위, R&D 대비 기술 수출 총액은 30위, 연구원 1인당 논문 수(SCI 기준) 및 인용도는 33위에 그치고 있다. 이는 정부 예산 배정에 유리한 단기 성과에 치중한 결과 때문이라는 지적이다. 기술 활용성보다는 성공률 높은 단기 기술에 집중하다 보니 막대한 R&D 투자에도 정작 핵심 소재에 대한 원천 기술조차 없어 일본의 수출 규제 결정에 빌미를 제공했다는 것이다.

김상선 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장은 “중소기업을 포함한 국내 기업 연구소만 4만 2,000여 곳이고 삼성전자(005930)의 연구비가 1년에 20조 원이 넘는 등 기업들도 충분히 능력을 갖췄다”며 “이제 단기 성과 중심의 과학기술 개발은 민간 기업에 넘겨주고 시간이 많이 걸리지만 누군가는 해야만 하는 원천 기술 연구 및 우주, 해양, 극지, 핵융합 등 빅 사이언스 분야에 정부가 퍼스트 무버의 역할을 해야 한다”고 말했다. 전문가들은 △국가 R&D 규모 지속 확대 △중장기 로드맵 마련 △과학기술 분야의 글로벌 협력 강화 등을 필수 실행 요소로 꼽는다. 김 원장은 “미중 무역 전쟁 등 기술 패권 다툼이 격화되고 있고 과학기술 중심 사회로 바뀌면서 국가 R&D 수요가 급증하고 있다”며 “국가 R&D 투자에 국가 전체 예산의 최소 5% 이상을 일정률로 배정하는 등 지속적인 투자 확대 노력이 필요하다”고 제안했다.

정부 R&D 사업의 중장기 전략적 투자와 부처별 사업의 연계를 위해 ‘범부처 국가 기술 로드맵’을 수립해야 한다는 주장도 제기된다. 국회예산정책처가 발간한 ‘국가 R&D 사업의 과제기획·선정평가 체계 분석’ 보고서는 “현재 부처별로 소관 분야 기술 로드맵이 수립되고 있지만 국가적 차원에서 제시한 국가 전략 기술, 중점 과학기술, 중장기 R&D 투자 전략을 종합적으로 연계한 구체적 이행 방안은 부재하다”고 지적했다. 아울러 일각에서는 최근 정부가 미국 주도의 유인 달 탐사 프로그램인 ‘아르테미스’에 합류한 것처럼 장기적인 국가 과학기술 발전을 위해 글로벌 톱 레벨 국가와 협력해야 한다는 의견도 나온다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hit8129@sedaily.com

hit8129@sedaily.com