정부가 매년 제시하는 5개년 중기 국가재정운용계획이 단 한 번도 지켜지지 않으며 유명무실해졌다.

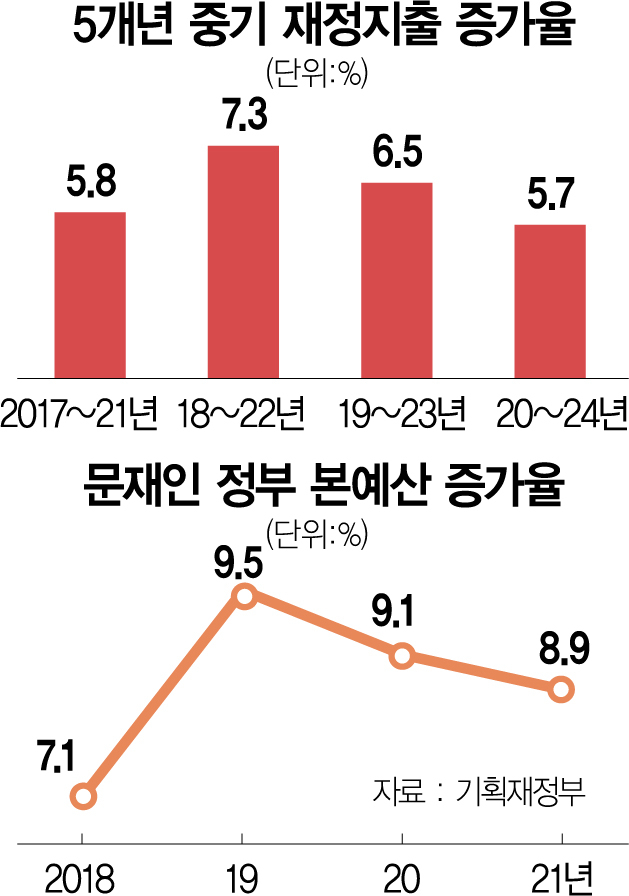

16일 기획재정부에 따르면 정부는 이달 말 2021~2025년 중기 재정지출계획을 2022년 예산안과 함께 제출할 예정이다. 현 정부가 출범한 2017년 기재부는 연평균 5.8%를 제시해 전년(2016~2020년)에 발표한 재정지출 증가율(3.5%)보다 2.3%포인트나 높였다. 이후 2018년 7.3%, 2019년 6.5%, 2020년 5.7%로 계획했다. 하지만 문재인 정부가 확장 재정을 끝까지 고수하며 중기 계획은 숫자에 그쳤다. 본예산 증가율은 2018년 7.1%, 2019년 9.5%, 2020년 9.1%, 2021년 8.9%에 이른다. 기재부는 2019~2023년 계획 당시 2023년 604조 원을 예상했으나 이미 2년 앞선 올해 본예산과 추가경정예산안을 합한 총지출 규모와 맞먹을 정도다. 기재부 관계자는 “올해는 속도 조절을 하는 방향으로 검토하고 있고 총량 관리 노력을 반영할 것”이라고 말했다.

국가재정운용계획은 재정의 연속성과 책임성 차원에서 중기 방향을 제시하는 역할을 한다. 재정준칙이 없는 상태에서 중기 지출 계획은 암묵적인 준칙 개념으로도 인식된다. 구속력이 없더라도 책임성을 강화해 지키려는 의지가 있어야 한다는 뜻이다. 중기 계획이 본예산과 따로 놀다 보니 신뢰도는 바닥으로 떨어졌다. 또 정권 초반 지출 증가율을 높이더라도 뒤로 갈수록 줄여왔는데 지금은 그마저도 찾아보기 힘들다. 특히 이제는 매년 추경을 편성하고 있어 실제 지출 규모는 늘 계획보다 컸다. 2017년 본예산 기준 197조 원이었던 의무지출이 2021년 267조 원으로 불어나 앞으로는 예산 감축도 쉽지 않아진다. 성명재 한국재정학회장은 “느슨하게 짜놓고도 지키지 않는다면 재정에는 부담이 된다”며 “강제성이 없다 보니 의미 없이 의지의 표명에 그치고 있다”고 꼬집었다.

정부가 국회에 제출한 재정준칙도 겉돌고 있다. 정부의 재정준칙을 담은 국가재정법 개정안은 8개월째 상임위 소위원회에 상정조차 되지 못했다. 그 사이 국가채무는 내년에 1,000조 원을 돌파할 것으로 전망된다. 기재부는 2025년부터 ‘국가채무비율을 국내총생산(GDP) 대비 60% 이내, 통합재정수지를 GDP 대비 -3% 이내’로 통제하는 내용의 재정준칙을 지난해 발표했지만 여야 모두 만족스러워하지 않는다. 국제 신용평가사들은 정부와의 면담에서 중기적 재정준칙 달성 가능성에 대해 관심을 보여와 자칫 국가신용등급과도 직결될 수 있다는 우려도 나온다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

garden@sedaily.com

garden@sedaily.com