글로벌 공급망 쇼크에 원자재 가격 폭등이 맞물리며 기업들의 부담은 한층 가중되고 있다. 원자재에 대한 수요는 기하급수적으로 늘지만 채굴할 수 있는 양은 한계가 있어 국내 기업들은 원재료를 생산하는 기업에 지분을 투자하거나 광산 개발에 직접 참여하는 등 자구책을 마련하는 데 주력하고 있다.

14일 업계에 따르면 원자재 값 급등의 직격탄을 맞은 업체는 전기차 배터리 분야다. 전 세계적으로 전기차에 대한 수요가 급격히 늘어나며 국내 기업들이 생산하는 삼원계(NCM) 배터리의 핵심 원재료인 니켈·코발트·망간 가격은 전년 평균 대비 30~100% 올랐다. 니켈은 지난달 10일 톤당 2만 375달러에 거래되며 지난 2014년 5월 이후 7년 만에 최고치를 기록하기도 했다. 여기에 최근 중국 전력난까지 겹쳐 주요 광물의 공급이 줄며 가격이 뛰는 현상이 심화하고 있다.

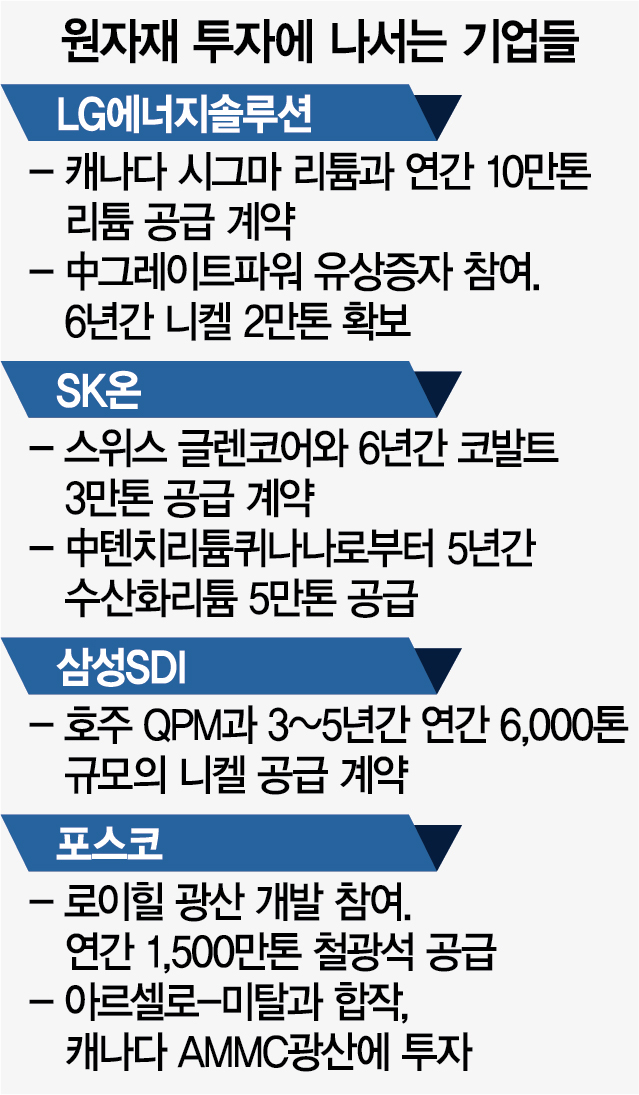

예상을 뛰어넘는 가격 급등세에 배터리 업체들은 서둘러 원재료를 안정적으로 공급받는 데 사활을 걸었다. 가장 적극적으로 움직인 기업이 LG에너지솔루션이다. LG에너지솔루션은 지난달 니켈·코발트 등을 생산하는 중국 ‘그레이트파워니켈앤드코발트머티리얼즈’의 유상증자에 참여해 오는 2023년부터 6년간 니켈 총 2만 톤을 공급받는 계약을 체결한 데 이어 최근에는 캐나다 시그마리튬으로부터 연 10만 톤 규모의 리튬을 공급받기로 했다.

앞서 SK온은 세계 최대 코발트 생산 업체인 스위스 글렌코어와 2025년까지 코발트 3만 톤을 구매하는 계약을 맺은 바 있다. 삼성SDI도 2분기 실적 발표 당시 “주요 광물과 관련해 지분 투자와 장기 구매 계약을 통해 수급 안정화를 꾀하는 중”이라고 설명했다.

철강 업계의 원재료 투자 움직임도 활발하다. 포스코는 원가 경쟁력 강화와 원료 수급 원활화를 위해 광물 투자에 적극 나섰던 대표적 기업이다. 2010년 1조 3,000억 원을 투자해 로이힐 지분 12.5%를 확보한 포스코는 한 해 소요량의 25% 이상에 해당하는 1,500만 톤의 철광석을 이곳에서 공급받고 있다.

포스코의 원료 개발은 캐나다·호주·브라질 등을 중심으로 이뤄지고 있다. 현재 23건의 사업을 추진 중이다. 원료별로는 철광석 6건, 석탄 9건, 제강 원료 4건, 스테인리스 4건이다. 지역별로는 호주 7건, 브라질 3건, 캐나다 3건, 미국 2건, 인도네시아 1건, 아프리카 4건, 뉴칼레도니아 1건, 인도 1건, 한국 1건이다.

업계에서는 원자재 가격 상승세가 단기간에 해소되기 어려울 것으로 내다보고 있다. 황병진 NH투자증권 연구원은 보고서를 통해 “유럽과 중국을 넘어 전 세계적으로 확산 가능한 전력 부족 상황 속에서 내년 초까지 원자재 가격이 강세를 보일 것”이라며 “알루미늄·니켈·구리 등 생산 감축으로 공급 부족 심화도 예상된다”고 전망했다. 이에 따라 원자재를 확보하기 위한 기업들의 투자, 광산 개발 움직임도 당분간 지속될 것이라는 전망이 나온다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

heeyoun@sedaily.com

heeyoun@sedaily.com