문재인 정부의 무리한 탈원전 정책이 한국전력의 역대 최대 규모 영업손실이라는 청구서로 돌아왔다. 글로벌 탄소 중립 기조에 따른 신재생 확대 및 우크라이나 사태 등이 촉발한 각국의 ‘자원 무기화’ 흐름 속에서 한전은 올해도 대규모 적자가 불가피하다. 결국 전기요금의 급격한 인상 또는 세금을 통한 자금 지원 등이 불가피해 ‘묻지마 탈원전’ 정책 관련 청구서가 본격 날아드는 모습이다.

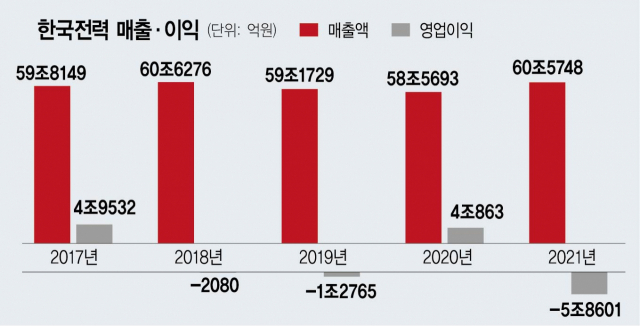

한국전력은 24일 연간 실적 발표를 통해 지난해 5조 8601억 원의 영업손실을 기록했다고 밝혔다. 지난 2008년 글로벌 금융위기 당시 영업손실 2조 7980억 원의 두 배 수준이다. 매출은 2020년 58조 5693억 원에서 지난해 60조 5748억 원으로 소폭 늘었다.

한전이 역대 최대 규모의 영업손실을 기록한 이유는 ‘탈원전 정책 때문에 전기요금이 급등했다’는 비난을 피하기 위해 정부가 지난해 전기요금을 억지로 동결한 것과 관련이 깊다. 한전 측은 “제조업 평균가동률 증가 등으로 전력 판매량은 4.7% 증가한 반면 연료비 조정요금 적용으로 판매단가가 하락해 전기 판매 수익은 2.7% 증가에 그쳤다”며 실적 악화의 원인으로 정부 결정을 꼽기도 했다.

실제 정부는 지난해 1분기 전기요금을 1㎾h당 3원 낮춘 후 이 같은 요금을 지난해 3분기까지 유지하다 지난해 4분기에야 1㎾h당 3원을 높이며 요금을 원상복구시켰다.

반면 지난해 1월 1톤당 413달러 수준이었던 액화천연가스(LNG) 수입가격은 지난 연말 892달러로 두 배 이상 치솟았다. 전력용 연료탄 가격 또한 지난해 1월 1톤당 82.1달러 수준에서 지난해 10월 253.5달러까지 치솟는 등 1년 새 연료비가 급등했다. 한전은 요금 결정권을 쥔 정부의 ‘정무적 판단’ 때문에 원가 이하의 가격에 전기를 판매하며 역대 최대 손실을 기록한 셈이다.

탈원전 정책은 이 같은 한전 손실 확대의 촉매 역할을 했다. 지난해 국내 원전 이용률은 74.5%로 박근혜 정부 시절인 2014년(85.0%)과 2015년(85.3%) 대비 10%포인트 이상 낮다. 현 정부 들어 친환경 인사들이 원안위에 대거 참여하며 안전 문제를 이유로 원전 정비 기간을 이전 정부 대비 몇 배 늘려 원전 이용률도 하락했기 때문이다. 여기에 현 정부는 이전 정부의 시나리오와 달리 신한울 1호기(1.4GW)·신한울 2호기(1.4GW)·신고리 5호기(1.4GW)의 준공을 늦추고 월성 1호기 가동까지 중단했다. 결국 4.9GW 규모의 원전 설비가 이전 정부 시나리오 대비 가동되지 못한 셈이다. 지난달 기준 1㎾h당 발전단가는 원자력이 61원 50전으로 LNG(206원 20전)는 물론 석탄(135원 50전), 석유(215원 50전) 등에 비해 압도적으로 낮다는 점에서 탈원전 정책이 없었다면 한전의 손실 폭도 대폭 줄일 수 있었다.

더 큰 문제는 이 같은 한전의 대규모 적자가 이제 시작이라는 점이다. 정부는 다음 달 대통령 선거를 의식했기 때문인지 지난해 연료비 인상분을 올 4월부터 반영하기로 했으며 이마저도 10월과 나눠 적용한다. 이 때문에 올 4월 전기요금은 기준연료비 인상분 4원 90전과 기후환경요금 인상분 2원을 더해 지난해 연말 대비 1㎾h당 6원 90전이, 10월에는 1㎾h당 11원 80전이 각각 오른다. 올 1월 전력 거래액이 전년 동기 대비 53% 껑충 뛴 7조 561억 원을 기록한 반면 전력 거래량은 사실상 제자리걸음을 했다는 점에서, 한전의 올 1월 손실액만 2조 원 수준으로 추정된다.

여기에 우크라이나 사태에 따른 LNG 확보 경쟁과 원전 대비 발전 원가가 서너배가량 높은 신재생 확대 급과속 정책이 맞물려 한전의 실적은 더욱 악화될 가능성이 높다. 증권가에서는 올해 한전 손실액을 10조 원가량으로 추정한다.

차기 정부로서는 곤욕스러운 상황이다. 차기 정부가 전기요금을 동결할 경우 세금으로 한전의 손실을 보전해 줘야 한다. 한전의 손실이 가중되면 회사채 금리가 급등해 자금 조달 부담이 늘어나는 데다 자칫 국가신용도에 악영향을 미칠 수 있다. 실제 한전은 2008년 추가경정예산을 통해 정부로부터 6680억 원을 지원받은 바 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chopin@sedaily.com

chopin@sedaily.com