지난달 우리나라 국고채 평균 발행금리가 올해 예산 편성 기준 ‘마지노선’인 2.6%를 넘어선 것으로 나타났다. 정부는 매년 예산을 짜면서 국채 발행금리를 미리 예상해 여기에 해당하는 이자 비용을 예산에 잡아두는데 국채 발행금리가 정부 예상을 뛰어넘을 정도로 급등했다는 뜻이다. 최근 대외 경제의 불확실성이 커지는 가운데 금리 급등세가 이어질 경우 이자 비용 ‘펑크’ 사태가 빚어질 수 있다는 우려가 나온다.

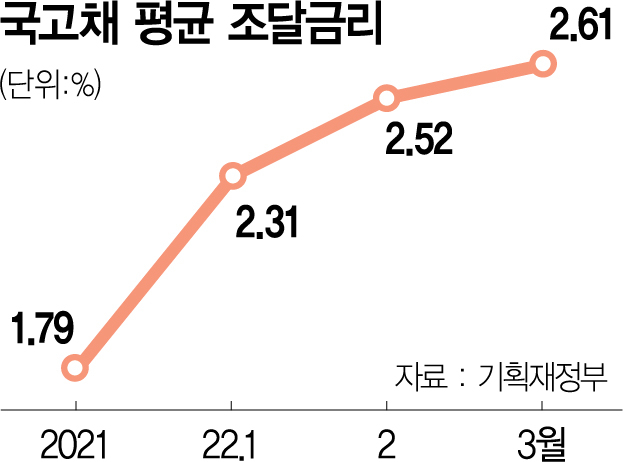

18일 기획재정부에 따르면 3월 국채 조달 금리는 평균 2.61%로 전달(2.52%) 대비 0.1%포인트 가까이 상승했다. 전년 평균 1.79%와 비교하면 0.82%포인트 오른 수치다. 국채 발행금리가 상승하면 당해년뿐 아니라 만기 때까지 고금리를 물어야 하기 때문에 국가 재정에 장기적인 부담으로 작용한다.

실제 올해 정부가 설정한 국채 발행 한도는 177조 3000억 원(1차 추경 기준)이다. 여기에 2차 추경을 더해 200조 원 규모의 국채를 찍어낸다고 가정하면 금리가 0.1%포인트 늘어날 때마다 연간 이자 부담이 2000억 원씩 늘어나는 구조가 된다.

올 들어 외국인들의 국채 순(純)투자가 줄어들고 있는 점도 우려되는 대목이다. 외국인들의 월별 순투자 규모를 보면 1월만 해도 4조 3000억 원에 달했지만 2월에는 3조 3000억 원으로 감소했고 3월에는 1조 원까지 줄었다. 외국인투자가들이 점점 우리 국채 시장에서 이탈하고 있다는 얘기다. 국내 한 증권사의 채권 운용역은 “전 세계적인 긴축이 시작되면서 동일 신용 등급 대비 상대적으로 금리가 높았던 한국의 프리미엄이 사라졌다”며 “윤석열 정부가 2차 추경에서 물러설 뜻이 없다는 점을 밝힌 것도 투자자 입장에서는 마이너스 요인”이라고 설명했다.

국채 공급량이 늘어나면 수급 균형이 무너지면서 국채 값이 하락(금리는 상승)해 투자자 이탈을 더 부추길 수 있다는 게 전문가들의 우려다.

재정 당국인 기재부도 고민에 빠졌다. 고금리가 일시적 현상이라면 예비비를 끌어다 쓰거나 기금을 조정하는 방식으로 불어난 이자 비용을 메울 수 있지만 고금리가 장기화할 경우 5월 국회에 제출할 2차 추경에서 이자비를 납부하기 위한 별도 예산을 편성해야 한다. 올해 경제성장률이 정부 전망치인 3.1%를 밑돌 것으로 예상돼 세수(稅收) 확보에 비상등이 켜진 상황에서 국채 이자 비용까지 불어나면 정부의 재정 여력이 그만큼 감소하게 된다. 기재부는 이달 국고채 발행 때 금리 상승세인 3~10년물은 전달보다 발행 규모를 줄이고 장기물인 30년·50년물은 발행 물량을 늘리기로 해 이자 비용 줄이기에 안간힘을 쓰고 있는 상태다. 정부의 한 관계자는 “그동안 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 급격한 긴축 예고 등에 따라 금리가 오름세를 탔지만 최근에는 오히려 경기 위축 우려가 대두되면서 상승세가 주춤해진 상황”이라며 “시장 상황을 더 지켜보면서 대응할 수밖에 없다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com