글로벌 큰손들의 뭉칫돈이 음악저작권 시장으로 몰려들고 있다. 스트리밍과 소셜네트워크서비스(SNS)가 급속히 성장하면서 음악저작권의 가치가 급등하면서다. 이 투자자들은 ‘제2의 금·석유’가 될 것으로 기대되는 음악저작권을 선점하기 위해 수천억 원을 쏟아붓고 있다.

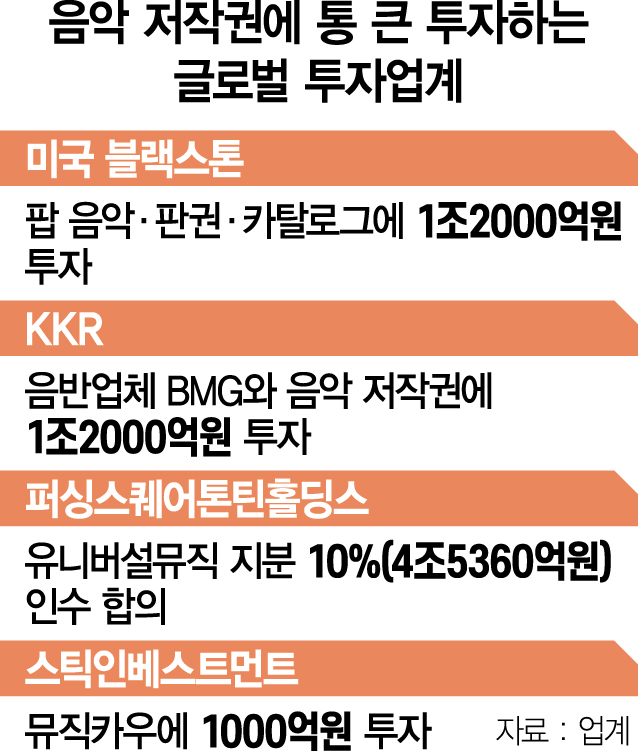

1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 4월 스틱인베스트먼트는 사모펀드(PEF)를 통해 음악저작권료 참여청구권 투자 플랫폼인 뮤직카우에 1000억 원을 투자했다. 스틱인베스트먼트는 앞으로 개인과 기관투자가가 음원 지식재산권(IP)을 대체 투자자산으로 편입할 가능성이 높다고 판단해 투자를 단행한 것으로 전해졌다. 이 투자 외에도 스틱인베스트먼트는 뮤직카우와 대규모 음악저작권 펀드 조성도 논의하고 있다. 음악저작권 펀드를 결성해 대규모로 저작권을 확보하겠다는 계획이다.

글로벌 큰손들도 음악저작권 투자에 한창이다. 세계 최대 대체자산운용사인 미국의 블랙스톤은 팝 음악 판권과 카탈로그에 10억 달러(약 1조 2000억 원)를 쏟아부었다. 블랙스톤은 지난해 10월 비욘세 등의 매니저로 활동한 머크 머큐리아디스와 협업해 유명 팝스타의 음악저작권을 매입할 계획이라고 밝혔다. 동시에 블랙스톤은 머큐리아디스가 설립해 운영하는 영국의 음악 판권 투자사인 힙노시스 송 매니지먼트(HSH)의 소유권도 인수했다. 머큐리아디스는 지난 3년 동안 6만 800곡 이상의 저작권을 확보했다. 케이스 압바스 블랙스톤 수석 전무는 “10억 달러 투자는 시작에 불과하다”고 밝혀 추가 투자 가능성을 시사했다.

글로벌 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)도 음반 업체 BMG와 음악저작권 투자에 10억 달러를 쏟아붓는다. KKR은 지난해 2월 록밴드 원퍼블릭의 멤버 라이언 테더의 음악 500여 곡을 사들이며 음악저작권을 사들이기 시작했다. 올 1월에는 BMG와 존 레전드의 음악 판권 중 절반인 50%에 대한 지분을 갖기로 했다. ‘베이비 버핏’으로 불리는 빌 애크먼 퍼싱스퀘어캐피털 최고경영자(CEO)도 음악저작권에 꽂혔다. 애크먼 CEO는 기업 인수 목적회사 퍼싱스퀘어톤틴홀딩스를 통해 지난해 6월 유니버설뮤직의 지분 10%를 40억 달러(약 4조 5360억 원)에 인수했다. 유니버설뮤직은 프랑스 미디어그룹 비방디의 자회사로 레이디 가가, 테일러 스위프트, 빌리 아일리시 등 유명 팝스타의 앨범을 내고 있다. 지난해에는 미국의 싱어송라이터 밥 딜런이 창작한 곡의 판권을 사들이기도 했다.

이 밖에 연기금도 음악저작권 투자에 눈독을 들이고 있다. 영국의 RPMI 철도연금은 코발트그룹이 조성한 음악저작권 펀드에 3억 4500만 달러(약 4300억 원)를 투자했다. 국내에서는 행정공제회가 분산투자 차원에서 음악저작권 투자를 검토하고 있다. 국민연금도 해외 사모펀드를 통해 음악저작권에 분산투자하는 방안을 살펴보고 있다.

업계는 음악저작권이 향후 유망한 대체투자 부문으로 떠오를 것이라는 판단에 투자자들이 시장 선점에 나서는 것으로 분석하고 있다. 음악저작권은 원유·곡물·광물 등 기존 자산과 달리 경기 침체와 무관하게 꾸준한 수익을 창출하기 때문이다. 성장성도 장점이다. 업계의 한 관계자는 “온라인스트리밍과 SNS 시장이 급속도로 확대되며 음악저작권의 가치는 수직 상승하는 중”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gap@sedaily.com

gap@sedaily.com