“무엇보다 먼저 일자리를 챙기겠습니다. 동시에 재벌 개혁에도 앞장서겠습니다.” (2017년 5월 10일 문재인 대통령 취임사)

“민간이 창의와 혁신을 바탕으로 경제성장을 주도할 수 있도록 적극 뒷받침하겠습니다.” (2022년 5월 25일 윤석열 대통령 ‘대한민국 중소기업인대회’ 격려사)

‘시장 중심 경제’를 표방한 윤석열 정부가 본격 출범하면서 이제는 온 국민이 힘을 합쳐 관(官)이 아닌 민간이 주도하는 성장을 꾀해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다. 일자리 창출부터 기업 구조 개편까지 정부가 일일이 개입했던 이전 정권의 틀을 깨고 이제는 기업이 성장의 주인공이 돼야 한다는 요구다.

文정부 소주성·최저임금 과속 인상 등 기업 배제 정책 한계

비정규직 되레 늘고 자영업 줄도산 내몰려 경제 기초 흔들

"정부는 뒷받침 역할 속 기업 기 살려줘야 투자·성장 선순환"

실제로 ‘소득 주도 성장’으로 대변되는 문재인 정부의 경제 성적표는 기대에 한참 못 미친 것으로 평가된다. 기존 보수 정부의 성장 우선주의, 수출·기업 중심주의, 낙수 효과론에 반발하며 정부 주도의 성장론을 들고 나왔지만 기업이 배제된 정책의 한계만 드러냈다는 분석이다.

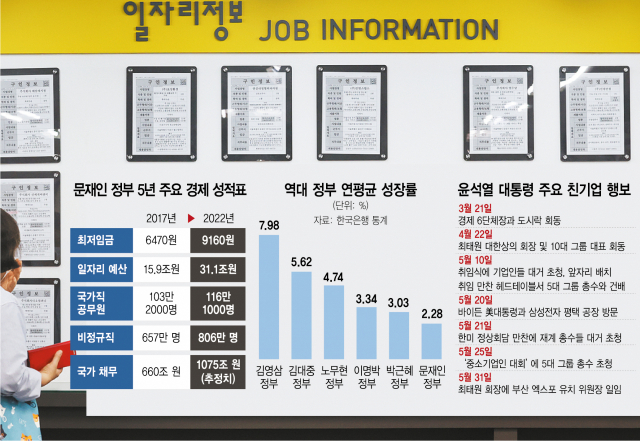

특히 임기 초부터 밀어붙인 ‘최저임금 1만 원’ 정책은 기업과 노동계 모두를 만족시키지 못한 대표적 ‘아마추어 관치’로 꼽힌다. 문재인 정부는 2017년 7월 고용노동부 소속 최저임금위원회를 통해 2018년도 최저임금 인상률을 16.4%로 결정했다. 이듬해에도 10.9%를 올려 최저임금 수준을 6470원에서 2년 만에 8350원까지 끌어올렸다.

이는 우리 경제를 지탱하는 중소·중견기업은 물론 자영업자·소상공인까지 괴롭히는 부메랑이 됐다. 2019년 이후 경제 전체가 어려워지자 정부는 소득 주도 성장을 더 이상 거론하지 않았다. 결과적으로 문재인 정부 5년간의 평균 최저임금 인상률(7.2%)은 박근혜 정부(7.4%)에도 못 미쳤다.

최저임금이 들쑥날쑥하니 비정규직은 더 늘었다. 통계청에 따르면 2017년 8월 657만 명이던 비정규직 근로자는 지난해 8월 806만 명으로 급증했다. 막무가내로 모든 급여를 올리라는 압박에 기업들이 정규직 채용을 주저하면서 전체 근로자 중 비정규직 비율은 같은 기간 32.9%에서 38.4%로 상승했다. 그나마 고용 여력이 큰 SK(034730)·현대자동차·LG(003550)·롯데 등 국내 5대 그룹조차 공개 채용을 모두 폐지했다. 총수가 사법 족쇄에 묶인 삼성만 겨우 공채 명맥을 유지하고 있다.

문재인 정부에서 늘린 일자리 상당수는 재정을 쏟아부어 만든 공공 부문, 노인 대상에 집중됐다. 2017년 15조 9000억 원이던 일자리 사업 예산은 올해 31조 1000억 원으로 두 배가 됐다. 박근혜 정부 말기 103만 2000명이던 국가직 공무원 정원도 116만 1000명으로 늘었다. 공공 부문 비정규직을 무리하게 정규직으로 전환하면서 임기 초부터 청년층에 ‘불공정’ 반감만 샀다. 그간 정권 눈치만 보던 기획재정부는 지난달 11일에서야 “재정을 통한 일자리 창출은 지속 가능하지 않다”고 토로했다.

민간경제의 기초 체력이 흔들리다 보니 전체 성장률도 저조했다. 2017~2022년 한국의 연평균 경제성장률은 2.28%로 김영삼(7.98%)·김대중(5.62%)·노무현(4.74%)·이명박(3.34%) 정부는 물론 박근혜 정부 4년(3.03%)보다도 훨씬 낮았다. 민주화 이후 역대 정부 가운데 한국과 세계 경제성장률 간 격차도 가장 작았다. 실질 국민총소득(GNI) 증가율 역시 문재인 정부 5년간 1.5%로 노무현(3.4%)·이명박(2.3%)·박근혜(4.0%) 정부를 한참 밑돌았다.

안 그래도 적극 재정 일변도로 달리는 와중에 코로나19 사태까지 겹치면서 나랏빚은 눈덩이처럼 불어났다. 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원에 따르면 2017년 660조 2000억 원이던 ‘국가채무(D1)’는 2022년 1075조 7000억 원으로 415조 5000억 원이나 더 증가할 예정이다. 2017~2022년 국가채무 증가율(62.9%)은 박근혜 정부 시절인 2013~2017년 국가채무 증가율(34.8%)보다 28.1%포인트나 높았다.

산업계에서는 새 정부부터는 경제의 핵심 주체를 기업으로 확실히 전환해야 한다고 입을 모았다. 민간과 기업이 총대를 메고 정부는 이를 묵묵히 뒷받침하는 역할만 해야 한다는 얘기다.

변화의 움직임은 이미 나타나고 있다. 윤 대통령은 지난달 10일 취임식에 기업인들을 대거 초청해 관례보다 앞자리에 앉혔다. 이어진 만찬에서는 이재용 삼성전자(005930) 부회장, 최태원 SK그룹 회장(대한상공회의소 회장), 정의선 현대차(005380)그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등을 헤드테이블로 따로 불러 민간 주도 경제의 중요성을 따로 설파했다. 20일에는 조 바이든 미국 대통령과 나란히 삼성전자 평택 반도체 공장을 방문했다. 25일에는 ‘중소기업인대회’까지 대통령실에서 열고 5대 그룹 총수를 또 불렀다. 최 회장에게는 2030년 부산세계박람회(부산엑스포) 유치 공동위원장도 맡겼다. 국내 10대 기업들은 총 1000조 원이 넘는 대규모 투자로 곧장 화답했다.

전문가들은 현 정부의 이 같은 기업인 ‘기(氣) 살리기’가 단발성으로 끝나서는 안 된다고 경고한다. 이전 정부들처럼 성과 내기에 급급해 초심을 잃고 개입 행위를 해서는 안 된다는 것이다. 글로벌 불확실성이 큰 상황에서 천문학적 규모의 투자를 단행하려면 정책에 대한 신뢰가 굳건해야 하는 까닭이다.

조동근 명지대 경제학과 명예교수는 “관이 극성을 부리는 게 현재 한국 경제의 최대 난관”이라며 “과거 반도체 산업이 성장할 때도 현 과학기술정보통신부가 그쪽 분야를 잘 모르는 체신부였기에 가능했다는 얘기가 나온다. 정부가 기업에 쓸데없이 간섭하고 지배구조까지 손대는 것은 조심해야 한다”고 꼬집었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ykh22@sedaily.com

ykh22@sedaily.com